昔ある番組で、確か楽天を辞めたばかりの野村克也と、まだ中日の監督だった落合博満が対談しているものを見た。

そこでの会話は対照的だったことを鮮明に覚えている。

野村は、野球は頭のスポーツであると明言し、ID野球と呼ばれ、選手全てにそれぞれのポジションで必要な考え方、戦略、戦術を教えた。選手には日々ミーティングを課し、言語化し、その上での合理的で効率的な練習、試合をさせた。

一方で落合は、プロに必要な体力と技術は日々の練習からしか生まれないと言い、選手にはとにかく長い時間の練習を課した。通常のキャンプなどは4勤1休が多い中、6勤1休を行い、試合後のミーティングもほとんどしなかったという。

野村は、ドラゴンズの練習の長さに、それは昔の野球だよ、と言った。

落合はむしろ昔の野球を今の野球に取り入れるべきだと思っていると返した。

いま野球選手が練習しなくなったのは、野村が頭を使った野球をしろ、と言い始めたからだとも言った。

当時は野村克也の方に親近感を覚え、落合監督は古い根性論を言っているように見えた。

しかし、どうも僕は大きな誤解をしていたみたいだ。

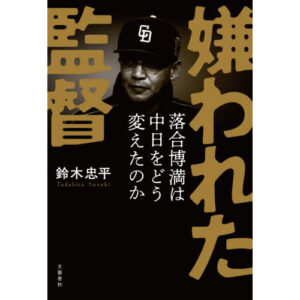

『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたか』文藝春秋 鈴木忠平著

『嫌われた監督』このタイトルは秀逸だ。

これは野球に関して、人並外れた目と技と考え方を持った天才が、監督としてどんどん周囲に嫌われていく8年間の話だ。

人は僕が知る限り、周囲に好かれ愛されることを望む生き物だ。

しかしこの本での落合は戦略的に、意識的に、狙って嫌われていくように見える。

そうする目的は、ただ一つ。すべてはチームが勝つためだ。

ただ相手チームから1点でも取ったら、計算できる守備を固め、最小失点で抑え、僅差で逃げ切って勝つこと。落合の考える勝利ということは、そういうことだ。

ゲームの面白さ、人気、ドラマやロマン、人情、信頼…。

本来野球には、そういった多くのものが試合の勝敗以外に含まれているものだ。

しかし落合にとって、それらは勝敗には余計な雑味なのだ。

リーグ優勝も日本シリーズでの勝利も、そういう余計なものをできるだけ削ぎ落とすことでしか実現できない、

落合はそう確信しているように見える。

「スポーツは強いものが勝つんじゃない。勝ったものが強いんだ」(133p)

「なぜ、誰よりもバッティングを追求してきた男が、これほど打撃の可能性を信用しないだろうか…。宇野はそれが疑問だった」(141p)

落合監督はチームに、組織に、言葉や感情を必要としなかった。

「荒木にも他のどの選手に対しても、落合は「頑張れ」とも「期待している」とも言わなかった。怒鳴ることも手をあげることもなかった。怪我をした選手に「大丈夫か?」とも言わなかった。技術的に認めたものをグランドに送り出し、認めていない者のユニホームを脱がせる。ただそれだけだった」(371P)

この本は、単なるドラゴンズや野球についての内容だけではない。(その観点でも十分面白いけど)

個人と組織。感情と論理。言葉と沈黙。プロフェッショナルとは何か。勝つこととはどういうことか。

などなど非常に多くのことで、落合は世間的には反時代的で逆説的な方を選んでいる。

その上で落合のやっていることが輝きを持つのは、それは昔はよかったとか、反動的価値とかではなく、ある種の本質的なこと。人間理解に通じているように感じるのだ。この本は、そういう示唆に富んでいる。

特に僕が触発されたのは、教えるとはどういうことか?について、落合は何か当たり前だが重要なこと示している。

それは本当の意味では、人は人に教えることはできない、ということだ。

「なんでみんな若いやつを使え、使えって言うんだろうな?与えられた選手ってのは弱いんだよ。何かにぶつかれば、すぐ潰れる」(228p)

「ひとりで考えて練習しなかったか?誰も教えてくれない時期に、どうやったらいきなり試合のできる身体を作れるのか。今までで一番考えて練習しなかったか?」(409p)

「吉見は…誰かに与えられたものではなく、落合の言葉に心を穿たれたあの日から、自分で勝ち取ったものだ」(263p)

ただ自分で勝ち取る(自ら習得する)以外は、人は学ぶことはできないということだ。

僕はそう解釈した。

面白い本は、読後に様々な思考と内省を促してくれる。これはそういう本だ。

以上、高井でした。