明日で2024年も終了。

あっという間の1年だった。

この1年、仕事のブログはめっきり減った。

いや、仕事のブログは減っていない。

会社や事業、組織についてのブログが減った。

その分、映画コラムニストのブログが増えた。

これも仕事の一環。

それを理由に今年一年を振り返り、自分なりのベストテンを報告することに。

2024年は映画館で96本、ネット配信で19本、計115本の映画を鑑賞。

これだけ観たのはヒマ人だった大学時代以来。

今年はヒマだということか(汗)。

映画館で観た作品のうち日本映画が45本。

それ以外が外国映画になるが、多いのはアメリカ映画18本、次いで韓国映画9本。

国別だとアメリカ、韓国、オーストラリア、アイルランド、香港、フィンランド、ドイツ、

イギリス、スペイン、フランス、オランダ、モロッコ、メキシコ。中国、ポーランド、チェコ、

ベルギー、ルクセンブルグ、タイ、イタリア、サウジアラビア、台湾、デンマーク、

パキスタン、インドと計25か国の映画を観たことになる。

今年はあえて幅を広げたが、予想以上に多くの国の作品を鑑賞。

発展途上と呼ばれる国でも優秀な作品は多く、十分に可能性を感じた。

では今年公開の映画館で観た作品のベストテンを発表。

■日本映画 2024年ベストテン

1.夜明けのすべて

2.あんのこと

3.正体

4.アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師

5.トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代

6.アイミタガイ

7.青春18×2 君へと続く道

8.本心

9.ぼくが生きてる、ふたつの世界

10.はたらく細胞

■外国映画 2024年ベストテン

1.アイアンクロー

2.劇場版 再会長江

3.ソウルの春

4.型破りな教室

5.フェラーリ

6.人間の境界

7.フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン

8.ベルナデット 最強のファーストレディ

9.グラディエーターII 英雄を呼ぶ声

10.ブルーバック あの海を見ていた

自分なりに無理矢理ランキングしたが、根拠は乏しい。

翌月には1位の作品がランクダウンする可能性もある。

あくまでも主観なので感じ方はそれぞれ。

日本映画は娯楽性の強い作品もあったが、どうも暗くて重い作品を選ぶ傾向。

1位の三宅監督にはこれからも期待したい。

藤井監督作品は2作品。

作品の幅も広がり活躍が楽しみだ。

「ゴールド・ボーイ」「大いなる不在」「ラストマイル」はランクから漏れた。

好きな白石作品はフィールドが広がり面白かったが一歩及ばず。

主演女優賞は河合優実、主演男優賞は岡田将生にしたい。

2人とも素晴らしい活躍だった。

外国映画は久々にアメリカ作品が奮闘。

偏りはあるが、らしい作品が増えた。

話題の「オッペンハイマー」は外れた。

4位の「型破りな教室」は年末ギリギリに観てのランクイン。

年明けにブログをアップする。

実話を基にした作品が多く心に響いた。

ここ最近贔屓の韓国映画は1本のみ。

「コンクリート・ユートピア」「密輸1970」「ボストン1947」も面白かったが漏れた。

ドイツ映画もインド映画も楽しませてもらった。

今日で今年の仕事は終了。

ブログもご覧いただき、ありがとうございました。

来年も頑張って仕事をしますので、どうぞよろしく(笑)。

インド映画は年1回観るかどうか。

観る時はいつも迷うし不安になる。

公開される作品のほとんどは上映時間が3時間。

トイレが気になってしょうがない・・・。

本作も171分と3時間弱。

トイレはともかく、2本分観た感覚に陥るのでお得なのかもしれない。

一昨年公開された「RRR」は日本でもかなり話題になり大ヒットした。

確かに面白い作品だった。

それに比べ本作は全くといっていいほど話題になっていない。

僕も知識がなく知り合いが絶賛していたので観たに過ぎない。

公開されている映画館も上映回数も少ない。

インドでは2023年の興行収入1位で歴代でも5位という。

人気俳優が主演という話題で興行収入が伸びたわけじゃないはず。

「RRR」並みの面白さだ。

なぜこんなに話題にならないのかが不思議なくらい。

ブログをアップした今日現在で公開を終えているかもしれない。

実にもったいない。

本作もインド映画らしい作品。

単純明快で勧善懲悪、必ずといっていいほどダンスシーンが挿入される。

見慣れない時は違和感があったが、段々と慣れてきた。

インドの俳優陣は踊れないと人気が出ないのかな?

単純明快ではあるがストーリーは凝っている。

なるほど!と唸らされる。

簡単に説明すれば、本当の姿を隠したヒーローが無実の罪で収容された女性囚人たちと

だらしない政府や悪党から国民を救う流れ。

そこに恋愛や親子愛が絡み全体を盛り上げる。

3時間の長さを感じさせない展開。

アクションシーンの迫力はハリウッド映画や韓国映画に負けていない。

超娯楽大作といっていい。

主演はシャー・ルク・カーンというボリウッドを代表する人気俳優。

見たことあるかもしれないし、ないかもしれない。

彼が父親役と息子役の2役を演じる。

屈強な体と俊敏な動きで30代の俳優だと思っていた。

調べてみると1965年生まれ。

なんと僕より1歳上。

いやいや信じられない。

吉川晃司でもここまではできないんじゃないか。

それだけで感動してしまった。

いろんな展開が盛り込まれているので解説の難しさはあるが、年末年始に十分に楽しめる作品。

もっと多くの映画館で公開されて欲しいね。

今さらこのジャンルを読むとは思わなかった。

マネジメント関連の書籍は30代の頃から結構読んできたし。

その割には大して身になっていない気もするが、それは能力の問題(汗)。

書籍を読んでその通りにできるのなら何の苦労もない。

それが簡単ではないし、新たな課題は増えるばかりなので、

どんな時代でもこのジャンルは求められる。

本書の著者は株式会社シンミドウの笹田社長。

僕が会長を務めるふるさと就職応援ネットワーク(Fネット)の加盟会社で、笹田さんは幹事のひとり。

2008年に会社を設立し埼玉県に特化したサービスを提供。

毎年、新卒者も採用し、その育成能力は見習うばかり。

地域の就職支援会社の中では最も成長している会社のひとつ。

そんな笹田さんが出版した書籍を読まないわけにはいかない。

そして宣伝しないわけにもいかない。

本書はタイトルそのままだが、成長するためのコツが33点、紹介されている。

項目は「準備編」「日常編」「依頼編」「指導育成編」「レベルアップ編」

と分かりやすく構成。

僕は自分が取り組んだこれまでを重ね合わせながら読んだ。

できていることもできていないことも両面。

自分自身にはいい振り返りとなったが、

今部下を抱える人材やこれから任される人材にはいいテキストになる。

先日、笹田さんとも飲みながら話していたが、社員研修でそのまま使える内容だ。

マネジメント研修の一歩、手前といったところだろうか。

特に奇をてらったテーマや難解なテーマはない。

あくまでも原理原則。

例えは悪いが当たり前のことが当たり前に書かれている。

だからこそ大切。

基本的な取り組みはどんな時代でも変わることはない。

時代の変化の中で応用編は分かっていくが基本は同じ。

帯にある基本の「き」なのだ。

そんな本書だが、笹田さんのエピソードもちょくちょく紹介されている。

個人的には大学1年時の家庭教師のアルバイトの話がエピソードがよかった。

声の掛け方ひとつで、その後の人生が大きく開ける。

その言葉がキッカケとなるのだ。

そんなことも本書から学んでほしい。

経営者が読むことも大切だが、

これから部下や後輩を持つことになる若手・中堅社員におススメしてほしい。

ステキな著書をありがとうございました。

この類の作品を観ることは少ない。

予告編を観る限り子供向けの映画かと思っていた。

タイミングが合ったため映画館に足を運んだが、こんな機会も大切と思わせてくれた。

小さい子供がいれば、一緒に観ると勉強になるなとも感じた。

いや、大人でも勉強になるのかもしれない。

事実、僕は赤血球や白血球の役割を十分、理解しておらず随分と学ばせてもらった。

なるほど、こんな役割を果たしているんだと・・・。

そして、もっと体を大切に扱おうと注意を促してくれた。

見方を変えれば教育映画にもなるんじゃないかな・・・。

ネタバレしない程度に説明すると、阿部サダヲ演じる父親とその娘役の芦田愛菜の体内を描く。

父親は不摂生な生活が続き体内はボロボロ。

体内の細胞は赤血球を中心に苦労が続く。

娘も病気により体内が急に悪化する。

娘の体内は永野芽衣演じる赤血球や佐藤健演じる白血球が自分の役割を果たすため懸命に働く。

だから「はたらく細胞」。

この描き方がエンターテイメント。

日本映画のFX技術も素晴らしい。

アイデア一つで見事に映像化できるのだ。

当初、本作の主役は阿部サダヲか芦田愛菜と思っていた。

その要素はなくはないが、主役は永野芽衣と佐藤健。

この2人の、いや、赤血球と白血球の奮闘が感動を呼ぶ。

思わずウルっときてしまうシーンも多い。

前席の観客は泣いていたんじゃないかな。

笑いあり涙ありの楽しめる作品といっていい。

テレビアニメ作品もあるようだが、これを実写版にする力は相当なもの。

体のどこを示すかはともかく体内の動きをイメージさせてくれた。

家族向け映画はアニメ中心だが、本作も家族で楽しんでもらいたい。

本作を観て「マルモのおきて」を思い出す人も多いだろう。

小さかった芦田愛菜は高校生になった。

(実際は大学生ですね)。

佐藤健のアクションは「るろうに剣心」のよう。

敢えて意識した走り方をしているのか。

そして永野芽衣。

最近は作品の幅を広げているが、彼女の持つ純粋な可愛らしさを感じることができる。

たまには普段、馴染みのないジャンルを観ることも大切。

そんなことを思わせてくれた。

意外といっては失礼だが、映画監督がこんな本を書くとは思わなかった。

それも深田晃司監督である。

僕が注目する若手監督の一人で観ている作品も多い。

近年では「淵に立つ」「よこがお」「LOVE LIFE」だが、

どれも個性的でインパクトの強い作品。

人の闇を抉るような恐ろしさも感じた。

作風から職人気質の自分にも他人にも厳しい監督と想像していた。

現場でもハードワークを求めるのでは・・・と思い込んでいた。

人物像を勝手に判断してはいけません(汗)。

本書は日本映画界の問題点をあぶり出し、それを改善するための対策を著している。

映画監督というよりは労働法に詳しい大学教授が書くような内容。

その点にまずは驚き、そして感動を覚えた。

タイトル通り現場からの問題提起を行い、映画界の「働き方改革」を求めるもの。

僕らは映画業界は薄給であろうが、長時間勤務であろうが、

無休であろうが好きで働くとイメージしている。

しかし、それでは長くは続かないし、いい仕事はできない。

それを一番理解しているのは深田監督だろう。

古い世代はその認識は足りないかもしれない。

それは一般企業でも同じで、未来を考えれば「改革」は当然のこと。

そのために待遇を改善する必要はあるが、

「はい、分かりました!」というわけにもいかない。

企業の場合は自社の売上や方向性を把握した上で全体感で進めることが可能。

個人事業主や小さなプロダクションの集まりである業界では一筋縄ではいかない。

ましてや売上予測が不能な映画産業。

その点では業界の外に課題もある。

大袈裟にいえば日本という国が芸術をどこまで大切にするか。

インフラをどう整えるのか。

そんな点が求められる。

深田監督は韓国やフランスを例にとり理想とする姿を描く。

韓国映画やフランス映画に力があるのは単に作り手の能力だけではない。

それをサポートする体制が充実しているのだ。

そんな背景は知らなかった。

いい作品を生むにはビジョンも対策も必要。

両国とも政治面では何かとざわつくが、映画を護るために立派な制度があるとは・・・。

だからこそ日本映画にはない魅力的な作品の制作も可能。

深田監督は日本映画の未来やフェイクに対するリテラシーにも言及。

第一線で活躍する映画監督が著者であることに大きな意味を感じた。

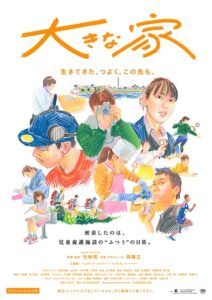

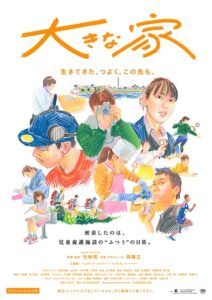

作品のオープニングとエンディングにはこんな「おねがい」が表示される。

「この映画に登場する子どもたちや職員は、これからもそれぞれの人生を歩んでいきます。

SNS等を通じて、出演者個人に対するプライバシーン侵害やネガティブな意見、

各家庭の詮索や勝手な推測、誹謗中傷を発言することはご遠慮ください。

また、近所にお住まいの方は、施設名や地名の言及をお控えください。

どうかご協力をお願いいたします。」

僕が想像するにお金を払って本作を観る方はこの「おねがい」を破るようなことはしない。

一定のモラルを持った方がわざわざ映画館に足を運ぶと思う。

しかし、世間は分からない。

細心の注意を払うべきだとすれば、このテロップは必要だろう。

本作はとある児童養護施設の日常を描くドキュメンタリー。

どんな場所かは容易に想像できる。

7歳から施設を卒業した大学生まで8名の普段の生活を追う。

顔も名前も年齢も明かされる。

特別なことはない。

あくまでも日常。

普通の生活といっていい。

その普通の生活には基準はあるのか。

僕の普通と彼ら彼女らの普通は違う。

客観的に見た場合、どっちが本当の普通かといえばきっと答えは出る。

ただその答えは意味がない。

そんな客観性はどうでもいい。

大切なのは一人一人がどう自分に向き合うか。

どう生きていくか。

世間や社会にどう対処するか。

感じ方はそれぞれですべてが正解。

一人一人の些細な言葉から価値観や葛藤が垣間見える。

繕うことはなく本音。

肯定的にも否定的にも受け取れる。

僕らが勝手にイメージする面がないわけではないが、みんな懸命に生きている。

それで十分だと思う。

大きな事件が起きるわけでもない。

お涙頂戴でもない。

グッとくるシーンはあるけど・・・。

普通に始まり普通に終わる。

人の生活はそんなもの。

その中にドラマがある。

それを知れただけでも本作を観た価値はあるといえよう。

本作はネット配信もDVD化もしないという。

竹林亮監督もそうだが、斎藤工さんもやってくれますね。

「正体」とは横浜流星演じる脱走犯の鏑木慶一が

逃亡先で変装する姿を指しているだけではない。

もちろん鏑木慶一の本当の姿ということもあるが、

刑事役の山田孝之の正体であり、

闇に隠れる警察の正体でもある。

そんなことを感じた。

肯定的に捉えられる「正体」もあれば、否定的に捉えられる「正体」もある。

どんな場合でもいずれ本当の「正体」はバレるものだ。

と作品とは関係ないところから・・・。

藤井道人監督は好きな監督の一人。

今年だけでも「青春18×2 君へと続く道」と「パレード」を鑑賞。

タイプは異なるが、いずれも素晴らしい作品。

今どき幅の広い作品を撮ることのできる珍しい監督じゃないか。

共通するのは人の掘り下げ方。

揺れ動く感情を上手く表現している。

憎しみも悲しみも喜びも切なさもその表情や立ち振舞いでグッとこちらに押し寄せる。

表面的な作品の面白さだけではいい映画にはならない。

人の感情を伝えてこそ心に残る映画になる。

予告編を観る限り鏑木慶一が悪人か善人かは分からない。

正体を隠し逃亡をし続ける中でその人物像が見えてくる。

いつのまにか観る者は感情移入していく。

脱走犯の味方になるのか、警察の味方になるのか一目瞭然。

誰しもが応援するだろう。

僕らはその「正体」を徐々に理解し正しさと向き合うことになる。

ストーリーはある程度想像できる。

そして想像は裏切ることはない。

もしかしたらラストで裏切られるかと心配したが、想像通り終わってくれた。

それがいい。

予測のつかない韓国映画もいいが、自分が予想した展開で映画が終わるのもいい。

ウルッときてしまった。

レビューを読むと映画と原作はかなり異なる。

それも一番肝心なシーンが違う。

原作通りに描かれていたら違う感じ方をしたと思うが、

僕は藤井監督が描いた世界で正解。

この結末でよかった。

ここまで書いたが、ネタバレはしていないよね?

2024年公開された日本映画ではぜひ観て欲しい一本。

藤井作品の常連となった主役横浜流星ははまり役だが、刑事役の山田孝之もよかった。

珍しくまともな人物(笑)。

多分、ツッコミどころはあると思うが、それを気にさせない展開。

楽しませてもらいました。

前回ブログに書いた書籍といい本書といい、

もっと仕事に役立つ本を読めよ!という方は多いと思う。

自信を持っていっておきましょう。

これが僕の仕事なんです。

いずれ本業に近くなるかもしれないのです。

というのは大げさだが、真剣に学びたいのは間違いない。

いつでもどこでも僕はマジメに生きている。

本書は書店で新書の棚を眺めていた時に偶然目に入り購入。

日本酒の知識は「dancyu」や「サライ」等の雑誌の特集で読むが限定的。

そしてすぐに忘れてしまう。

飲んだ席で蘊蓄を語ろうとしてもほぼ出てこない。

もう少し理解を深めたいと思っていた時に本書と出会うことができた。

日本酒通の友人からすれば基本的なことかもしれないが、

体系的に学ぶ入門書としては役に立つ。

「あれって、どうだったかな?」と確認したいに手元にあると便利。

まず手元に置くことはないが、読み終えてそんなことを感じた。

最近はほぼ毎日のように日本酒を飲み、

「これはフルーティで飲みやすい」とか

「この辛口は熱燗がいいんじゃないか」なんてそれらしく語るが、

本当にそうかは分からない。

自分でもいい加減なことを喋っていると思う。

しかし、それでいいらしい。

本書にも感じ方はそれぞれだという。

太田和彦先生も純米吟醸を燗で飲みたければ飲めばいいと言われる。

嗜好に正しいも間違いもなく自分が美味しいと思えばそれでいい。

ただ「ラベルに書いてある生酛純米吟醸無濾過生原酒ってどんなお酒?」と聞かれ、

「新鮮でおいしい酒だよ」とざっくりとした答えでは足りない。

酒母を造る時に生酛作りを行い、精米歩合は60%以下で、

炭濾過をせず火入れを行わず加水もしていないお酒だ

ということくらい言えた方がいい。

「生酛」と「山廃」の違いを教えてと言われると、

「あ~、その違いね。また今度ね~」とごまかすかもしれないが、

頭に乳酸菌は浮かぶだろう。

浮かばないか・・・。

本書では日本酒の作り方から自分好みの飲み方まで分かりやすく解説。

10年前に元の書籍が出版され、本書は増補改訂版。

この10年で日本酒は大きく進化したといわれ、

注目度も高くなり、更に美味しい日本酒も開発された。

僕が頻繁に飲むようになったのもこの7~8年の話。

それまでは付き合い程度だったが、次第に銘柄も気になるようになった。

そう、僕も時代と共に進化し、切磋琢磨している。

先月も姫路帰りの新幹線で「香住鶴 山廃純米」を購入。

日々、勉強は続いているんだ。

読んで覚えたこともしばらく経てば忘れる。

継続的に読み返すこともあるだろう。

これからも仕事として学んでいきたいね。

痛快で愉快で面白い作品。

あっという間に2時間が過ぎていった。

ちょうど2時間だけど(笑)。

上田慎一郎監督の「カメラを止めるな!」もそうだが、映画が終わりシーンを振り返るのも楽しみ方。

本作でいえば詐欺師集団が脱税王を騙しお金を奪うストーリー。

と同時に僕らも騙されているといっていい。

いつの間にか詐欺師集団に共感して一緒に騙している気にもなるが、実はそうじゃない。

それは最後の最後で明かされる。

そこから僕は記憶を巻き戻し、あのシーンは映画の中の演技かと疑う。

間違いなく整合性は取れているが、糸が絡み合っているようにも思える。

きっと2度、3度本作を観て、一つ一つ解明するヒマ人もいるだろう。

それだけ巧妙に仕上げられている。

すべてヤツの手のひらで踊らされていたのか・・・。

自分が優れている、自分が勝っていると調子に乗るヤツほどショックは大きい。

だからエグイ話でも爽快感は増すのではないか。

ここまで書いたところで映画を観ていない人は何のことか理解できない。

観た人はきっと納得してくれるはす。

この類の作品はあまり情報を入れず楽しんだ方がいい。

変に内容を知ってしまうと面白さも半減。

裏の裏の裏の裏まで読まないといけないし、無駄な努力が必要。

マジメで直球勝負しかできない僕は絶対、詐欺師にはなれない。

超マジメな内野聖陽演じる公務員熊沢はかなりセンスがあるということ。

詐欺師集団のトップを務めるの岡田将生演じる氷室マコト。

こちらもかなりのハマリ役。

何気に今年の岡田将生は存在感が大きい。

「ゴールド・ボーイ」「ラストマイル」と異なる主役を見事に演じた。

2024年の主演男優賞に値する。

演じ分けるできる二枚目もあまりいないと思う。

躍動した一年といえるのではないか。

プライベートも充実しているようだし・・・。

これまで上田監督はマイナー作品が多かった。

出演する俳優も無名が多く、そんな意味では本作が初めてのメジャー作品。

出演者が楽しそうに演じていると上田作品を希望する俳優も増えると思う。

これから更に期待は高まるね。

若松監督はキョンキョンのことが好きなのか…とくだらないことを考えた。

やたらキョンキョンのアップが多い。

そこには熱い愛が籠っているように思えてならなかった。

彼女は僕と同年の生まれ。

若い頃も今も好きなアイドルだが間もなく59歳。

もうアイドルとは呼ばないか・・・。

さすがに年齢には逆らえない。

アップにすると余計なものまで見えるのは事実。

そのアップが続く。

しかし、有無をいわさず映像が愛に変わる。

そう感じたのは僕だけだろうか。

本作はそこがメインではない。

キョンキョンがキーマンなのは間違いないが、訴えかけたいのは別の世界。

本物を超える贋作。

一体、それはどんな作品なのか。

一枚の絵から消え去った画家の生き様を描くが、その絵に魂が宿る。

ただ僕は正直、よく分からない。

芸術を語る教養がない。

情熱は理解できるが、生き様まで共感するのは難しい。

きっと周りはその才能を理解している。

主役であるモッくんを支える人の姿が証明する。

毎度のことながらなんのこっちゃなので、

軽く説明すると消え去った画家津山竜次がモッくんで昔の彼女がキョンキョン。

キョンキョンの旦那は世界的な画家である田村修三。

それを石坂浩二が演じる。

この関係性が映画にとっては重要。

そこだけ切り取ると愛憎劇と捉えられるがその要素は1mmもない。

葛藤は別の世界。

一枚の贋作から繰り広げられる展開は原作倉本聰ならではの人間模様。

倉本聰ファンは必見かもしれない。

モッくんは刺青師の顔を持つが、そのモデルになるのが菅野恵。

初めて知った女優。

とびきり美人ではないが魅惑的。

妖しげな雰囲気がとてもよかった。

一つだけ違和感に感じたこと。

映画の中でモッくん、石坂浩二、美術館の館長を務める仲村トオルは大学の同級生。

モッくんと仲村トオルは理解できるが、

石坂浩二が同級生なのは普段の活動を知らなくても違和感。

どうみても同級生に見えない。

3人を知らないZ世代が観ても同じことを感じるのでは・・・。

そんな点は勿体ないかな。

モックンが住まいを構えるのは北海道小樽。

歴史的な建物を含め風情を感じる。

35年ぶりに行ってみたい。

会いたい人がいるわけじゃないけどね。