ザ・韓国エンターテインメントというような作品。

いかにも韓国映画で、それがどんどんエスカレートする感じ。

一体、どこまでいくのかと勘ぐってしまう。

それは最大の誉め言葉。

残念ながら日本映画でこのジャンルは期待できない。

韓国映画らしさがギュッと詰まった映画。

本作は2025年韓国映画観客動員数第1位。

喜ばしい成績だが、いずれファン・ジョンミンやマ・ドンソクが塗り替えていくだろう。

そうしたら本作も続編ができたりして。

「ベテラン」「犯罪都市」と競い合いながら韓国映画を盛り上げてほしい。

最終的には全部合体するとか。

まあ、それはないか。

それにしても韓国映画の警察ものは面白すぎる。

絶対、絡んでくるのが大物政治家、悪徳刑事、大物のボンクラ息子。

今回は現役大統領が担ぎ出され、大統領選挙に繋がるから恐ろしい。

第三者的な目線では韓国はそんな国と勘ぐるのは当然のこと。

日本の首相が登場した「劇場版 緊急取調室 THE FINAL」なんて可愛いもの。

フィクションとはいえ裏社会が絶対、存在すると想像させる。

作り手は国家権力にケンカを売っているように思えるが、もはや韓国映画の文化。

抉って、抉って、抉りまくるのだ。

ヤダンというのは麻薬犯罪者から情報を引き出し、

検察や警察に提供して司法取引を操る闇のブローカー。

カン・ハヌルが主役ガンスを演じる。

軽快な中に強さと弱さが介在し、適度な人間味を持つ。

あっちの世界、こっちの世界に翻弄されながらも目的を遂行していく。

裏切りや復讐の連続なので、目的も常に変化していく。

その変化についていくのが大変。

昨日の味方は今日の敵で、また明日には味方になる。

そして最終的には・・・。

そんな感じ。

目まぐるしく動き常にどんでん返しが目の前に迫る。

それがザ・韓国エンターテインメント。

もっと話題になってもいい。

R15+なので過激なシーンもそれなり。

だから夜の時間帯の上映が多いのか。

僕は朝一番に観たけど。

眠気が吹っ飛ぶ作品だった。

いかに自分が恵まれた環境で生きているかと実感した作品。

決して本作が不幸な物語というわけではない。

家族の中でも一人ひとり抱えるものがあり、全て分かり合えるわけではない。

僕でも家人や子供を理解できないことも腹が立つこともある。

それはお互い様。

僕が正しいと思っても全然違う答えもある。

それでも繋がっているのが家族。

どう繋がっているかは立場や環境によるところも大きい。

本作のように弟の事故死があり母親が心を閉ざしてしまうと繋がりは壊れる。

健全な家族でもいつ何時事故が起きるか分からない。

そうなると家族が崩壊するのがむしろ普通。

キャッチコピーにある「家族をやめたい人たちへ」は特別ではなく、

誰しもが一度は思う感情なのかもしれない。

何も起きず平和に暮せる僕は恵まれているとつくづく思うのだ。

本作のキーワードは「嘘」。

それも家族を不幸にしないための嘘。

しかし、それは自分を苦しめ、結果的には相手を傷つける。

噓も方便というし必ずしも否定しないが、自分が辛くなるなら元も子もない。

嘘は永遠には続かない。

そこから解放された時に光が見えてくるもの。

だから僕の中で本作はハッピーエンドで終わった。

ここまで読んでも内容はよく分からないと思うが、それでいい。

家族なんて正解はないんだから・・・。

主役山吹演じるのは高杉真宙。

僕が彼を知ったのは大河ドラマ「光る君へ」。

まひろ(紫式部)の弟役だったが、軽さの中にも優しさがありとてもよかった。

次に観たのが「オアシス」で犯罪組織の若造役。

この映画で高杉真宙と伊藤万理華は幼なじみだった。

なんだ、同じじゃないか(笑)。

ヤツが波瑠と結婚したのは許せないが、活躍が期待できる若手俳優だと思う。

個人的には少女時代の姉・紅を演じた藤中璃子がチャーミングだった。

家族が拠りどころであるのは間違いない。

しかし、頼りすぎたり、思い込みが激しすぎたりするとあらぬ方向に進む。

家族のあり方を教えてもらった貴重な作品だった。

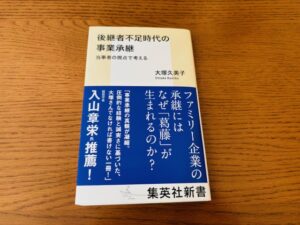

ファミリービジネスアドバイザーの端くれとして読まねばならない一冊。

ただ、この類の書籍は多いので素通りする場合もある。

しかし、本書は著者名を見て迷わず購入。

一時期、大きな話題となった大塚家具の大塚久美子氏の著した書籍。

どんな内容であろうと読んでみたいを思わせた。

いい意味で裏切られ、悪い意味で誤解した自分の足りなさを痛感。

それは僕自身がマスコミ報道に踊らされ鵜呑みをしたことが理由。

僕はヤマダ電機の傘下に入り、結果的に大塚家具という会社が無くなったことを否定的だった。

表面的かつ無責任に捉えれば、僕のように考えるのが一般的だろう。

裏側にある実情や当事者の葛藤を理解しないうちに決めつけるのは愚かな見方。

まだまだ視点が低いわけね。

すみません・・・。

いい意味で裏切られたというのは新たな視点が学べたこと。

「名古屋ファミリービジネス研究会」を運営し、FBAAの執行役員を務める身として

ファミリービジネスのおおよそは掴んでいるつもり。

しかし、本書を読んでハッとさせられ気づいた点は多い。

それはサブタイトルにもある「当事者の視点で考える」ということ。

僕と著者はほぼ同世代。

立場の違いはあるが、世代的価値観は近しいものがある。

親の影響もあり昭和的な感覚が少なからず残っている。

象徴的な一文はこれ。

1968年生まれの私自身は現代の会社と個人の規範で行動しますが、

内面に「家業」のために必要な場合は

「犠牲を払わなければならない」という価値観は否めません。

著者は現代の会社と個人の規範という言葉をよく使われる。

これまで自分たちが学んできた中ではあまり触れなかった言葉でもある。

日本には200年以上続く長寿企業が多い。

それがファミリービジネスの特徴と受け止められているが、

戦後の創業者は「家」の規範に捉われない自由な個人が多いという。

最初は「おやっ、なぜ?」と思ったが、

いつまでも事業承継できない創業者が多い背景はそれが起因するともいえる。

また、このあたりは新鮮。

経営の責任を追わないコンサル等の社外の勢力への否定的な言及も著者ならではの見方。

まさに当事者視点といえる。

本書を読むまでは大塚氏のコンサル会社の経営に違和感があったが、読後は納得。

この視点が後継者にもたらすメリットは多い。

どんなことでもそうだが他人の評価でなく自分の眼で判断することが大切。

いい勉強をさせてもらいました。

てっきりチャップリンの最後の作品と思っていた。

主演という意味では正解だが、監督作品としては(あとチョイ役も)「伯爵夫人」が最後の作品。

まだ知らないことが多い。

本作もミリオン座のチャップリン監督セレクションで鑑賞。

前回の「黄金狂時代」が1925年の製作。

本作は1957年の製作で32年が経過。

映画業界も無声映画の時代から大きく変化。

それは業界だけでなくチャップリンが置かれた環境も大きく変わった。

その象徴が本作。

皮肉な時代だったのか、現在を投影しているのか解釈はいろいろ。

僕は今、このタイミングで再公開されるのには意味があると思う。

(日本だけじゃダメだけど)

本作はアメリカから事実上の国外追放を受けて母国イギリスで撮った作品。

タイトルが「ニューヨークの王様」なんてケンカを売っているとしか思えない。

むしろ寛容な心がそうさせたのか。

今の時代の製作はまず無理だろう。

製作できたとしても配給が追いつかない。

ミニシアターという選択はあるかもしれない。

チャップリンだから許されただろうし。

簡単に説明すると、自国の革命からアメリカに亡命したシャドフ国王のニューヨークでの出来事を描く。

シャドフ国王を演じるのがチャップリン。

ひょんなことから有名になり、アメリカでの生活も不自由ない。

実際の台所事情は厳しいが本人は何も感じていない。

そのギャップもユニーク。

それもアメリカっぽいのかもしれない。

他人の生活に興味がありそうで実は何もない。

そんな時にあらゆる分野で興味のわくシャドフ国王。

目の前の子供にもそう。

その子供役を演じたのが息子マイケル・チャップリン。

先日観た「チャップリン」で苦悩を露呈しているが、本作は天才子役といっても過言でない。

それがプレッシャーとなり、俳優としては上手くいかなかったのかも。

父親は息子の才能を見抜くのが早すぎた。

時として天才は見誤る。

本作をコメディ映画と観るか、社会派映画と観るか判断は難しい。

どちらとも受け止められる。

もちろん時代性もある。

つくづく感じた。

本作までを通してチャップリンはチャップリンなんだと。

やはり過去の作品を総ざらいする必要もありそう。

映画人としては外しちゃいけないね。

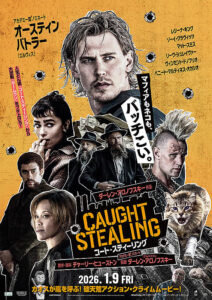

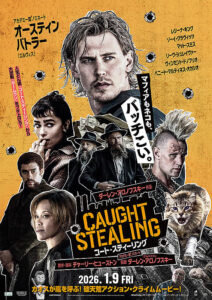

珍しく立て続けにアメリカ映画を観ている。

硬派な社会派ドラマを主として選択する僕がなぜかアクション映画が続く(笑)。

まあ、それはよし。

映画サイトの解説を読むうちに気になってしまった。

まず結論からいおう。

期待以上に楽しめた。

ネタバレはしないつもりだが、感想を書いているうちに漏らしてしまうかもしれない。

そこはご容赦頂きたい。

ポスターにあるコピー「マフィアもネコもバッチこい」

WHY?と思っていたが、オースティン・バトラー演じるハンクは、

将来、メジャーリーグで将来を嘱望された選手だった。

ある理由が夢が途絶えるわけだが、未だにそれを引きづって生きている。

それがそのコピーに繋がるといっていい。

このあたりは映画が進んでいくと解明され、肝心要なシーンでインパクトを発揮する。

これって、ネタバレじゃないよね?

隣人の猫を預かったことからとんでもない事件に巻き込まれ、とんでもない道を歩んでいく。

5メートルずれていれば平穏無事な生活で終始していたかもしれない。

先日観た「ワーキングマン」もそうだが、ちょっとした偶然が追いつ追われつの状況を作り出す。

アメリカって、やっぱり怖い国。

本作の舞台は1990年代後半だが、今もその状況は続いているんだね。

誰を敵に回さないかと吟味しなきゃいけない。

僕がその中に入ることは300%考えられないが、万が一、入ったら瞬殺されるのは間違いない。

逃げ切る勇気もない。

ハンクの立場が変化すると同時に彼の思考や行動も変化する。

やっていることはほぼ犯罪だが観る者は正義の味方として認識してしまうのではないか。

僕も密かに(密かにする必要もないが)応援していた。

ラストは一瞬、えっ?と思った後に、へ~、なるほど!と感心。

なかなか上手い演出。

最後に気になった点がひとつ。

ハンクの母親がほんの少し登場するが、誰だったのかな?

大物女優だと思うが名前が出ない。

カメラワークも斬新で、ずっと緊張しっぱなしの107分。

こんなアメリカ映画もいいね。

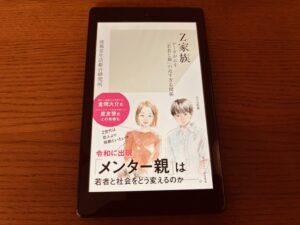

Z世代評論家としては放置するわけにはいかない一冊。

Z世代の特徴はあ~だ、こ~だといわれてる。

確かにその傾向はあるが、すべてが共通の世代感とみるのは危険。

十人いれば十通り。

ある種の傾向性だけの話。

それは時代性もあるし育ってきた環境もある。

育ってきた環境という点ではタイトルにあるZ家族は腑に落ちる。

本書は実例だけでなくこと細かなデータも網羅しているので説得力は高い。

僕が予想した通りというよりそれ以上。

Z世代に与える親の影響力は強い。

親子の距離は近く何でも相談できる関係性もあるし、真っ先に相談するのは友達ではなく母親。

就職活動で「オヤカク」が常識になっているのも距離の近さを表す行動。

オヤカクは特別なことではないようだ。

僕が保護者向けセミナーの講師を依頼されるのはZ家族の存在が理由のひとつ。

そんな僕も本書でいうZ家族。

しかし、書かれている内容には当てはまらない。

子供から相談されることもなければ、尊敬されている感じもない。

これが父親だけで母親が近しい関係であればいいが、母親もそこまでではない。

さすがに僕よりは近いが本書とは程遠い。

やはりみんな同じじゃないんだよね。

我が家は極端かもしれないけど(汗)。

そこも含めて考えてみると子供は至って普通のZ世代的感覚の持ち主。

親の立場からすると子供の言動に不安を持つが、今の時代はなんら問題はない。

むしろ変わることを装いながらも本質的には変わっていない自分が時代に適していない。

(昭和的感覚とういべきか)

そんなふうに思ってしまう。

だから評論家でいられるのかな。

そういえば正月早々、家人の誕生日を迎えた。

冬休みが重なることもあり、毎年、家族で食事に出掛ける。

近年は子供らがお店を予約。

(支払いはこちらに回ってくるが)

その時にはちゃんと家人のケーキをお店に頼んでいる。

また、リビングがざわついていると思っていたら、娘、息子でプレゼントを渡していた。

僕が同じような時期に親に対してそんな経験はない。

その優しさというか気の回し方というか、いい空気の読み方も今の世代を象徴している。

もう少し冷静に客観的にこの世代を見るべきかもしれない。

いい勉強になりました。

ミリオン座のチャップリン監督セレクションで鑑賞。

最初の公開は1925年6月。

今から100年前。

そう考えるとチャップリンの凄さがよく分かる。

今から100年も前にこんな素晴らしい映画が製作されたのだ。

僕が初めて観たのは大学時代なので40年近く前。

かなり忘れているが、山小屋で革靴を食べるシーンや

ジョージア(美女)と軽やかに踊るシーンは鮮明な記憶がある。

今観ても何ら色焦ることはない。

むしろ100年の時代にどうやって撮影したのかと唸ってしまう。

今のお金に換算すれば相当な予算を投じたと予測する。

調べたら撮影期間は1年3か月。

大きな賭けだったのは間違いなさそう。

全体を通して感じたのはチャップリンはアクション俳優ということ。

もちろん喜劇王らしい軽やかで笑いを誘う身のこなしだが、それ以上に動きが鋭い。

宙返りもいとも簡単にやってのけるし、荒くれ者との格闘も見事。

CGなんてない時代だからかなりのもの。

それだけで感動してしまった。

チャップリンも若かったしね。

映画の冒頭で4K修復版はオリジナルに合わせたという字幕があった。

1940年代にチャップリンは本作の一部を変更しオリジナルの公開は禁止。

その修復に時間を要したという。

政治的な意図か、どんな背景かは分からない。

変更した映画を観ても違いに気づかないかもしれない。

もしかしたらそのあたりにチャップリンのルーツがあるのかも。

勘繰りすぎかな(笑)。

そのためにはドキュメンタリー「チャップリン」も観る必要があるかも。

本作の上映時間は72分と今の映画と比較すると短め。

それに合わせてブログも少し短め。

いえるのはチャップリン映画を今からでもしっかり押さえた方がいい。

傑作ぞろい。

本作を観て改めてそう感じた。

次は何を観るとするかな。

昨年の年明け最初の映画は「ビーキーパー」。

今年は本作。

ジェイソン・ステイサムファンでもデビッド・エアー監督ファンでもない。

偶然にも同じ主演、同じ監督の作品が1本目。

正月はあまり観たいと思わせる作品が少ない。

それは優秀作品がないという意味ではなく、興味を抱く作品が少ないということ。

どうしても子供向けやアニメが中心。

大ヒットするだろうエンタメ作品も多いが、そちらに体が向かない。

当初「マッド・フェイト 狂運」しようと思ったが、ホラー要素が強そうなので止めた。

その結果の本作。

単純明快で面白く、ボーっと過ごした正月には相応しい作品。

体もスッキリした感じ。

ジェイソン・ステイサムの役どころは建設現場の監督。

仕事絡みの現場で起きたトラブルを体一つで解決する話と勝手にイメージしたが違った。

会社トップの娘の誘拐事件を追いかけ、救い出すだけのストーリー。

シンプルにいえばそれだけ。

他には一切ない。

完全にネタバレだが誰も気にしないと思う(笑)。

それだけなのに2時間があっという間に過ぎるのは凄い。

ジェイソン・ステイサムファンとデビッド・エアーのコンビだからか。

製作と脚本にシルベスター・スタローンが参加しているからか。

ジェイソン・ステイサム演じるレヴォンは元特殊部隊員。

この部隊の隊員は誰でもこんなに強いのか。

世界的な犯罪組織もたまったもんじゃない。

レヴォンが追うのは犯罪組織の中でも道を外れたろくでなし。

(犯罪組織が道を外れているという話だが・・・笑)

ろくでなしは自分勝手な金儲けのために女性を誘拐し人身売買を行う。

たまたま誘拐した女性の関係者がレヴォンという偶然。

運が悪いとしかいいようがない。

そのおかげで犯罪組織自体が滅茶苦茶にされてしまった。

レヴォンの目的は女性を救うだけだったのに。

相手側に立てば泣きたくなるような流れ。

だからこそ痛快で面白い。

そんな作品。

ネタバレ全開だが、作品の魅力は全く別。

十分に楽しめる映画じゃないかな。

公開時はスルーしようと思っていた。

TVドラマは一切見ていないし、ドラマのヒットに便乗する作品に興味を示さなかった。

ところが映画評論仲間と映画コラムニスト見習いが絶賛。

急きょ予定を変更し年末に鑑賞。

12月30日の映画ベストテンブログでは映画館で105本鑑賞と書いたが、結果的に106本。

人の評価は素直に聞くべきだね。

これも知らなかったが、当初は2023年公開予定。

内閣総理大臣役の俳優のスキャンダルにより公開延期になったが、

僕は最初から総理大臣役は石丸幹二でも良かったと思う。

ドラマ半沢直樹もそうだが、ちょっと裏のある役の演技は絶妙。

歌舞伎役者からミュージカル俳優にいいタイミングでの変更じゃないか。

2人の仲間が勧めるように十分楽しめた作品。

但し、期待値を高くしすぎたのは正直なところ。

もう一ひねりあるのかと思ってしまった。

観た人誰しもがいわれるようにドラマを未鑑賞でも理解できる点は上手い演出。

映画を観てからドラマをネットで観る人も増えるだろう。

もしかしたら僕もそうかも・・・。

簡単に解説すれば、厄介な事件のために集められた取調べ専門チーム「緊急事案対応取調班」が、

被疑者である内閣総理大臣を事情聴取し追い込んでいく物語。

専門チームは天海祐希はじめ一癖も二癖もある俳優連中が演じる。

エッジの立つ俳優を際立たせることでドラマの魅力を押し上げている。

足掛け10年とはいえTVドラマでこれだけ豪華な俳優を使うのもそうそうない。

そう考えるとシリーズ全体を見ることで人間関係やヒエラルキーを理解でき、より楽しめる。

特に脇役の大倉孝二や勝村政信あたりは肝心な役だが、映画の尺では深くは描けない。

そのあたりの違いはあるだろうね。

ドラマを観ていない僕が勉強になったのは取調室の可視化。

自白強要や暴力を行わないために取調室は見える化されているか。

活用方法のテクニックもあるが、実際の取調べもあんなふうなのか。

「爆弾」とは大きく異なるのは緊急取調室だからか。

ドラマを見れば分かることかもしれない。

今年もTVドラマの映画化は公開されるだろうが、

勝手にスルーを決めず、人の意見を聞きながら決めた方がいい。

貴重な評価を聞かせて頂きありがとうございました。

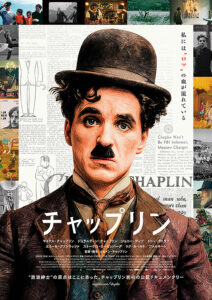

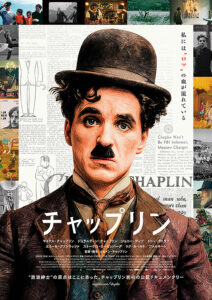

タイトルとポスターからはチャーリー・チャップリンを描いたドキュメンタリーを想像させる。

間違いではない。

しかし、僕が考えるタイトルは「チャップリン家」。

家族を描くドキュメンタリー作品。

レビューをチェックするとさほど評価されていない。

確かにそうだろう。

正直、感動を呼ぶわけでもワクワクさせるわけでもない。

僕はそれでいいと思う。

家族の実情を描くのに面白いもつまらないもない。

お互いの葛藤や確執、のちに生まれる尊敬が綴られるだけ。

目線はチャーリー・チャップリンの息子マイケルが中心。

世界を代表する映画スターを父親を持つ息子の立場を考えれば心情は理解できる。

偉大な創業者を持つ後継者も同様。

後継者育成は簡単ではない。

道を間違える例は山ほどある。

映画界も同じ。

同様の期待をされても当の本人は反発したくなる。

マイケルは自戒を込めながらチャーリー・チャップリンのルーツを探る。

よく登場する言葉はロマ。

ロマとは約1000年前にインドからヨーロッパへ移動してきた少数民族のことで、

かつては「ジプシー」と呼ばれていた。

僕は本作で初めて知った。

チャップリンはロマの血を引き、それが作品にも反映されているという。

ルーツがどんな影響を与えているかは当事者もしく接する者しか分からない。

原動力であり苦しさでもあったのだろう。

それを理解できただけでも観た価値はあった。

マイケルを中心に家族のインタビューが繰り返される。

そこだけだと睡魔が襲ってしまうが、時折、かつての作品が差し込まれる。

「キッド」「黄金狂時代」「独裁者」「殺人狂時代」「ライムライト」など。

その瞬間、眠気は吹っ飛び、スクリーンに吸い込まれた。

学生時代、チャップリン作品は相当数観た。

今でも好きな映画人で感動した記憶も鮮明。

当時は半分、ガキだった。

今観たら感じ方は随分と異なるはず。

本作の流れかどうかわからないが、今年はチャップリン作品が上映される。

改めて映画館で観たいと上映中に強く感じた。

本作は前振りだったのか(笑)。

本作の監督は孫のカルメン・チャップリン。

チャップリン家としてその価値を守り続ける必要もあるのだろう。

少しでも協力したい。

映画館でなくとも時間が作れれば過去の作品を一本ずつ観ようと思う。