Amazonであれば購入することはなかった。

というより発見できなかった。

ふらっと本屋に寄り新書のコーナーを眺めていたら目に入った本書。

「なんだ、なんだ」と呟きながら購入。

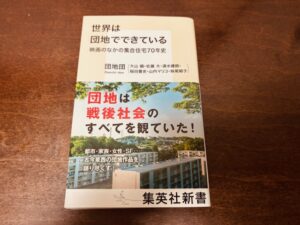

正式タイトルは

「世界は団地でできている 映画のなかの集合住宅70年史 」

団地をテーマにした映画をネタに一本の書籍が完成。

著者は団地団。

「誰だ、それ?」と思うだろう。

団地団とは団地トークユニットの総称で写真家、脚本家、編集者、作家など6名で構成。

世の中には風変わりなユニットがあり、本書で存在を初めて知った。

超オタク的な存在だが、切り口は鋭く視点の深さに感動してしまった。

サブタイトルにあるように団地をテーマにした映画を時代ごとに追いかけている。

団地をテーマにした映画だと「団地妻のナントカ」とそっちをイメージするスケベもいるが、

(僕ではないですよ)

実に幅は広い。

そして団地を描くことで時代背景が分かり、その時々の日本社会が浮き彫りにされる。

1本の作品を一度観たところで環境をすべて語るのは難しい。

このユニットはどれだけの回数を観ているのだろうか。

そんな点も気になった。

本書によれば団地映画のスタートは1961年。

それは作品タイトルに使われていることをいい、団地が舞台になっている作品は含まれない。

小津安二郎監督の「お早う」「秋刀魚の味」も団地が舞台。

時代により団地の捉え方は異なる。

9月に観た「遠い山なみの光」も広瀬すず夫婦が住むのも団地。

どちらかといえばエリートが住むイメージ。

団地住まいに憧れる時代があった証ともいえる。

それが中産階級の住まいとなり、最近では高齢化が進み空室も目立ち、時代と共に変化。

僕は団地住まいの経験はないが、小学生の頃はかすかな憧れもあったように思う。

何となく最新の家電なんかが揃っているような気がして・・・。

しかし、現実はストレスの溜まる状況も生み出し、「団地妻 昼下りの情事」も生まれる。

(そっちにいくか・・・)。

僕は今まで団地が舞台であることを気にして映画を観たことはない。

名作でいえば「家族ゲーム」も団地。

狭いがゆえに横並びの食卓であり、隣人が葬式で悩んだり。

昨年の「あんのこと」の住まいも確か団地だった。

昔はいいイメージの作品だったが、最近はネガティブな使われる方が多いように思う。

これも本書を読んで気づかされたこと。

是枝裕和監督は団地出身という。

それが作品に反映され、「海よりもまだ深く」という秀作も生み出した。

どこで育つかで価値観も醸成されるのか。

かなりニッチな書籍だが、新しい視点を頂き面白おかしく読ませてもらった。

偶然の出会いは大切。

ありがとうございました。