最近、僕の周りの友人、知人が本をよく書いている。

それだけ能力の高い仲間が身近にいる証だろう。

僕もいろんな方から「山田さんも本出したら?」

なんて冗談とも本気とも思えない話があったりするが、

残念ながらそんな力量はない。

訳の分からないブログくらいしか書くことはできないし、

出版社からのオファーがあるわけでもない。

出版された話を聞くと羨ましい反面、相当なプレッシャー何だろうなとも思う。

無責任に誰にも干渉されず、ブログを書いている方が気持ちは楽。

とてつもなく面倒な時やネタ不足で泥酔したい時もあるけど・・・。

いやいや、今回はそんなことを言いたいわけではない。

今回紹介する本がこれ。

一緒に研修をやったり、勉強会をやったりしている働きごこち研究所の藤野さんの著書。

採用コンサルやコンテンツ作成もやられているので、

近しい存在ではあるが、僕と違ってとても頭がいい。

僕よりもひと回り下だが、モノの見方から発想力まで勉強になることは多い。

勝てるとしたら酒の強さくらい(笑)。

ここ数年はAIの方向にどっぷりと浸かり、ついには本まで出してしまった。

本書は一言でいえば、とても藤野さんらしい。

彼を知る人はきっと同じことを思うだろうが、

知らない人からすれば、そんなこと言われても困るよ!と言い返される(笑)。

一般的に出版されているAIの書籍は難解な内容が多く、

また、働くことにおいて不安を煽るものが多い。

それとは全く逆。

優しく分かりやすいし、何より人が人であることに希望が持てる。

AIを生きることや働くことを楽しくする存在として扱う。

もちろんそのために人がやらねばならないことはあるのだが、

よく言われるようにAIによって仕事がなくなってしまうわけではない。

どの立ち位置に身を置くべきかを本書は分かりやすく示している。

タテ軸を非構造的と構造的に分け、

ヨコ軸を論理的、分析的、統計的と感性的、身体的、感覚的に分ける。

この4軸でAIが得意とするもの、人が得意とするものが明確になる。

論理的、分析的、統計的と構造的のフレームは明らかにAIに代替される。

これは誰にでも分かること。

現段階で既に代替が起きている面も多い。

だとすれば、人がやるべきことは・・・。

詳細は本書を読んでもらえればと思うが、僕のように単純で直感的な人間は安心してしまう(笑)。

そのためにやらなきゃいけないことは多いけど。

本書は僕らのような世代の変わり目は必読になるだろうが、

学生や若手ビジネスマンにも読んでもらいたい。

自分たちの求められる価値が明確になるはず。

そのための勉強はしなきゃいけないし、

論理的にも非構造的にも動けるような基本は押さえなければならない。

そして、おじさんは「りんな」で時々遊びながら、感性を磨くとしよう(笑)

正式タイトルは「クルンボルツに学ぶ 夢のあきらめ方」。

4月に参加した海老原嗣生氏のセミナーで紹介されていた著書。

キャリアカウンセラーの一人としては読んでおかねばならない。

若者を支援する経営者としてはボキャブラリーも増やさなければならない。

自分で発する言葉には限界がある。

チープさも漂う。

だとすれば、人から学ぶのが一番効果的。

そんなわけで勉強させてもらった一冊。

書籍の内容は前回のブログで書いたこととほぼ同じ。

そのまま感想を書くと同じネタを2度書くことなる。

それは避けたい。

と考えた時に僕はこの書籍を誰に読ませたいか。

それは二つ。

一つは今、就職活動真っ最中の学生くん。

それも大手の選考に漏れてしまったちょっと落ちこんだ学生。

もう一つは大学2年生の娘。

多分、彷徨っている途中だと思うので、本書を読んでラクになって欲しいと思う。

大手に落ちた就活生はこれから選ぶ先行きに相当不安を抱えているだろう。

そんな時こそ、計画的偶発性理論。

その文字だけだと難しく感じるが、偶然の出会いを大事にしろ!

偶然からきっと自分にとっていいキャリアが生まれる!というもの。

その姿勢があれば、これからの道は確実に明るくなる。

落ち込み過ぎず頑張ってもらいたい。

27日に開催されるディスコさんとの共催イベントにも来て欲しい(笑)。

そして、娘に対して。

正直、会話をしていないので実態は不明。

あくまでも想像の話。

多分、今、自分の夢、将来やりたいことを持っていないと思う。

それがダメなことと感じているんじゃないかと思う。

そんな大学生は僕らが思っている以上に多いはず。

だから、娘に限らず、夢のない自分を否定する若者に読んで欲しい。

夢は叶えるものでもなく、見つけるものでもなく、見つかるもの。

毎日懸命に動いていればきっと何かが生まれてくる。

だから、好奇心や持続性も大事なんだ。

それは僕のキャリアを見てもらえれば、納得しやすい。

偶然が重なって今や会社のトップである。

そんなもんだ(笑)。

書籍の感想をほとんどブッ飛ばしているような感じもするが、

気持ちも楽になるし、勇気も湧く。

おススメです。

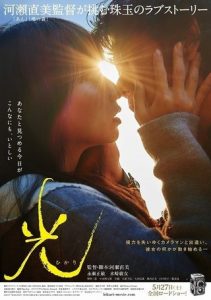

映画コラムニストとして、どう表現していいか、久々に迷う作品。

まあ、自称映画コラムニストだからどんな映評でも責任は取らないんだけれど・・・(笑)。

ポスターには「珠玉のラブストーリー」と書かれているが、

本当にそうなんだろうか。

ラブストーリーに近いけど、僕はそこまで辿り着いていないとも思う。

しかし、それは僕の感性がハンパなく鈍いだけで、

これだけ純愛を描いた作品はないのかもしれない。

その純愛はどこで見出せばいいのか。

夕日を眺めながら発作的に起こるキスシーンなのか、

部屋の窓から射す光と焼ける音なのか、

発する重い言葉なのか、想像力を要する映画。

河瀬監督は僕らに人間としての感受性がどの程度なのか

試しているのではないだろうか。

必要以上に展開される主役のドアップ映像、

それに逆らうような生々しい夕日や砂丘。

実験的要素が強すぎると感じたのは僕だけだろうか。

この映画は最後部の席で観るべき。

最前列だと間違いなく酔ってしまうと思う。

そんな意図はないだろうが、映像とストーリーで頭をクラクラさせる。

それでも映画は美しく純粋で、真っすぐ生きる大切さを教えてくれる。

不安を抱えることが恐怖ではなく希望であること。

堕ちていく先にも確かな未来があること。

映画はそれを悟っているように感じた。

本当かどうかは分からない。

ただ、観客は永瀬正敏くん扮するカメラマンと水崎綾女さん扮する音声ガイドにダブらせてしまう。

この2人の演技は素晴らしい。

同級生の永瀬くんについては今さら言うことはない。

「ションベン・ライダー」なんて懐かしいだけ(笑)。

水崎綾女さんはこの作品で初めて知ったが、

こんな魅力的な女優がまだいるんだと感心してしまった。

あれだけ続くアップの映像もビビることなく、堂々と肌の隅々まで披露していた。

きっとこれから大物になっていく。

もしくはこのままかな・・・(笑)。

こんなふうに映画の感想を書くと褒めているのか、

けなしているのかさっぱり分からないと思う。

基本的には褒めている。

僕は日本映画特有の重さや暗さが好きだ。

TVで観ると眠くなってしまうが、

劇場で観るとヒシヒシと伝わる緊張感が鑑賞後の心地よい疲れを誘う。

スケールの大きさもなければ派手さもないが、

大きなスクリーンでこの類の映画を観ることに意味がある。

どんな意味なんだ?と聞かれると答えには窮してしまうが・・・。

時間のある方は観てください(笑)。

僕はこれまで政治にはほとんど関心がなかった。

厳密にいえば今もあまりない。

しかし、そんな呑気なことを言ってられない立場だし、

最近はいろんな場で政治家の方とご一緒するケースも多い。

今週も勉強会があったし・・・。

岐阜に戻って挨拶をさせてもらう機会があると、

なんて政治家はエラそうなんだと思ってしまう。

名古屋で接するとなんて低姿勢でフレンドリーなんだと思ってしまう。

誤解ないように言っておきます。

ほんのたまたまです。

岐阜を否定し、名古屋を肯定しているわけではありません。

たまたま見た光景に過ぎません(苦笑)。

しかし、少なからず政治家にそんな印象を持っている方も多いだろう。

特に世間一般でいえば、政治家と接する機会なんてほとんどないはず。

マスコミを通じてその行動や発言を知るくらい。

国会議員、それも内閣となれば一層のこと。

過去の僕であれば、本書に手を伸ばすことはなかった。

あくまでも新聞、TVで得られる情報で十分と思っていただろう。

しかし、それではやはり知識としては足りないし、

どんな考え方でどんな生活を過ごしているかもある程度は知っておかねばならない。

本書では安倍首相を中心に麻生副総理らと著者の付き合いが赤裸々につづられている。

ちょっと大袈裟?。

素直な感想はTV局のジャーナリストがプライベートを含め、

政治家とこんな深い付き合いをするのかということ。

もっと仕事と割り切り客観的な立場で情報を入手していると思っていたが、

どっぷり浸かっている。

その分、ここに書かれていることは真実だろうが、

私情も交じってるのではと反対に疑いたくなる。

しかし、本書はそれでいいのだろう。

沢木耕太郎氏が取材対象者と並走するのと一緒で

私的なノンフィクションがあってもいいのだと思う。

感じ取るのは読者次第。

これを読むと確実に安倍寄りになってしまうと思うが・・・。

それも計算しているのかな?(笑)。

僕らが思っている以上に政治家は忙しく、また頭を悩ませている。

くだらないことばかり考え、エラそうな態度ばかりの政治家もいるとは思うが、

日本のあるべき姿を真剣に考えている。

それを感じることができただけでも良かった。

あとの感想は特にないということで・・・。

むむむ・・・。

それほど多くの作品を観ているわけではないが、

降籏作品は寒空や吹雪、荒れた海がよく似合う。

それが時代をグッと引き戻させ昭和を感じさせる。

岡田准一扮する主人公の封印された子供時代は今から25年前、1992年。

バブルが崩壊した頃だが、映像はどう見ても昭和。

舞台が富山ということもあるが昭和50年代と僕なんかは錯覚してしまう。

これは時代錯誤を否定しているのではなく、映像美のなせる業。

名匠木村大作カメラマンはいつもそんな肌に突き刺さるような絵を撮っている。

(あくまでも知ったかぶりです・・・笑)

だからこそ描かれる人間関係の重さや暗い過去がより圧し掛かってくるともいえる。

同じ事件でも東京のカフェだったら、こんな緊張感は演出できなかったに違いない。

映画を観ていない人は何のことか分からないと思うが、

観てもらえば僕が言わんとしていることは理解できるはず(笑)。

こういった映画は案外先行きが予測できるものだが、本作は予測通りにはいかなかった。

それがむしろ良かったし、暗く重たい映画だが、

誰もが幸せに終えることができたのは(観客も)この作品の優れた点だろう。

やっぱり人生はハッピーエンドで終えたいもの。

全ては上手くいかないけど・・・。

この作品は99分と短め。

それ自体は悪くないが、描くべく点が描き切れていないように感じた。

最後の方はあっさりした展開になってしまったのは僕としてはちょっと残念。

もう少し深くえぐっても良かったのだと思う。

これはあくまでも個人的な感想。

しかし、大切な日本映画のジャンルであるのは間違いない。

定期的にこの類の作品が作られ続けることが日本映画の価値が永続するのにも繋がる。

そして、人は常に幸せを追い求め生きていかねばならない。

親は子を想い、子は親を想い、生きなければならない。

そんなことを感じてしまった。

岡田准一はすっかり日本映画の代表的な俳優になってしまったけど、

高倉健のようになっていくのかな(笑)。

次は「関ケ原」か。

きっとこれも観てしまうのだろうな。

僕が好きな書籍のひとつとして「中田英寿 鼓動」がある。

今や日本酒ソムリエになってしまった中田氏(笑)のセリエAへの挑戦を綴ったノンフィクション。

この著者が小松成美氏。

僕がこの「熱狂宣言」を読もうと思ったのは彼女が著者だったのが大きな理由。

正直なところ、本書の主役であるダイヤモンドダイニング松村厚久社長に

それほど興味があるわけではなかった。

読み進めていくうちにどんどん引き込まれていったんだけど・・・。

なぜ松村氏のことを小松氏が描いたのか。

理由は単純明快。

松村氏が「中田英寿 鼓動」に感銘を受けていたから。

なんだ、僕と同じような理由じゃないか・・・。

本を読むのと書いてもらうのでは雲泥の差はあるのだけれど。

若年性パーキンソン病を患いながら経営を続ける松村社長は僕と同級生。

生まれた年は1967年と一年違いだが、同世代を生きてきたのは間違いない。

時代背景や価値観を含め賛同する場面が数多く登場する。

そして、知った経営者の名前も・・・。

世の中的には役立たずが多いと言われる僕らバブル世代もこう見渡してみると

案外、第一線で活躍している人物は多いのではないか。

あくまでも自分にとって都合のいい解釈です(笑)。

松村氏と僕とは世界は違いすぎるが、

ちっぽけな共通点でいえば同級生経営者として過ごしていること。

残念だがそれくらいしかない。

スケールや情熱は比べ物にならない。

ただ僕は本書を読み、刺激を受けるだけの存在。

タイトルにある「熱狂宣言」如く自らの人生を真っ直ぐに生き抜いている。

客観的に観れば恐ろしいくらい。

しかし、身近に彼がいたらいとも簡単に魅了されているだろう。

そして、自分の熱量の小ささを嘆き悲しみ落ち込むだろう。

知り合いじゃなくて良かった(笑)。

大病と戦いながらも大きな夢に向かう姿に感動する読者は多いと思う。

僕もそれを感じながらも、ずっと

「オマエはちゃんと諦めずのやっているのか?毎日燃えているのか?」

と問われているようだった。

著者や松村氏に詰められている錯覚に陥った。

それでいいのだと思う。

こういった生きた姿を知ることは自分に何が不足しているかを知ることでもある。

勉強させてもらいました。

お店も行かなきゃ。

名古屋の店はなくなっちゃったけど・・・。

レビューを見る限り、酷評する声と評価する声とはっきりと分かれる。

こんなに賛否が極端な映画は珍しいのではないか。

しかし、それがむしろ三池作品らしいのかもしれない。

らしいなんて知ったかぶりをしているが、僕が観た三池作品は数える程度。

DVDで観た「十三人の刺客」は衝撃だったけど・・・。

本作のテイストはこれに近い。

ぶった斬りのオンパレードで、一体何人殺せば終わるのだろうとその数を数えたくなるくらい。

実際は数えたくはならないけど(笑)。

しかし、ハンパなく殺陣のシーンが続く。

これはとても上手く作られていると思う。

キムタクの殺陣も十分見応えがある。

素人の僕が言うのはおこがましいが、黒澤作品の殺陣は芸術で、三池作品の殺陣は娯楽。

楽しみ方の違いはあれど、美しさで魅せるのか迫力で見せるのか、

監督の意図するところでなかろうか。

僕は意外と楽しめて140分の長さは感じなかった。

国内での評価はともかく、時代劇が日本のアクション映画として選ばれるべき典型的な作品。

ただ時代劇とは感じ得ないシーンも多かった。

これはワザとそんな演出をしているのかもしれないが、

登場人物のセリフ、言い回しが現代的過ぎる。

ここに江戸時代を感じることはない。

まるで今を生きているようだ。

映画の吹き替え版と思えばいいのか(笑)。

そして、キムタクはキムタク。

役にハマり切ってはいるが、「HERO」の話し方と何ら変わらない。

一緒に思える。

これもワザとそんな演出したのだろうか。

三池作品だから余計に分からない。

全体的な配役は良かったと思う。

今をトキメク役者さんも悪くはなかった。

誰かとはいわない。

違和感を感じたのが、セーラー服(に似ている)姿で金髪の栗山千明さん。

あの格好はどうなんだろう。

そもそも登場する必要もあったのだろうか。

いい女優さんだけにとても勿体ない気がした。

最近はCGで何でもやれちゃうのでどんな激しいシーンも驚かなくなっているが、

人間同士がぶつかり合うアナログチックなシーンはやはり面白い。

きっとここにも巧みにCGが駆使されているのだろうけど。

最後に戸田恵梨香ファンは観てもらいたい。

ちょっとドキッとするね。

前作は20年前に公開された。

僕が観たのはいつだろうか。

多分、16~17年前。TSUTAYAで借りたDVDのはず。

衝撃的な映像だったので所々は記憶しているが、ストーリーはほぼ覚えていない。

ヤバい映画だったと記憶する程度だった。

20年後、同じ監督、同じキャストで公開されたのが本作。

当時の配役のまま歳を取った役者や時代の流れは見事だが、記憶がないので作品としては繋がらない。

映画の中で過去のシーンが時折登場するので、それをパズルのようにあてはめていくしかない。

これからこの作品を観る方は、前作を観ておいた方がいい。

復習というよりは予習(笑)。

楽しみ方は何倍にも広がるだろう。

作品の想定でいえば、ここに登場する人物は僕とほぼ同世代。

若干、年下になるだろう。

言い方は悪いが、どうしようもない連中。

まともな人物は誰一人登場しない。

僕の周りにいたら迷惑だし、友達にもなりたくない。

最近、巻き込まれることが多い僕の生活だが、この類には絶対に巻き込まれたくない。

当たり前だ(笑)。

だからこそ、無責任に楽しめる。

無責任に感情移入ができる。

ほんの少しだけこんな人生も面白いかもと思ってしまう。

絶対に関わりたくはないが・・・(笑)。

最新の映像技術を使っているわけではない。

作風は古い。

しかし、斬新ともいえる。

そのカメラワークやカットの切り替えは強いインパクトを与えてくれる。

だから時々、体が震える。

ベラベラとずっと喋り続けるシーンは多少だれるが緊張感の連続。

まあ、健全な50歳が観るような映画じゃないかもしれないけど・・・。

僕がこの映画を観たのは休日の昼間。

もっと空いているかと思ったら、結構混み合っていた。

それも圧倒的に若い世代。

想像するに前作の頃はR15指定に引っ掛かり、観れない世代。

こういったポップカルチャーな作品はいつも若者を引き付けるのだろうか。

理由は分からないがそんなことを思ってしまった。

そして、どう感じるのだろうか?

こんなオヤジに憧れるのか。

それとも絶対にこんなオヤジになりたくないと思うのか。

これが5月第一弾ブログとはいかがなものか・・・(笑)。

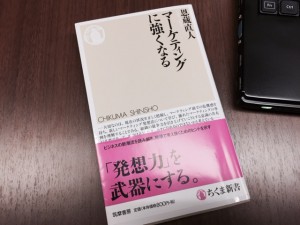

久しぶりにマーケティングの書籍を読んだ。

本来、僕はマーケッター。

ウソです。

マーケティングが好きなだけです・・・(笑)。

しかし、最近はその類よりは経営者論や組織論ばかり。

どんどん頭が硬直化されていく。

メンバーに任せていくことも重要だが、自分自身が発想力を磨き、

次の競争力をつけていくことも大切。

そのためには最新のマーケティング手法も学ばなければならない。

とはいえ、本書はより難解な技術を示しているわけではなく、基本的な技術が多い。

マーケティング1.0から2.0に移り、3.0をどう実践していくか。

製品でもなく、顧客でもなく、より人間中心的なマーケティング。

AIとかIoTと言われれば言われるほど、その重要性は増すのではないか。

ビッグデータも活用しながらも、どう感性や感覚を研ぎ澄ませていくか。

それが求められるのである。

10年前、僕がマーケティングのクラスに通っていた時とは変化している。

講師はその当時からマーティング3.0だったと思うけど。

振り切っていたわけですね(笑)。

今、会社の課題も新規事業をどう起こし推進していくかが大きなテーマだが、

そう易々と生まれるものではない。

本書にも書かれているが、

「組み合わせ」「絞り込み」「拡大」「縮小」「並び替え」するだけでも、

満たされていないニーズにリーチすることは可能。

そこばかりに頼るのは危険だが、もっと深堀をしていく必要もありそうだ。

イノベーションも重要だが、マーケティングの知恵や発想がより求められる。

確かにその通りだな・・・。

横浜スタジアムにしても従来の競合の捉え方を変化させ、観客動員数を増やしている。

競争相手を平日は居酒屋やカラオケ店、休日はテーマパークにすることで発想を切り替えていく。

野球の楽しみ方も変わったようだ。

ドラゴンズも真似るべきかも・・・(笑)

ちょっと今期は自分でもこのマーケティングの分野にこだわって仕事をしたいと思う。

街に出ていろんな人と酒を酌み交わすもの需要なマーケティングだけど・・・。

映画であるのは間違いない。

しかし、時折、ドキュメンタリーを観ている錯覚に陥る。

それは実話を基に製作された作品というのが大きな理由だが、

冒頭の美しい蝶(ひょっとして蛾?)が舞うシーンからグイグイと引き込まれていった。

僕は映画のちょうどいい長さは120分だと思っている。

90分だとちょっと物足りない。

2時間を超えると集中力が切れだれてくる。

これは観る側のスキルのなさ?かもしれないが、そう思う。

本作は119分なので、映画の長さとしては理想的。

しかし、個人的に感じたのはもう少し長くして描くべきシーンを描いたほうがよかった。

もしくは余分なシーンを省いてまとめてもよかった。

あくまでも主観でしかないが、そんなふうに感じてしまった。

どこのシーンかは忘れてしまったけど(笑)。

こんな書き方をすると作品を否定しているように思えるが、

今年観た洋画の中では今のところベストな映画。

泣かせどころの演出にまんまとはまり、ウルウルとしてしまった。

絶対、こんな展開だなと冷静に判断しても引きずりこまれてしまう。

そして、よかった、よかったと安心して喜んでしまう自分がいる。

観る者の心を優しくしシアワセにさせる映画。

この作品のキーマンはニコール・キッドマン扮する養母だという人は多い。

確かにその寛容性は日本人には考えにくい。

親としてそんな関わり方もあるのかと関心させられる。

あんなセリフはとても常人では言えない。

(このブログはネタバレをしないように慎重に書いています。

場合によっては意味不明と思われる表現があるとは思いますが、

それは読者のためとご理解下さい(笑)。)

しかし、それが人を育て、人を傷つける。

主役であるサルーは間違いなく何万人に一人の幸せ者だろう。

だからこそ、悩み苦しみ、自分なりの解を見出していく。

僕や自分の周りではとても想像できない。

インドでは今でも年間8万人が行方不明になる当たり前の話らしいけど・・・。

それにしても主役サルーの子供時代を演じるサニー・パワール君は素晴らしすぎる。

演技をしているのか、ありのままの姿なのかわからないくらい本物だ。

これからどんな大人になっていくのだろう。

やっぱり髭もじゃになるのかな・・・。

最後の最後までこの作品のタイトルの意味が分からなかった。

これは映画を観た人の共通な疑問。

そして、最後の最後に初めて理解する。

あ~、なるほどね・・・。

理由を知りたい方は是非、劇場へ(笑)。