大切なのは順番を守ること。

映画が進む中で僕はひしひしと感じていた。

その順番とは何か。

親は子供より先に死んではいけない。

父親より母親が先に死んではいけない。

それは親に立場になっても同じ。

大人になっても順番を守らなければならない。

僕は母親よりは先に死んではいけない。

子供は僕より先に死んではいけない。

悲しみは悲しみに違いないが、順番が守られればそれは感謝にも変わる。

順番が違えば悲しみは一層増すことになる。

本作を観ながら、そんなことを感じていた。

それはこの作品が訴えたいことではないはず。

亡くなった者も生身がないだけで存在が亡くなっているわけではない。

娘役の美紀が意地を張るように亡くなった者でも常に家にはいる。

その健気な姿に感動しながらも、親としての意味を問う。

と訳の分からないことばかり言っているが、

平凡な生活がいかに幸せかを感じさせてくれる映画。

観るべき1本。

山田孝之演じる父親が男手ひとつで娘を育てていく物語だが、特別なことはない。

周囲の協力があるものの至って普通のサラリーマン。

フレックスタイムを利用しながら、上司の気遣いを気にしながら娘と共に過ごす。

彼はスーパーマンじゃない。

時に弱気になり、自分の未熟さに反省しながらも懸命に向き合っていく。

娘は父の苦労を痛いほど感じ、あり得ないほど物わかりがいい。

それが却って辛くなる。

父も観る者も・・・。

見方を変えれば、立場が変われば不幸な物語になる。

途中で投げ出す方が全うといえるだろう。

それを支えるものは何か。

山田孝之演じる父親はスーパーマンではなく普通のサラリーマン。

それが僕を熱くする。

同時に僕の家族に感謝する。

守られた順番に感謝する。

やはり順番を守ることが子供を育てる、家庭を維持する上で重要なのだ。

何度も何度もウルウルしながら出来損ないの自分を反省し、健康な嫁さんに感謝する。

これじゃあ、映画のことはさっぱり分からないね。

まあ、映画コラムニスト的には正しいけど・・・。

愛しい作品になった。

そして、新しい発見も・・・。

知らなかったステキな役者さんを知ることに。

まずはゲロ先生役の伊藤沙莉。

娘役の白鳥玉季。

年齢ごとに娘は3人が演じている。

この3人とも素晴らしかったが、小学1年生を演じていた白鳥玉季の表情は最高。

これから間違いなく引っ張りだこだろう。

他にも役者陣にエールを送りたいが、前段が長すぎたのでブログはここまで。

家族の大切さを感じる作品だった。

冨山氏の「コロナショック・サバイバル」に続く作品。

やはりなかなかの商売上手。前作を読んだ者はつい手に取ってしまうだろう。

これも著者の戦略なのかな(笑)。

本書ではコロナショック以降の日本の企業の歩むべき道を示している。

以前よりDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性はあちこちで言われていた。

僕は言葉として理解していても自社にとっての必要性は掴めずにいた。

重要なのも分かるし、取り組まないと取り残される危機感も持っている。

しかし、どこから手を付けていけばいいのかピンとこない。

僕のようなボンクラ経営者は意外と多いのではないだろうか。

もしくはそれにも気づいていない超ボンクラ経営者もいるだろう。

決して非難しているわけではないですよ。

適切な表現が見つからないだけです(笑)。

DXの前に進めなければならないのが、CX(コーポレート・トランスフォーメーション)。

冨山氏は相変わらず日本企業に厳しく、「日本的経営モデル」から決別せよと強調される。

今までの成功体験は完全に過去の遺産であり、それにしがみついていては手遅れになると。

未だに過去の手法から脱しきれない企業は想像以上に多い。

僕は経営を任され10年が経過するわけだが、それももう古い。

自分としては新しいやり方で取り組んできたつもりだが、それも今となっては旧日本式。

世の中のスピードはもっと速いということだ。

冨山氏はスピード感ある変革を求めている。

それを評論家ではなく、多くの企業を立て直した実務家の言葉であるから説得力もある。

本書を読み終えた時に僕はもうヘロヘロ状態になっていた。

これまで僕が大切な価値観としていたあうんの呼吸も新卒純粋培養も定着率の良さも完全否定に近い。

もう僕の考え方はこれからの時代には通用しないわけね。

トホホ・・・。

これを嘆いていても仕方がない。

僕は良くも悪くもあまりこだわりないタイプ。

自分の価値観も少しずつ変化している。

急カーブを描くことは簡単ではないが、がんじがらめに縛られているわけでもない。

いい意味で柔軟。

ポリシーがないともいう(笑)。

そんなフラットな思考の方がいいかどうかは分からないが、

いずれにせよ過去の成功体験はリセットすべき。

上手くいっていた事業も永遠に続くわけではない。

それはより痛感するわけだが、これを全体でどう共有できるか。

まだまだ今までのやり方に拘っている者もいるだろうし。

本書でも「両利きの経営」の必要性を触れられていた。

積読状態から早く解放しないと・・・。

冨山氏は中小企業の数が多すぎるという。

僕は歴史ある企業を応援し、その魅力について語る側だが、伝え方はそろそろ変えるべきだろう。

淘汰されるべき企業と勝ち残るべき企業が明確になる。

歴史があるからいいとは言い切れない。

退出を願う場もあり、それも含め応援しなければいけない。

名大社は勝ち残る中小企業でなきゃいけないけどね。

冨山氏には直接話を伺いたい面もあるが、ボロカスに叩かれそうなので遠慮したい面もある。

それもトランスフォーメーションなんだろうな。

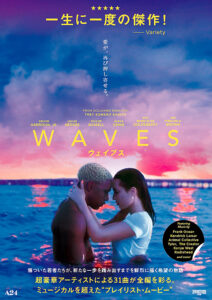

ポスターに書いてある「一生に一度の傑作」。

このコピーはちょっと大袈裟だな(笑)。

それに惹かれたわけではないが、たまには海外の青春映画も観てみるべき。

ジャンルは“プレイリスト・ムービー”と呼ぶらしい。

この言葉は初めて知った。

ミュージカルでもなく音楽とストーリーを繋ぎ合わせ、そこに独特の色彩を絡み合わせていく。

映画コラムニストとしては失格だが、それがどうやら“プレイリスト・ムービー”。

まだまだ勉強が足りませね。

映画を観る前はそんなことも知らずに、かなりオリジナリティのある映画だと感じていた程度。

今後、このジャンルも増えていくのだろうか。

それについてはさっぱり分からない(笑)。

ストーリーは至ってシンプル。

ネタバレしない程度に言っておけば、ある事件を基に家族崩壊から模索していくドラマ。

“プレイリスト・ムービー”としては初めてだが、よくあるパターンのストーリー。

それが音楽と映像美と特徴的なカットによって、

よくあるパターンではなくなり、不思議と映画にのめり込んでいく。

同時に感情移入し、登場する息子、娘の気持ちに大いに共感していく。

家族崩壊といえば、今公開されている長澤まさみ主演の「MOTHER」も同様。

僕は観る勇気がなく観ていないが

(あまり嫌な気分になりたくないので・・・)

子供が殺人事件を起こす点では共通する。

大きな違いは家庭や子供に無関心な親なのか、熱心すぎる親なのかの違い。

本作の事件を起こす息子の葛藤はよく理解できる。

親の期待を裏切ってはいけないというプレッシャーに押し潰され最悪な結果を招く。

方や真逆。

(観ていないので、真意は不明だが・・・)

結局は親の影響力が子供の今後を左右する。

今、担当している大学の授業で、学生の声を聴くと痛切にそれを感じたりもする。

オヤカク、ちょっと強すぎね?

話は逸れたが、日本でも海外でも振り回されるのは子供で、

結果的に親は子供の行動で自分の影響力の浅はかさに気づく。

人種、文化は違えど、これは万国共通なのか。

と本作の主旨とは異なるだろうが、そんなことを感じた。

であれば、勇気を持って「MOTHER」を観るべきだろうが、今のところ足は向かない。

決定的な違いはその先に希望があるかどうか。

少なくとも本作は希望がみえる。

明るいこの先を予感させる。

家族崩壊の現実にも真剣に向き合い絆を深める行動を起こす。

大きな違い。

そんな表現をしていると社会派ドラマと錯覚するが、これは青春映画。

なんたって“プレイリスト・ムービー”だから。

僕はなぜかこの映画を観ながら、大学時代に観た「ファンタンゴ」を思い出した。

大人になる境目だったのかな。

と理解不能なコメントでブログを終える。

時間のある人は新たなジャンルも体験してもらいたい。

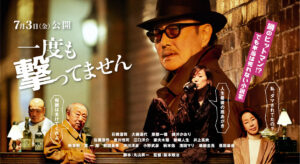

この作品をどう捉えるかは非常に難しいと思う。

阪本順治監督、石橋蓮司主演の段階で観ることを決めたが、

その評価は決して高くない。

むしろ期待外れ的な感想が多かった。

そんなコメントは映画コラムニストでも惑わせる。

ここ最近は映画館に通う回数も減り、

観るべき映画が限られた状況では無駄な時間を過ごせない。

だから戸惑ったのだが、それは映画の関係者に一蹴されそう。

「お前は分かっていない」と低い声で睨まれそう。

まるでハードボイルドの世界のように・・・。

どうだろう、今、この令和の時代にハードボイルドは存在するだろうか。

昭和の遺産でしかないのか。

昭和の時代は当たり前にタバコを吸い、ウイスキーをストレートで飲み、

静かに語り合い、時には激しく踊り合い、気がつくと朝を迎えていた。

それは40代であっても、50代であっても・・・。

それが今はどうだろう。

僕はタバコは吸わないし、ウイスキーのストレートは稀にしか飲まないし、

12時前には自宅に戻り寝る。

実に真っ当な生活。

見方を変えれば、実につまらない生活。

映画で主役を張る70代の役者連中から、

今のオヤジや若者にダメだしを食らっているような錯覚に陥る。

そんな作品。

それを糞マジメに説教するのではなく、悪ふざけでたしなめる感じ。

この時点で何を言っているのか、どんな映画なのか全く理解できないだろうが、

僕は映画の魅力に引き込まれながら、

カッコつけるあまりカッコよくない爺さん達をカッコよく思うのだ。

それは脇を固める豪華な役者陣が静かに物語っている。

僕は作品を観るまで誰が出演しているか知らなかったが、いやいや本当に豪華。

ミリオン座で上映するような作品じゃない(笑)。

佐藤浩市、江口洋介、妻夫木聡、井上真央、柄本明親子。他にも・・・。

親子といえば佐藤浩市も親子で出演。

それも上司部下の関係で・・・。

息子でなければ佐藤浩市にあんな失礼な態度は取れないだろう。

そのあたりを確認するだけでも映画を観る価値はある。

映画業界も進化を続けている。

最新のテクノロジーを駆使してとんでもない世界を当たり前のように描いていく。

それも間違いなく映画の魅力。

同時に昭和の時代に持っていた大事なものが失われていく感覚も。

オマージュなのか、アンチテーゼなのか、本当にただの悪あがきなのか。

真意は不明だが、この感覚を大切にしたいと思ったのは僕だけだろうか。

本書を購入したのは10年前。

社長就任間もない頃に読んだはず。

しかし、僕の脳ミソの容量が小さいせいか、内容についてはほとんど覚えていない。

会社の本棚に眠っていたが、もう一度読もうと思って持ち帰った。

それがGW前。

GW中に読む予定が課題図書やオススメ図書が押し寄せ余裕なく、

読み終えたのがつい最近。

自分の本を読むスピードの遅さにほとほと呆れてしまう。

僕の書斎にはどんどん積読されていくばかりだし。

大学の授業で積極的に読書を勧めても、あまり説得力がないかも・・・。

著者は渋沢栄一氏。

最近になってグーンと知名度が上がった。

やはり一万円札の顔になるのは大きい。

20年振りの紙幣刷新。

なぜか僕の一万円札のイメージは未だに聖徳太子。

それだけインパクトが強かったのか、ほとんど手にしない一万円札を大切に持っていたからか・・・。

いまでもさほど変わらないけどね(笑)。

本書が書かれたのが大正5年。

今から105年も前。

第一次世界大戦の最中。

しかし、読んでみても全く時代を感じない。

もちろん少し前の明治に触れたり、時代的な価値の違いはあるが、

物事の本質は何ら変わらない。

それは元となるのが「論語」だから当然だが、経営哲学はこの2000年代でも変わることはない。

長い歴史をみれば、今のこの瞬間の状況が異常なのかも。

歴史的事実を学ぶことも重要だが、

その時々に何を語られていたのかを知るのはもっと重要なのかもしれない。

渋沢氏は「現代の青年が、今、もっとも切実に必要としているのは人格を磨くことだ」

と本書で語っている。

最近も同じようなタイトルの書籍があった。

100年以上、時代時代の狭間で言われることなのか、100年間ずっと言われることなのか。

いずれにせよ人格が未熟なのは間違いがなさそうだ。

多分、100年後も違う哲学者が同じことを話すのだろう。

歴史は繰り返す、失敗も繰り返す。

どれだけ技術が進歩しても、サービスが向上しても人の本質は変わらないわけね。

算盤の在り方も極端すぎてはダメ。

私心を捨て、いかに臨むか。

求められることは変わらない。

新刊本を読むのもいいが、たまには本質を突く名著も読まねばなりませんね。

また、10年後かな・・・。

本書の帯に踊らされたわけではない(笑)。

確かに響くコピーだけどね。

たまたま聞いていたグロービスのVoicyでおススメしていたので手に取った。

最近は車を運転する機会が増え、運転中は日経トップリーダーのCDやいくつかのVoicyを聞いたりする。

電車とは違い読書ができない辛さがあったが、使い方次第で車でも学ぶことはできる。

あまり運転は好きじゃないけど。

また、道路も混んできてるしね(笑)。

ベストセラーにあまり振り回されることはなかったが、たまにはそんな本を読むのもいい。

売れるには売れる理由があるのだから・・・。

本書もまさに売れるべくして売れた。

いかに自分たちが先入観に捕らわれ、偏ったモノの見方をしているかを痛感する。

それは日本人としての目線もあるし、先進国としての立場もあるし、

これまで与え続けられたニュースを鵜呑みにしてるケースもある。

きっと今のコロナウイルスの件も発信される情報に右往左往し、

本来観るべきデータを見落としていることも多いだろう。

だから僕はあまり情報を過度に入れないようにはしているが・・・。

ちょっと違うかな(笑)。

山中教授のコロナ感染における日本の捉え方は参考になったけど。

著者はスウェーデン人で母国を中心に物の見方を表現しているが、これは全世界にいえること。

それぞれの国で偏った捉え方がなされている。

それが安心材料になっている人も多いとは思うけど。

僕はさすがにチンパンジーには負けなかったが、

さほど変わらないとすれば、事実に基づいた世界を理解すべき。

あまり目の前ばかり見ててもいけません(笑)。

本書ではいろんなデータを取り上げ、質問を投げかけている。

ネタバレ的にひとつだけ紹介すると、

いくらかでも電気を使える人は世界にどれくらいいるでしょう?

A.20% B.50% C.80%

なんと日本の正解率は15%とかなり低い。

答えは80%になるわけだが、僕らは発展途上国の電気も水道も通っていない世界をイメージしてしまう。

そうでもない?

これも思い込み?

本書には10個の思い込みについて、著者の経験を踏まえ著されている。

著者も反省を繰り返し、ここまでたどり着いたともいえる。

僕らはどうしてもネガティブなニュースに引っ張られがちだ。

世界についても明るい話題よりも暗い話題の方が目立つ。

それに左右されることなく、より客観的に情報を読み取ることが大切。

それは身近なことでもそう。

降りかかる多くのことに一喜一憂せず、過ごしていきたいよね。

約3か月ぶりに映画館に足を運んだ。

ようやく本来の映画コラムニストの仕事もできるわけだ。

お邪魔したのは会社近くのミリオン座。

映画館は再開したとはいえ上映本数も少なく、話題作の上映もまだまだ。

それはミリオン座に限らず、ミッドランドスクエアシネマも中川コロナも同じ。

席数も半分程度に絞られて、着席不可のマークが・・・。

観客数も少ない。

まだまだ映画館も厳しい状況が窺える。

敢えてお客さんを呼んでいないような気もする。

それはそれでちょっと寂しい。

しばらくすれば新作も公開されるだろうが、早く通常状態に戻ってもらいたい。

映画評論仲間とも飲みながら熱く語りたいし・・・。

と久々に映画館にお邪魔した際の感想。

そんな中で観た本作。

数少ない新作。

もっと多くの作品が公開されていたらリストから漏れたかもしれないが、これもご縁。

アメリカでは誰でも知っている英雄の物語。

僕が知らなかったのは歴史の勉強不足。

ドル紙幣に採用される奴隷解放運動家ハリエット・タブマンの激動の人生を描く。

僕がふと湧いた疑問。

そんな人物ならとっくの昔に映画化されていていそうだが、

そんな簡単な問題じゃないのかな。

黒人の奴隷問題を描くのは今の時代でもハードルが高いのか。

そんなわけないよね・・・。

演じる役者の問題か?

主演のシンシア・エリボを観た時に、僕はウーピー・ゴールドバーグを思い出した・・・。

今は何をされているのかな?

と本作とは関係ないことばかり書いている。

そろそろ映画の評論に入らないと・・・。

ある意味、女性ヒーローの話。

壮絶な人生を歩み、生死を掛けた行動を起こしている。

きっとすべてが実話。

常軌を逸している。

そこに感情移入し感動を生むのは間違いない。

アカデミー主演女優賞の候補になるのも頷ける。

彼女の歌も素晴らしい。

それは事実。

作品として評価も高いだろう。

だが、何かが違う。

ちょっとした違和感であり、緊張感の欠如。

この類の作品に求められるピリピリ感が足りない気がしてならない。

社会派ドラマなのか、ヒーローを描く娯楽作品なのか観る者を迷わせる。

そこが映画コラムニストとして、何かが違うと思った点だろう。

僕の感性のなさかもしれないけど・・・。

描かれている時代は1850年代。

日本では江戸時代末期。

断然時代はアメリカが進んではいるが、この時代はどこの国も大きく変わるタイミング。

たった150~160年前。

さほど昔ではない。

しかし、その歴史があるからこそ、トランプ政権も安倍政権も成り立っている。

それはどうでもいいか。

政治的意図があるわけじゃないし・・・。

いつも手厳しい冨山さんだが、商売は予想以上に上手いのかもしれない。

もちろん日本を代表する経営者の一人だし・・・。

こんな書籍を瞬く間に書き上げ、印刷、物流工程を省き、

kindleを含め電子書籍で販売してしまう。

粗利益率からすれば相当なもの。

この分野の印税の仕組みは知らないが、いいビジネスになっているのは間違いない。

と、邪な見方をしている僕は間違っているだろうか。

それは非難しているのではなく、そのすばやい動きを素直に尊敬しているのだけど。

これくらいのスピード感を持って臨まないと生き残れないと間接的に言っているのか。

そんなふうに受け止めておこう。

1年後にはもう古い本として取り扱われるのかもしれないし。

中古市場で価格が落ちるのを防ぐのも作戦のうちかな。

多分、どうでもいい読みだな(笑)。

本書で冨山氏が多用するのが「基礎疾患」というワード。

本来は病気のリスクに対して言われる言葉だが、

ここでは「財務と事業と組織の構造疾患」のことをいう。

これを治さないと「勝ち組」にはなれない。

今回のコロナであからさまになったが、これが企業としての肝。

失礼な話、レナウンなど最近倒産した企業は基礎疾患があったということ。

ニュースにも出ていたMJGなんて酷い状態だしね。

コロナショックはたまたま発生した事象に過ぎず、

どんな企業でも遅かれ早かれ見直すべきこと。

財務、事業、組織について常に健康状態を作らねばならない。

健康な体を維持するために不摂生をしないという単純な話ではなく、

新陳代謝力を高める努力をし続けること。

まさにトランスフォーメーション。

僕なんて単細胞な人間なので、

リーマンショックを乗り越えたから大丈夫と思ってしまうが、その考えでは甘い。

繰り返す時代の中で、根本的な精神的な強さは変わらないが、求められるスキルは変わっていく。

そう考えると、この環境下で推進する「名大社モデル」は決して間違っていない。

これを推し進めることがアフターコロナの世界にも繋がる。

しんどい思いや経験をしたいと次のステップには進まない。

松下幸之助さんの「好況よし、不況なおよし」をいい意味で解釈し取り組まねばならない。

冨山氏は『修羅場の「べからず」集』として、8つのすべきでない行為を表現。

ここでは紹介しないが、僕の胸に突き刺さる痛い言葉が並べられている。

もっとドライにならなきゃいかんのだね。

非常事態宣言が解除され、普段の生活に戻りつつあるこれからが企業として勝負の時期。

基礎疾患に陥らないように自分も他人も甘やかすことなく接していきたい。

「ネット興亡期」トークLIVEを視聴した後、すぐ本書を手に取った。

本書の主役である宇野康秀氏は僕が憧れる経営者の一人。

尊敬するというより憧れるという言葉の方が適切だろう。

僕が30歳を過ぎたころ、業界内でインテリジェンスという会社が評判になっていた。

東京の方はもう少し早いだろうね(笑)。

当時、経済誌や業界紙を漁りながら、この会社のことを探っていた。

経営者である宇野氏は頻繁に登場し、その取り組みを語っていた。

颯爽とスーツを着こなし、見ての通りのイケメン。

名古屋の平凡な営業マンとの差を感じながら、大きな刺激を受けていた。

それでも僕は会社ではデキる営業で、生意気にも会社のスピードの遅さに不満を感じていた。

真剣にインテリジェンスに転職しようとも考えていた。

当時、副社長だった鎌田さんから結局、合否の返事はもらっていないんだけど(笑)。

その後、いろんな展開があり、ネット事業の責任者を任されたり、

あらゆる事業に絡まされ、紆余曲折を経て今の立場になったわけだが、

僕にとってはカッコいいと思う経営者だった。

ただ最近はあまり気にすることなく、今に至り、この番組で久しぶりに拝見することになった。

活躍は間接的に知っているものの、どん底から抜け出し、現在に至る背景は知らない。

そのあたりの壮絶さを理解したいと思い、本書を読んだ。

どんな優秀な人でも、悩み苦しみ、絶望を味わい、抜け殻のようになり、

酒で誤魔化す日を送る。

最終的にそこから抜け出す力があるかどうかで、

そのマイナス面はすべて過去の話で落ち着くわけだが、その過程は想像を超える。

1億、2億で悩む僕なんて人間が小さすぎると思わざるを得ない。

最後に見せる涙は嬉し涙か、悔し涙か。

その涙で、その人の価値が理解できたり・・・。

果たして僕はどっちの涙を流すのだろう。

一見クールそうに見える宇野氏だが、実際はかなり人間っぽいところがあるようだ。

本書の中で、サイバーエージェントの藤田社長は宇野氏をこんな風に評している。

「生半可でない粘り強さ、持続的な構想力、冷めない情熱。

起業家の総合力をチャートにするとすべてがマックス。

弱点は優しすぎるところ」

本書で初めて知ったが、宇野氏の実兄も優しすぎる性格ゆえ、最後は自ら命を絶った。

人にとって優しさは重要だが、最後の最後には斬り捨てるべきものなのかもしれない。

本書の主旨とは異なるが、そんなことも感じた。

宇野氏の生き方はハードワークそのもの。

寝る時間を惜しみ仕事をした若い時代が今を支えている面もあるだろう。

多分、今もその気持ちはきっとどこかにあるのだろうが、

それを言い切れない点は辛いところかな(笑)。

欲を言えば、本書ではもっと宇野氏を掘り下げて欲しかった。

そこまで自己開示を許さなかったのかもしれないが、

ここ最近の活躍ももっと知りたかった。

一度でいいから直接お会いする機会があると嬉しい。

僕のかすかな記憶では大学時代にお会いしてるのかもしれないけど・・・。

西川りゅうじんさんだったかもしれないな(笑)。

改めて背負うことの重圧に涙しそうになった。

もっと多くの経営者の経験を学ぶべきだね。

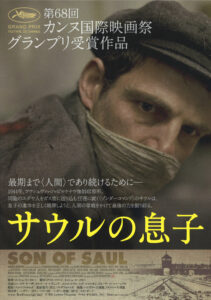

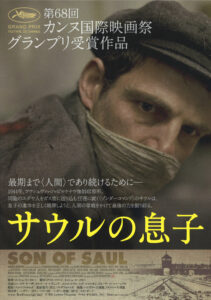

映画評論仲間の薮さんが、

(そんな仲間があるのか・・・)

GW中に鑑賞し絶賛していた。

何、この映画?

映画コラムニストとしては失格なのか、全然知らなかった。

調べてみると2016年のキネマ旬報では洋画部門で6位。

かなり評価の高い作品。

毎年、購入しているキネマ旬報をすっかり見落としていた。

はっきりいってそれくらい地味。

しかし、2015年カンヌ国際映画祭ではグランプリ、

アカデミー賞で外国映画賞を獲得した優秀作。

それに惑わされるわけではないが、

映画コラムニストとして未熟さを実感せざるを得ない。

それは仕方ない。

僕は日本映画メインの映画コラムニストだから・・・笑。

本作はハンガリー映画。

ハンガリー映画は2年前に観た「心と体と」しか知らない。

ハンガリーの男は何だか屈折している。

醸し出す重い表情も・・・。

それが魅力だったりするのかな。

と、どうでもいいことを書くと関係者や作品のファンから叱られそうだ。

本作はどこまでも息苦しく辛い。

近い世界でも、先日、読んだ「夜と霧」は希望があった。

その文章から想像する世界にはまだ明日を感じた。

同じアウシュビッツ収容所を描いてはいるが、

自らイメージできる世界と映像がありイメージできない世界。

書籍と映画の違いはあるが、やはり向かう先が違う。

イメージは僕らを裏切らない。

かすかな希望と救いようのない絶望。

イメージ通りになってしまう。

悲しいがそれが現実。

見方を変えれば、それは作り手の勝利か。

戦争の悲惨さを描こうと思えば、視聴者をその気にさせるのは大切。

しかし、そのまま飲み込ませてしまうのはいかがなものか。

真実を伝えることが目的だが、真実は人を大いに傷つける。

その傷つけ方も巧みだ。

ワンカットは長く、常にカメラは背後から回る。

時に演出かドキュメンタリーか迷わせる。

リアルの場にカメラが潜入してるかのように。

カメラは常にサウルにフォーカスするため、それ以外はボカシてしか映らない。

それが凄まじく恐ろしい。

ボカされているからまだ見れる。

そうでなけれ目を背けざるを得ない。

そんな映像が続くわけだが、僕は映画に吸い込まれサウルに同化していく。

息子の埋葬のために自分勝手に動く姿は同じ囚人としては許されるものではない。

それでも観る者は何とかしてやりたいと思ってしまう。

それだけ絶望的な世界の中で、小さなこだわりを貫く姿に気持ちを奪われる。

やめておけ、やめておけ、と心で叫びながらもサウルの行動を応援する。

しかし・・・。

この世界はアウシュビッツ収容所では日常。

異常な世界が日常になる。

その日常は人を非日常へと誘う。

それを感じさせる映画。

知っておくべき世界だが、かなり辛い。