サブタイトルに「最強組織をつくる究極の飲み会」と書かれている。

これは読まねばならないと手に取った一冊(笑)。

偉そうな言い方だが、僕が常に思っていることが著されている。

特別なことは書かれてはいない。

飲み会をすれば、いい会社になるとか、業績が上がるわけではないが、

お互いが信頼関係を築き、会社としての一体感を創り上げるのは間違いないようだ。

ただ常に思っていることを常に実践しているとは限らない。

稲盛氏のコンパほど僕は徹底しているわけではない。

会社全体の飲み会も、少人数の飲み会も、サシ飲みも大切にしている。

しかし、あるテーマを持って激論を交わしているかと言われるとそこまではしていない。

仕事中心の飲み会もあれば、そうでないことも多い。

くだらない話で終わってしまうこともあれば、ほとんど記憶にないことも多い。

メンバーからすれば、ただの酔っ払いだと思われていることも多いと思うし、

羽目を外しすぎ迷惑を掛けることもしばしば。

トップとして愚かな場面を露呈してしまうケースもあるが、本書を読む限り、それも悪くない。

そんな姿が最強組織を作る的なことが書かれているので(勝手な解釈?)、

あながちやってることは間違いではないのだろう。

あくまでも前向きに捉えています(笑)。

しかし、最近は自分の中で遠慮していると思うこともあったり・・・。

若いメンバーが増えたので、何でもかんでも言いたいことを言っているかと言えば、

言葉を選んでいるような気もする。

それは成長かもしれないが、後退かもしれない。

自ら年齢を重ねてきたことに対しての余計な気の使い方が出てきたのかもしれない。

本書を読んで反省した。

今後、そんな遠慮はしない。どんどん好き勝手に飲みながら、話させてもらう。

「もう充分でしょ?」と言われるのも覚悟はしているが、いや、まだまだだ。

「もう勘弁してください。」と言われるまで突撃する方がいい。

ありがたいことに僕が誘うと断るメンバーはいない。

立場がそうさせているだけかもしれないが、今のところ、みんな喜んで着いてくる。

(演技が上手いのかな・・・笑)

そうであるうちはできるだけ数多く、会社のメンバーと席を共にしたい。

そこで真面目な話からどうしようもない話までしていきたい。

稲盛氏の意味づけされる「コンパ」は僕の実施している飲み会とは違うかもしれない。

そのレベルに達していないのかもしれない。

そこは「山田流コンパ」として酒を酌み交わしていくだけ。

そんな偉そうものではないのだけれど、本書を読んでかなり安心したのも事実。

ホッとしました(笑)。

さて、僕は盛和塾に入るべきだろうか・・・。

一年すれば50歳という年齢のせいもあるのだろうか。

涙腺が緩んでしまって、仕方ない(苦笑)。

しっとりと涙してしまった。

本来、泣くシーンではないかもしれない。

樹木希林さん演ずる徳江さんが「楽しかった~。」としみじみ言うセリフに思わず涙してしまった。

過激な演出があるわけではない。

映画を盛り上げるようなイヤらしいシーンは省かれている。

(エッチなシーンのことではありません)

無理やり感動させようとか、涙を流させようというシーンが省かれ、

かなり抑えた演出になっていると思う。

それがこの映画の魅力ではないだろうか。

河瀬直美監督は玄人好みの監督だろう。

国内の評価よりも海外での評価の方が高く、商業的にはイマイチ。

日本映画ファンでの知名度はあったとしても、一般的には知られた存在とは言い難い。

中日ドラゴンズでいえば藤井みたいなものだ。

(この例えはかなり出来が悪いな・・・笑)

僕はカンヌ映画祭の新人賞を受賞した「萌の朱雀」さえ観ていないと思う。

ほとんど記憶がない。

なんとも情けないが、気持ちがあまり乗らなかったのが理由。

しかし、本作品はファーストシーンからグッと引き寄せられた。

美しい桜も印象的。

控え目な登場人物が控え目な演技をしながら、物語は淡々と進む。

粒あんを作る場面は、その香りがこちらまで届きそうなくらい湯気も立ち込めていた。

長瀬氏は相当練習しただろうと思われる生地作り。

その一つ一つのシーンが美しく描かれていた。

そして、何よりも良かったのが樹木希林さんの演技。

その姿に感動した人も多いだろう。

映画のカギとなる噂が噂を呼ぶシーンはひとつもない。

それが原因かと思わせるだけ。

しかし、そこに恐ろしさである。

それはこの映画の恐ろしさというよりも日常の恐ろしさ。

社会的な問題はあるにせよ、何気ない一言が相手を傷つけ、二度と立ち直れない状況へと追い込む。

この映画に限らず、平凡な毎日の中で自分たちが意識をしなければならないことでもある。

それを気づかせてくれる日本映画は娯楽性だけでない社会的意義がある。

(あれっ、変なこと言おうとしてるのか・・・)

満足感に浸っているが、僕はこの映画にお金を払っていない。

TV局の方に招待券を頂いたのだ。本作はメ~テレが製作に関わっている。

ローカル局が映画の製作するのは珍しいと思うが、こういった作品を提供するなんて素敵じゃないか。

改めて、ありがとうございました。

つい3か月前にクリントイーストウッド監督の「アメリカン・スナイパー」を観たばかり。

とても同じ監督が撮っているとは思えない。

これだけジャンルも雰囲気も異なる映画が撮れるものだと感心してしまう。

映画監督としての才能にはつくづく脱帽。

瞬間的に自身を登場させるコミカルさも持ち合わせているし・・・。

同じく自分が登場するクエンティン・タランティーノ監督はここまでできないだろう。

比較対象が違うか・・・(笑)。

本作は2015年度のキネマ旬報洋画ベストテンの1位の作品。

僕はいつ名古屋で公開されていたのかさえ知らない。

全く知識を持ち合わせていなかった。

公開は「アメリカン・スナイパー」の前だが、僕はDVDでつい最近観ただけ。

一方は重く考えさせる作品。もう一方は単純に楽しめる娯楽作品。

気持ち的にはこちらの方が気楽に観ることができる。

しかし、軽いわけではない。栄光と挫折の人間模様も鋭く描いている。

とはいっても、忠実な時代背景、よく耳にした曲、、そして軽快な音楽シーンを楽しむことができる。

この作品が映画館で観るべきだったと少し後悔してしまった。

もっと映画にのめり込み楽しめたと思う。

エンターテイメントの世界もこの監督はとても上手いと思う。

もっとこの手の作品を作ってもいいのかも・・・。

歳を重ねる度に更にいい作品を作っていく監督は彼くらいじゃないだろうか。

エラそうな発言で申し訳ないですが・・・(笑)。

そして、今回久しぶりにクリストファー・ウォーケン氏を観た。

随分と歳を取ったように感じるが、当たり前か・・・。

強烈なインパクトだった「ディアハンター」は今から35年以上前の作品。

やはりちょっと怪しげな役がよく似合う(笑)。

本作の中で知っている役者さんは彼くらいであとは誰も知らない。

それがより伝記とオーバーラップし、現実感が出ていたように思う。

よきアメリカを描いた作品。

ラストシーンもとても良かった。

おススメですね。

かなりデビューが遅いのかもしれない。

今回、初めて池上彰氏の著書を読んだ。立て続けに2冊読んでみた。

両方とも分かりやすい文章、伝えたい内容が明確で読みやすかった。

49歳のオジサン、まがりながりにも経営者である僕が読むにはいかがかと思われるかもしれないが、

基礎を知る(もしくは復習する)に早いも遅いもない。

事実、知っているようで知らないことが多く、

僕の生半可な知識なんて全く当てにならないので、池上氏から学ぶのも必要。

それがどうして今ごろなのか。理由は全くない。

読む機会がなかっただけのこと。

それは著書に限らず、あちこちで出演されているテレビ番組も同じ。

高視聴率を稼いでいるようだが、僕はその番組をほとんど見たことがない。

多分、教養にはなるとは思うのだが、体は反応しなかった。

それについても理由はない。

本来、「超訳 日本国憲法」「伝える力」に書かれていることは

自分の中の常識として当たり前に語れなければならない。

しかし、残念なことにそれができない。あまりにも知識が乏しいのだ。

今、世間をにぎわす憲法改正の問題も表面的には理解できていても、

しっかりと日本国憲法を把握した上で語られるかと言えば、そうではない。

部分的な知識でしかなく、全体像をきっちりとは理解していない。

そこそもそこからスタートさせなければならないのが筋かも。

第9条だけでなく、憲法の全103条に何が書かれているのかを知っている人は案外少ないのでは・・・。

僕もその一人。

このタイミングに向き合うことが求められる。

池上氏はもしかしたらそれが言いたかったのではないだろうか・・・。

「伝える力」についてはブログを作成するにも役に立つ。

自分のことは棚に上げて(笑)、

「名大社スタッフブログ」の執筆者(すなわち全員)は読むべきだろう。

時々、「う~ん、何が言いたいんだ・・・」と唸ってしまうこともある。

「それはお前だろ!」と言われる方があるかもしれないが、そう感じることもある。

個性と言ってしまえばそれまでだが、基礎的な文章力、表現力は求められるところ。

課題図書にすべきだな・・・。

それとは別に、中学生の息子が興味を示してくれれば嬉しいが、当面それもなさそう。

教育がなってませんね(笑)。

最後に感じたこと。池上氏は日本人であることを強く意識しているのではないか。

ビジネス本あたりは世界の先端を吸収する、

そこには日本人も外国人も関係ないという分野が多いが、

池上氏は日本人らしさの表現を大切にしている。

そんな事をうっすらと感じてしまった。

これは僕がただの政治音痴である証明になってしまうが、

著者の嶋聡氏は元民主党の国会議員であることは知らなかった。

それも愛知県第13区の選出で以前は愛知県知事である大村秀章氏と争っていた。

出身は岐阜県。それだけで親しみが湧いてしまうのは愚かだが、

そんな方がソフトバンクの社長室長を務めていたなんて全然知らなかった。

政治音痴だけじゃなく、経済音痴でもあるじゃないか・・・(苦笑)。

本書は社長室室長を務めた3000日の行動が克明に描かれている。

ソフトバンク社長孫正義氏の一挙手一投足を最も間近な存在として描いているのだ。

ある意味、主観的な思いで書かれているので、

客観的に見た場合にどこまで信頼性があるのかはわからない。

本書だけ理解すれば民主党は素晴らしい政党であり、鳩山氏も菅氏も一流人物であるし。

(すいません、否定しているのではありません・・・)

最も感じたのはよりスケールの大きい仕事を成し遂げようと思うと政治の力が必要だということ。

なぜ、嶋氏が孫氏の参謀を務める理由があったかは、本書を読めば一目瞭然。

なるほど、こんな時に政治家とのパイプが必要なのかと納得させてくれる。

政治の世界とは無縁の地方の中小企業経営者では知る由もない世界。

それを知っただけでも本書を読んだ価値があるということ。

企業献金がなぜ必要なのかも何となく分かってきた(笑)。

僕が無知なだけか・・・。

それにしても孫正義氏のパワーは凄い。

今更そんなことを言っても仕方ないが、ニュースに表れる表面だけでなく、

ここ数年の行動をより詳細に読み取ることでそのパワーをより感じるところ。

今の僕の年齢の時にボーダーフォンを1兆7500億円で買収している。

2億円の買収で悩んでいる自分とは比べ物にならない。

(ウソです・・・)。

比較する時点で大きな誤りだが、その大きなビジョンの差に愕然とする。

まあ、当たり前のことだけど。

孫氏も嶋氏のような方が参謀でついていてくれるとしたら心強いだろう。

相当、歴史も勉強し、策士として明晰さも兼ね備えている。

孫氏は数々の名言を残しているだろうが、ボーダフォン買収の際の言葉もいい。

「そば屋は何万軒もある。携帯電話会社はNTTドコモ、KDDI、ボーダフォンの三社しかない。

何万軒もある市場と三社しかない市場で、トップを取るのはどっちが楽だと思う?

三社しかないところに決まっているじゃないか」

そんなことをサラリと言いきってしまうのは今の日本の経営者では他に誰がいるだろう。

僕はいくら酔っ払っても言いません(笑)。

それが人物の大きさであり、トップを狙うという意志の表れだ。

ビジネス小説を読んでいるような展開。

今後、孫氏はどうなっていくのか。

また、社長室室長を退いた嶋氏はどんな活躍をしていくのか。

無責任極まりないが楽しみである。

僕らのようなビジネスをしていると大学生を始め若者との接することは多い。

クライアントからは「最近の若者は・・・」と厳しいお言葉を頂くこともある。

それには共感できることとできないことがある。

例えば、約束を守らないなんていう基本的な行動特性でいえば、

若者を一緒くたに扱うのは誤っていると思う。

だらしがないヤツはそれまでの教育や生活環境が影響するのであって、世代の問題ではない。

現に僕の世代(世にいうバブル世代)は新人類と呼ばれ特別視されていたが、

50歳近くもなると年上の方とは何ら変わることはない。

世代で一つのことをくくってしまうのはとても難しいことだと思う。

ただ、本書に書かれていることはなるほどと感心する面は多く、

その価値観を理解する必要性は強く感じる。

特に自分たちがこれから展開するビジネスを捉えれば、

そこを無視することはナンセンスであり、自分たちの価値観を押し付けるのも間違った話。

何の意味もない。

かといって迎合するわけでもない。

それが今の時代として認識するだけのことだ。

僕は今の若者は優秀だと思う。マジメな連中も多い。

いいこととは言い切れないが僕の子供なんかも友達と大喧嘩をして帰ってくることはない。

相手に気を遣うコミュニケーションが備わっている世代だ。

著者の定義でいえば、「つくし世代」とは、

仲間たちの喜びのために奉仕し、尽くそうとすることが、

より日常的な行動原理、消費の原理にもなっている若者たちのこと。

人とのつながりを大切にすることと、

一人カラオケに象徴されるつながりからの解放を求めることとを上手く両立させている。

スマホを巧みに操るように、他人との関係性も上手に作り上げている。

確かに世代間におけるコミュニケーション不足を感じないわけではないが、

それは場数を踏めば何とでもなること。

うちの新人連中を見ても同じことはいえる。

明らかに僕が新人だった頃より、バランス感覚に優れ、自分たちがどうすべきなのかを理解している。

その点は大人たちが気づき、さらに伸ばす努力をしていく必要があるだろう。

ハングリー精神がたりないとかお金に対して貪欲でないことは感じることだが、それは仕方のないこと。

むしろその責任はこちら側にある。

環境が人を作るとすれば、いずれそんな機会は訪れるだろうから、

黙って見ておく程度でいいのかもしれない。

それにしても知らない言葉は多すぎる。

「よっとも」「いつめん」「にこいち」「BFF」

なんて友達に使う言葉も一つも知らない。

最近は「KY」なんて言わないみたいだし・・・(笑)。

情報の伝達手段は理解しているようでしていない面もあり、随分と勉強になった。

広告が響かないなんて当然。

この世代のことを知っておかないと自分たちの首を絞めることになる。

そんな意味では十分参考になった一冊であった。

最初から最後まで笑えるコメディ映画だった。

2時間の長さを感じさせない面白さであった。

僕が映画を観に行った劇場もほぼ満員で興行的にも成功だと感じた。

以上の点でいえば、この作品は成功と言えるだろう。

しかし、僕は素直じゃないからか、ふと思った。

映画監督北野武はこの映画で何を言いたかったのだろうと・・・。

ただのコメディ映画を作りたかったのか。

昔の日本は良かったと言いたかったのか。

もっとベテラン役者を活性化させろ!と言いたかったのか。

正直、分からない。

映画監督北野武の何かのメッセージがあると思うが、残念だが僕には読み取れなかった。

全ての作品ではないが僕は北野作品を好んで観ている。

デビュー作「その男、凶暴につき」は衝撃的だった。

「キッズ・リターン」はせつなく、モロ師岡は最高だった。

いくつかある作品の中で僕が一番好きなのは「あの夏、いちばん静かな海」。

多分、北野作品ではマイナーで好きなファンは少ないと思う。

でも、僕はそのセンチメンタルさが監督北野武の最も優れた感性のような気がしていた。

あくまでも勝手な想いです(笑)。

そこを基準に考えると今回の作品には何らかのメッセージが込められているとは思うのだが、

気づかないままだった。

う~ん、僕の力量不足なのか・・・。

主演の藤竜也さんで印象的なのはドラマ「プロハンター」。

高校時代(もしかして中学?)、憧れの存在のように観ていた。

MA-1を颯爽に着こなしていたんじゃないかな。

映画「友よ静かに眠れ」のハードボイルドな雰囲気もカッコ良かった。

鍛え抜かれた体が魅力的だった。

最近はあまり露出度が少ないような気もしたが、いい年齢の重ね方をしていると思う。

あんな歳の取り方ができるのであれば、ジジイも悪くない(笑)。

痛快なラストで気持ちよく見終えることができたが、何故か僕は少しモヤモヤ感も残ったり・・・。

監督北野武は何を訴えたかったのだろうと思ってしまった。

もっと素直に観ればいいだけかな。

全く参考にならない感想で申し訳ありません(苦笑)。

ビジネス書だろうか、スポーツノンフィクションだろうか。

著者の戸塚啓氏はスポーツライター。

僕が最もサッカーに興味を持っていた時期に雑誌「Number」でよく目にしたライターである。

武骨でストレートな記事を書いていたと記憶している。

今やジャーナリストとして忙しい中西哲生氏の現役時代「魂の叫び―J2聖戦記」も面白い作品だった。

中西氏と言えばかつては名古屋グランパス。

ピクシーから絶妙なパスを受けて得点したシュートはグランパス史上の名場面のひとつ。

いやあ~、あの時は興奮した。

今年は奮起してもらいたい。

最近はマシになってきたがちょっと前まで降格争いじゃないか・・・。

本題は名古屋グランパスではなく湘南ベルマーレ。

残念ながらベルマーレの選手はほとんど知らない。

チームもJ1に上がったり下がったりとそんな印象しかない。失礼極まりないのが現実。

しかし、本書を読む限り、今年は侮れないのかもしれない。

クラブの経営方針を含め、選手の育成方法、仕事への取り組み方など魅力的に感じる。

もしかしたら何かやるんじゃないかという期待感を抱かせる。

あくまでも応援するのはグランパスだけど・・・。

先日の対戦は勝利して良かった。

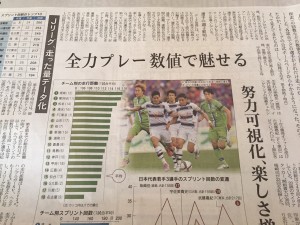

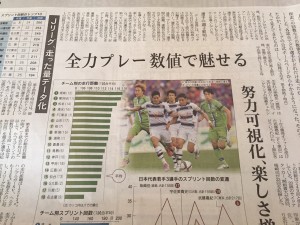

だが、先日の日経新聞にも取り上げられていたが、侮れないチーム。

とにかく走るチームのようだ。

Jリーグの中でベルマーレは中小企業。

資本力も人材もトップ(大手)のクラブと比べれば劣ることがほとんど。

その中で勝てるクラブ作りをするには一人一人の意識と行動力、アイデアしかないだろう。

そしてチーム、クラブとしての一体感。それが大手と戦う上で重要になる。

うちの会社も同じようなものなので、その取り組み姿勢は参考になる。

営業現場を支える元プロ選手は

「営業とサッカーと一緒です。ノルマという結果を目指して、どうやってゴールを決めるか。

どうやって相手を崩すのか。その戦略を練る。対戦相手をスカウティングするように、

お客様を研究して。」という。

クラブが選手だけでなく、社員をそのような意識を持たせて育てることができるのは

強さの証とも言える。

今シーズン、気をつけて観る必要があるかもしれない。

果たしてグランパスの正社員となった中村直志氏は営業マンとして活躍してくれるのだろうか。

期待したい。

(本書を読んでいたりして・・・笑)

こんなふうにブログに書いてしまうと、これはやっぱりビジネス書なんだろうな・・・。

僕の覚悟を書こうとしているわけではない。

読んだ本の感想文である(笑)。

と書評をブログで書いていたりするが、読む方によっては全く書評としては機能しておらず、

取り留めないよもや話と理解されることが多い。

そんな話はどうでもいいか・・・。

本書は働きごこち研究所の藤野さんがおススメしていたので手に取った。

著者の柴田励司氏は、その藤野さんのメンターという。

こういった方がメンターやコーチについてくれているのは羨ましい。

僕は3年半ほど前に柴田氏の講演を伺い、感銘を受けた。

その時のブログがこちら。

これからのリーダー像として僕自身も理想に感じていた。

それをより言語化したのが本書と言えるのだろう。

本書では自発的に動く社員を育てる7つの法則が分かりやすく書かれている。

柴田氏の実体験を通して書かれている点も多いので、説得力も高い。

ブログで7つの法則を書いてしまうと書籍の売行きが鈍ってしまうので止めておく(笑)。

しかし、言えるのはトップダウン型の経営では今の時代は難しくなっているということ。

社員を生かそう、ヤル気を出させようと思えば、上からの押し付けではもう動かない。

厳密にいえば、動くだろうがそこには本来の魂は宿っていないだろう。

僕の尊敬する先輩経営者でパフの釘崎社長がよく言われる

「社長元気で留守がいい」とか「社長のんべえで留守がいい」

という都合のいい愚かな発言は、あながち間違っていない。

むしろ大正解といえるかも・・・。

だから、僕もそれを見習って、せっせと飲みに出歩き、留守をしているというわけだ。

うん、自らの行動に正当性が出てきたぞ・・・(笑)。

これからもどんどん飲みに行って、会社を留守にすれば、どんどん会社が良くなるわけか。

頑張らねば・・・。

冗談とも本気とも判断できない話になってしまったが、

社長はあくまでも社員さんの後方支援だろう。

仲間を信じて仕事を任せる。最終的な責任だけ自分が取ればいい。

もちろん手柄ではなく・・・。

そんなことで会社は上手く機能していくのではないとか僕の拙い経験でも感じるところ。

それよりも柴田氏の言われるように会社の成長のために「第三のステージ」に注力しなければならない。

「自社中心」の立場を脱して、利害関係者の利害調整ができてこそ、

会社はさらに成長し、会社に関わる全ての人々が幸せになれるのです。

そういうことらしい。

となるとまだまだですね。自社で精一杯・・(苦笑)。

自分の行動を戒めるにはいい書籍

オレが、オレがの出しゃばりな社長にはおススメ。

○○さん、ぜひ!(笑)

いつも楽しみにしている日本経済新聞スポーツ欄のカズのコラム。

本書は2011年から2014年2月までのコラムが掲載されている。

全てカズが書いているのかゴーストライターが書いているのかは知らないが、

発せられる一言一言が一流のアスリートと思わせる。

その経験から学んだことがカズなりの解釈で言語化され、メッセージとして発せられる。

ストイックな練習風景や大胆なファッションがクローズアップされがちだが、

本書を読む限り頭の良さ、考えの深さを感じる。

一週間前のプロ野球解説者張本氏の発言に対する返しも抜群だった。

それは元来、カズが持っていた能力なのかと考えると否定はしない。

しかし、圧倒的な割合でここ15年くらいの経験で培ってきたことではないだろうか。

30歳過ぎまでの彼の言動と今の彼の言動は大きく違うように思う。

調べたわけではないので確かなことは言えないが、

自問自答の日々がそうさせているのではないだろうか。

多分、ビジネス書なんて読まないだろうし、自己啓発本も開かないだろう。

(読んでいたら、すみません・・・)

しかし、カズがこのコラムで書いていることは、

僕にとってビジネス書であり、自己啓発本と大いにいえる。

そんな勉強をかなりしているように思わせる。

日本経済新聞という堅さに僕が騙されているのだろうか(笑)。

きっとサッカーと遊びの繰り返しの毎日だと思うが、すごく勉強しているようなコメントが目立つ。

体で学んだことがうまい具合に頭へ転換されている。

だからこそ現役最年長の記録が更新され続けるのかも・・・。

この連載がスタートしたのが2006年だからもう9年の歳月が流れている。

この期間でもカズは進化しているのだろう。

僕もダラダラとブログを書くだけでなく、中味も進化させないといけない(苦笑)。

たまたまブックオフで見つけて購入したのだが、もっと早く読むべきだったかな。

実際の新聞の記事は結構忘れているので、一定期間の後、イッキの読むのもいいかもしれない。

いい訳ですね・・・。

そして、昨日のJリーグ最年長得点記録更新。

あっぱれ!

同級生の誇りですね。素晴らしい!