1月はなぜかアジア映画の鑑賞が多い。

前回は韓国映画で今回は中国映画。

今年はアジア映画を攻める映画コラムニストと思うかもしれないが、そうではない。

(誰も思わないよね・・・)

たまたまではあるが、今年は普段観ないジャンルも経験するつもり。

本作は中国で大ヒットしたパラレルワールド・コメディ。

高校生の主人公が20年前にタイムスリップするストーリー。

高校生役のジア・リンが主人公で本作の監督。

僕は全く知らなかったが中国では人気の高い喜劇女優。

39歳で高校生の設定はかなり無理があるが、そんなに違和感がなかった。

ネタばれしない程度に紹介すると、

この高校生が交通事故で亡くした母親の若い頃にタイムスリップし、

若い時の母親を喜ばせようとする物語。

生前中は喜ばせようと思いつつ、全然喜ばせられなかったので。

それが涙を誘う。

超単純な展開ではあるが、グッとくる。

中国ではこんなお涙頂戴ドラマが人気があるんだね。

僕もついつい涙腺が・・・。

タイムスリップした時代は1981年。

当時を思い出すと僕は中学3年生。

テレビはもちろんカラーだったし、自動車はどんな家庭にもあり一般的な乗り物。

経済発展の著しい中国だが、当時は明らかに日本より20年遅れている。

白黒テレビを争奪戦の上、手に入れる時代。

それを近所中、集まって見る。

まるで「ALWAYS三丁目の夕日」で描かれている世界。

その時代感を受け止めるだけでも本作の価値はある。

みんな純朴。

牧歌的な要素もある。

大ヒットした背景にはそんな時代への郷愁があるのかもね。

考えすぎかな・・・。

僕が惹かれたのは若い頃の母親役を演じたチャン・シャオフェイ。

どんな女優さんかはさっぱりだが、NHK朝ドラのヒロインのような透明さと可愛らしさ。

彼女の表情がせつない。

はにかんだ笑顔もいい。

調べてもほとんど出ないが、きっと本国でも人気はあるはず。

テーマとしての新鮮味はないが、ほのぼのと笑わせながら、ところどころで泣かせる。

こんな作品はどんな時代でも、どんなお国柄でも求められるんだろうね。

大真面目なふざけた映画とは本作のことをいうのだろう。

ジャンルとしてはブラックコメディ。

笑うに笑えない映画を見事に制作している。

舞台は現代のアメリカ。

メリル・ストリープ演じる大統領はヒラリー・クリントンを思わせる。

しかし、イメージはトランプ元大統領。

政治に疎い僕でもそれが理解できるくらいだから、

本国では痛烈な皮肉に映っているのではないか。

それだけでもさすがアメリカ映画と拍手したくなるが、

映画は遠慮なしに最悪の事態へと進んでいく。

国をも動かすスマホ会社もどこかのようだ。

CEOの発言は大統領の権力をも上回る。

facebookやtwitterがトランプ大統領のアカウントを停止させてしまう程のインパクト。

アダム・マッケイ監督はそれも予測した上で映画を作っていたのかな?

ここまで書いたところでいつものようにどんな映画がさっぱり分からないブログ。

思ったほど話題じゃないので簡単にあらすじを説明すると、

彗星が地球に衝突し人類が滅亡の危機にあることを発見した天文学者の教授と

大学院生がその事実を伝えようと懸命に国に訴え、国を動かそうという話。

天文学者がレオナルド・ディカプリオで大学院生がジェニファー・ロレンス。

そこで登場するのがオーリアン大統領とバカ息子補佐官。

メリル・ストリープ演じるこの大統領が最高なのだ。

僕はもっと固い女優だと思っていたが、こんなサイテーな大統領を見事に演じきる。

サッチャー元首相だって演じれるのに・・・。

ラストシーンも衝撃的だった。

彼女のヌードは見たくはないけどね・・・。

本作は豪華俳優陣が出演。

勢いあるNetflixの力だとの噂も聞くが、この俳優陣が大真面目にふざけた演技をしている。

う~ん、凄いですね・・・。

これで僕の中のアダム・マッケイ監督の印象がより強くなった。

最近では「マネー・ショート 華麗なる大逆転」や「バイス」を観たが、

社会派ドラマを上質なコメディ映画に仕上げている。

これからの作品も楽しみにしたい監督。

何気なく観た映画だったが、いやいや面白かった。

本当は「ジャスト・ルック・アップ」が正解だと思うが、

このタイトルにするのも皮肉っぽくていい。

映画を観る前は、なんて不思議なタイトルなんだ・・・

と思っていたが、タイトルそのまんまの作品だった。

違和感も奥深さも何もない。

タイトルをそのまま映画にしただけの作品。

普段ならあまり観る機会がないジャンルだが、

北野武監督が作るヤクザ映画をイメージさせたためつい惹かれて観てしまった。

はっきりいってハチャメチャな韓国のヤクザ映画。

北野監督を想わせる面がなくはないが、とにかくハチャメチャだ。

しかし、それはアベンジャーズのような非人間的なハチャメチャじゃない。

強靭な肉体を持つ殺し屋とヤクザの真っ当な争い。

大きな理由もなくただ守りたい殺し屋と理由も忘れたただ殺したいヤクザとの壮絶な戦い。

そこに多くの人が巻き込まれ犠牲になる。

それも韓国であったり、日本であったり、タイであったりと国を跨ぎ、

それも地元マフィアも国家権力も関係なく、ただ殺すことだけを目的に果てしなく動き回る。

ある意味、単純明快、ある意味、虚々実々、表現が正しいかともかくそんな感じ。

最新のSFX技術を使うことなく、

(使っているかもしれないけど)

ぶつかり合う姿は小気味いいといっていい。

一時期流行った香港アクションにも通じる面を感じたのは僕だけじゃないだろう。

いや、これが韓国映画らしいのかな?

健全な精神を保つにはこの類の作品を2年に1回くらい観るのもいい。

本作には豊原功補や白竜らが日本のヤクザとして登場する。

しかし、その扱いはあっさりしたもの。

添え物に過ぎない。

韓国映画での扱いは軽いね・・・。

本作に正義は登場しない。

全部悪者。

しかし、殺し屋が正義に思えてしまうから不思議だ。

時間的余裕があるなら、またストレスが溜まっているなら、

ぜひ、観てもらいたい。

なぜか、清々しい気持ちになれる。

誰しもが悪から救いたいと思ってしまう。

それは間違いない。

本作を傑作だと絶賛する人も多いしね。

読書量は相変わらず亀のような進み方。

思うように進まない。

そんな中でも2021年は山口周氏を3冊読んだ。

本書を読み終えたのも年末。

年間55冊程度しか読めない身としては山口氏の作品は多い。

つい惹かれて購入してしまう。

自分には圧倒的に不足している深い考察力が魅力的。

彼の考え方に惹かれてしまうようだ。

本書は「ぶれない指針」を持つ7人と対話。

そう新書の帯に紹介されている。

僕が著書を読んだことあるのは北野唯我氏と養老孟司氏のみ。

小川さやかさんも対談しているが、名大社の小川さやかさんではない。

ぶれない人を僕は案外知らない。

著者の物事を観る視点は鋭い。

データを上手く読み解き、これからの時代を占う。

本当にそうなるかは微妙だが、説得力もあるしその視点に影響される。

僕の昭和的な思考をぶち壊してくれるのは大変ありがたい。

本書の中で山口氏は「ノーマル=普通が溶解してしまった世界」と語っている。

働き方も都市の在り方もいずれ変わっていくと。

そのためのコンパスが必要なんだと・・・。

それには自分で判断できる教養が重要。

前作「自由になるための技術 リベラルアーツ」でも同じようなことを言われている。

一貫している。

本書で最初に登場する対談者は北野唯我氏。

ワンキャリアの創業者の一人。

同業者では最も伸びている会社。

お会いしたことないが、メディアではちょくちょくお見掛けする。

僕よりも20歳も若い。

昭和の呪いをどうやって解くかがテーマだという。

そんな時代になってきた。

昔であれば僕らが若い連中に教えることが当然の行為だったが、今は反対に教えてもらう立場になった。

そうともいえる。

ここに登場する方で僕より年上は養老孟司氏と広井良典氏のみ。

この二人の考えは従来に捉われてはいない。

それがすべて物語っているのかも・・・。

あと半年もすれば56歳。

自分の衰えを年齢のせいにしたくはない。

常に教養を身につける努力をしないといけないね。

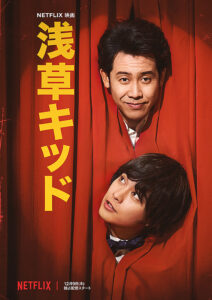

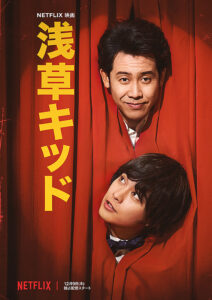

Netflixで話題になっている作品。

まず思ったのは柳楽優弥は天才じゃないかということ。

ビートたけしの物まねをするタレントは沢山いるが、彼はきちんとした演技。

それもビートたけしを彷彿させる喜怒哀楽を表した演技。

素直に感動した。

5年に観た「ディストラクション・ベイビーズ」にもかなり衝撃を受けたが、本作も凄い。

作品に感情移入ができたのは演技の影響が大きい。

そして、師匠役を演じた大泉洋も。

彼は達者な役者だとずっと思っているが、一番似合うのは芸人(コメディアン)役。

違和感なく、まるで実物のように演じる。

NHK大河ドラマも期待したい。

ストリッパー役の門脇麦もいい。

彼女もどんな役柄でもこなせる美しすぎない稀有な女優さんだ。

それだけで作品は合格点だが、脚本・監督が劇団ひとりなのが無意味な拍車を掛ける。

原作や本人への思い入れがプラスの演出効果となっているのではないか。

と、作品とは異なる感想ばかり。

少しだけ作品に触れてみよう。

本作はビートたけしの自伝的要素の強い作品で、

浅草のストリップ劇場での弟子入りから売れるまでを描いている。

芸への拘りや心の葛藤が見事に映し出されている。

時代の変化に迎合することなく自分自身を貫き通す師匠の姿は悲しくもあるが、潔くもある。

どんなに貧乏でも見栄を大切にする昭和的な生き方はカッコいい。

感動する。

いつまでも持ち続けたい精神性。

そんなノスタルジックさが浅草の舞台とうまく融合。

お笑いの中から涙を生んでしまうのだ。

世代的共感を持つ僕らは「バカヤロー」という言葉についホロっとしてしまう。

北野武監督も演出家の劇団ひとりを認めたんじゃないのかな・・・。

本作は冒頭に書いたNetflixの限定作品。

今回、初めて観た。

「全裸監督」も観ていない。

きっと同様のクオリティなんだろう。

これから作品を選んで観るのもいい。

U-NEXTも映画館とタイアップして公開作品をアピールする。

映画の在り方も時代と共に変化する。

時代の変化の象徴である浅草フランス座は最適な舞台として用意されたのではないか。

そんな邪道なことも思い描いてしまった。

本作を観て(観てない人も)、

昨年公開された「MINAMATAミナマタ」を思い出す人も多いだろう。

どの国に限らず、どの時代に限らず世界中で同様の問題が起きている。

大手企業の論理でねじ伏せられがちだが、必ず立ち上がる正義がある。

その正しさは追及すべきだが、救われるかは別問題。

膨大な時間、労力とストレスで

人として大切なものを失くしてしまうことも多い。

正しさは誰かを幸せにするとは限らず、反対方向に向かうことも多い。

正義感が強い者を周りが支援してくれるとは限らない。

時に迷惑がられ鬱陶しい存在にもなる。

本作と「MINAMATAミナマタ」はテーマの共通性があるとはいえ描く世界は異なる。

但し本作も実話を基にした作品。

誰もが知っている大手化学メーカー・デュポンが舞台。

僕は予告編から勝手にすでに解決した問題と捉えていた。

実際はそうではない。

現在進行中なのだ。

それを堂々と映画化してしまうアメリカはさすが自由の国。

自社が悪者として描かれても平然と構えるデュポンの懐の深さにも感動する。

(実際はウラでゴリゴリやってるのかな・・・)

何気ないラストシーンは僕には衝撃的だった。

どんなシーンかは伏せておく。

こういった実話をベースにした作品の楽しみ方はいくつかあると思う。

その事実を知り社会の恐ろしさを感じる。

自分がその当事者となり(被害者でも加害者でも)自分なりの判断をしてみる。

完全にフィクションと捉え純粋に映画を楽しむ。

どれを選ぶかは自分次第だが、この類の作品は重くのしかかることも多い。

ついデュポンの現状や登場人物の行方を調べてしまったり。

ドキュメンタリーとの境目も難しい。

しかし、本作は創り込まれ完成度の高い映画。

込められたメッセージがある。

青味がかった映像も、引いたり寄せたりするカメラ割りも、

感情的になったり無表情になったりする顔つきも、

すべてが主張している。

それが緊張感を増幅させ体を揺さぶる。

僕は迂闊にもあるシーンで涙を流しそうになってしまった。

これで一件落着かとホッとしたのだろう。

しかし、物語はそれで終わることなく続いていく。

正しい表現ではないかもしれないが、ぬか喜びというやつ。

本作の主役は環境保護の活動家でもあるマーク・ラファロ。

映画のプロデューサーでもある。

役作りは多分完璧で、ちょっと頼りなさげで太っちょの弁護士を上手く演じている。

ということは敵役も・・・。

アメリカでの公開は2019年。

日本では2021年の暮れ。

何か深い理由があるのだろうか。

現実を描く意味は大いにあると思うが、恐ろしくもある。

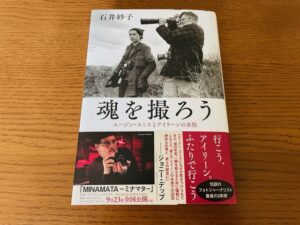

ちょうど映画「MINAMATA ミナマタ」を観たタイミングで、

日経新聞の書評欄に紹介されていた。

また、何名かの友人も本書について触れていた。

運命づけられた1冊。

そんな大袈裟ではないか(笑)。

書籍の帯から映画の内容に近いのかと勝手に想像したが、映画の世界はほんの一部。

断片的な切り取りにしか過ぎない。

写真家ユージン・スミスとその妻アイリーン・美緒子・スプレイグの一生を描いている。

翻訳ではなく、石井妙子氏が取材やリサーチを繰り返し作り上げた重厚なノンフィクション。

著者の存在は初めて知ったが、実力あるノンフィクション作家。

これを機会に過去の作品も読んでみたい。

「女帝 小池百合子」は面白いのかな?。

誰か教えてもらいたい。

本書は大雑把に言えば3つの分類される。

ユージン・スミスの人生、アイリーンの人生、水俣病の軌跡。

この3つが上手くシンクロし、これまで知らなかった真実が僕にのしかかってきた。

「MINAMATA」も昨年観た映画の中では貴重な作品だが、

描かれている世界はもっと深く深刻。

その事実を知っただけでも十分に価値はある。

現代社会では考えられないが、高度成長期の日本企業や社会全般では当然の行為。

強者と弱者の関係性がここまで辛く悲しいものかと突き付けられた。

映画では社長一人が悪者だったが、実際はそんなわけでもなく、

政治を含めた社会全体がそんなムード。

むしろ正しさだった。

今の社会も何十年後に振り返ると

格差社会を引き起こした犯人が追及されたりして。

本書はどれだけ話題になっているのだろう。

僕の小さな世界では話題性はあるが、限られた世界のような。

もっと世に知られていい存在だと思う。

ノンフィクションと読む機会が減ったことを反省。

多くのジャンルを学ばないと・・・。

僕の感じ方にしかすぎないが、本書は映画を観てから読んだ方がいい。

順番は間違っていなかったと思う。

映画も書籍もおススメしたい。

今日で名大社は仕事納め。

コロナ以前であれば納会を締めにするが、今年も全員で掃除をして終了。

少し寂しい気もするが、今年まではやむを得ない。

毎年年末になると一年の振り返りを行う。

総括は明後日あたりに書くとして、今年は別の視点で総括したい。

タイトルにもあるように日本映画のベストテン。

今年は映画館で50本の映画を観た。

学生時代は100本以上観ていたが、社会人になってこれだけ観たのは初めて。

飲み会が激減したのが大きな理由だが、

時間がある時に一日2本鑑賞したりとハードな過ごし方もした。

まさにプロ意識・・・。

これで映画コラムニストを名乗っても文句を言われない。

えっ、まだまだ?

100本は観ないとダメ?

本業を1日3時間ぐらいにしないとムリだね。

50本のうち日本映画は34作品。

そのため今年は思い切って自分なりのベストテンをつけることに。

あくまでも主観で個人の趣味。

それ以外に理由はない。

「えっ、なんでこれが上位?」

「あの作品がランクインしないなんて愚かだ。」

そんな声もあるだろうが、これも迷った末のランキング。

個人的な感想でいえば、今年は日本映画のレベルが高かったように思う。

今までより本数が多いのでそう感じただけだが、それが正直な感想。

若手監督、知らなかった監督の作品も多かったり・・・。

これが僕の中のベストテン

1.茜色に焼かれる

2. ヤクザと家族 The Family

3.由宇子の天秤

4.ドライブ・マイ・カー

5.すばらしき世界

6.空白

7.浜の朝日の嘘どもと

8.孤狼の血LEVEL2

9.BLUEブルー

10.護られなかった者たちへ

総じて地味な作品が多い。

佐藤健、田中圭、キムタク、岡田准一らの人気作品も観て、そこも面白かったがランク外。

「サマーフィルムにのって」も「燃えよ剣」も良かったが、漏れてしまった。

1位から10位までランクをつけているが、

1位から5位もそれほど差はなく、6位から10位も大して差はない。

こう並べてみると2021年らしかったり、時代を反映する作品が多いという印象。

そこに引っ張られているのかな。

全部にリンクを張るのは結構面倒な作業だが、

興味のある作品はブログをチェックしてもらいたい。

意味不明なブログばかりだけど(笑)。

そして、Amazonプライム、Netflixあたりで公開されたら観てもらいたい。

16本観た海外作品も素晴らしい映画は多かったが、今年の評価は止めておこう。

来年の課題として・・・。

自分では仕事のつもりだが、趣味の領域に時間を割けれたのもコロナのおかげかも。

来年もみなさまの参考になるように映画コラムニストとして活躍します。

どうぞよろしくお願いします。

な~んてね。

このポスターと予告編だけであれば観ることはなかった。

また、紹介記事ではホラー映画のジャンルに分類されている。

僕はホラーはまず観ない。

本来であれば素通りする作品。

しかし、観てしまった。

理由はただひとつ。

Voicyで中谷祐介氏が絶賛していたから。

中谷氏はぴあの編集者で「映画のトリセツ」という情報番組をVoicyで配信している。

僕はこの番組を車で聞くのだが、あまりの絶賛ぶりに耐えられず劇場に足を運んだ。

中谷氏はホラーでもなければ、タイムトラベルものでもないという。

傑作に近い表現。

まんまとその解説に乗せられた流れ。

僕のブログを読んで、感化され映画館に出向く人に近いのかも・・・。

それは違うか(笑)

観終わった後は「う~ん、なるほどね・・・」と何の参考ならない感想。

これでは良かったのか、悪かったのか、区別がつけようがない。

でも、僕の感想は「う~ん、なるほどね・・・」。

ホラーじゃないといえばホラーじゃないが、やっぱりホラーな気もする。

タイムトラベルものも同様。

どうにでも受け止められる。

しかし、ホラー作品に留めておくのは勿体ない。

それで片付けちゃいけない。

そんな意味では中谷氏と同じ意見。

60年代と現代のロンドンが交錯し、そこに絡む人間模様も時代を反映させる。

表舞台と魅力と裏舞台の猥雑さが混じり合い、悲劇が悲劇を呼ぶ。

どこに向かえばいいのか、何が正解で何が間違いなのか、戸惑う場面も多い。

時に席から飛び上がってしまうような演出もあったり・・・。

あまりドッキリさせんでくれ。

ここまで書いたところで映画のことは何一つわからない。

少しだけ紹介すると60年代に憧れるファッションデザイナー志望の女子学生が、

一人暮らしを始めた訳ありアパートで夢の出来事を描く作品。

それが半端なく美しく、半端なく恐ろしい。

簡単すぎるがそんな映画。

主役は2人といっていい。

現実のデザイナー志望の学生エロイーズと夢の中で歌手を目指すサンディ。

この交錯する姿に僕らはハラハラさせられる。

この2人に魅了された男性客は多いんじゃないかな。

僕はエロイーズを演じたトーマシン・マッケンジーの方がいい。

それも派手になっていく姿より田舎娘であか抜けない頃が可愛らしい。

最近、海外の女優に惹かれることが多くなってきた。

若い証拠だね(笑)。

僕の映画目線は中谷氏とは異なるが、映画の魅力を感じたのは事実。

きっと世のオジサンにもウケるだろう。

今回、Amazonプライムの有料版で鑑賞。

少し前まで無料作品だったと思ったけど、違ったかな(笑)。

本作の日本での公開は一昨年。

その年のキネマ旬報ベストテンにもランキングされていた。

気になっていた作品だが、観ようと思ったきっかけは「それでも映画は「格差」を描く」。

本書はストーリーを完全にネタバレさせ、著者の見解で格差を語る。

映画を観ていない者には酷な書籍だが、その視点は面白かった。

一般的に本作はミステリー作品。

観ながらどんどん迷宮に入っていく。

主人公であるジョンスに感情移入し、

それに絡むヘミ(ジョンスの幼馴染みで結ばれる相手)、

ベン(ギャッビー的な謎の男)の存在に戸惑っていく。

特にベンはまともなのかそうでないのか全く分からない。

見るからにお金持ちのスマートな若者。

ポルシェを乗り回すが、威張るわけでも偉ぶるわけでもない。

その隣に何故かいるヘミ。

その関係はどうなっているんだ・・・とジョンスのように観る側も感じる。

そんなふうに映画は展開し、衝撃的なラストを迎える。

何の知識も持たずに映画を観たのなら、

現代韓国を描くミステリー作品に留まっていたのかもしれない。

しかし、書籍を読んだことでいろんな背景を考えながら観てしまった。

韓国内での格差が反映されてると。

大学を出ながらフリーターでギリギリの生活をするジョンス、

遊んでいるようにしか思えないが高級マンションに悠々自適に暮らすベン。

そして妄想なのか本能のままなのか分からないヘミ。

そこには「大いなる飢え」があるという。

その「飢え」が衝撃的なラストを生む。

そのラストは納得できない流れではない。

しかし、それが「飢え」からきているかは観ている者は分からない。

その点もミステリアスなのかも・・・。

きっと監督はそこまで計算して本作を制作しているんだろう。

最近の韓国映画はイヤらしいね(笑)。

本作の原作は村上春樹の「納屋を焼く」。

いつ読んだ?

大学時代か?

完全に忘れている。

もう一度、読んでみたくなった。