少しずつ走りやすくなってきた。日中は暑いが朝晩は涼しく、過ごしやすい季節。朝のランニングが気持ちよくなっていく。

早いもので本日で9月も終了。マラソンの距離を伸ばすには最適の季節。しかし、今月も結果的には95kmのランニングと目標は達成できず。これで6か月連続の未達成。

いろんな予定が入り時間を作るのが難しかったなんて言い訳に過ぎない(大半は飲み会だし・・)。部下を叱責する資格はないな(汗)。

一昨日の結婚式も披露宴を終えて素直に帰れば問題はなかったが、調子に乗って二次会に行ってしまった。それで昨日の日曜も誤算。自分の意志の弱さには辟易するが、反省も後悔もほとんどしていないので救いようがない(笑)。

そんな9月だが、会社の仲間と参加したアクトスリレーマラソンは楽しかった。年1回くらいはこんな機会も大切だろう。

結局、9月後半の走りはこんな感じ。

17日(火) 26分07秒

20日(金) 26分43秒

21日(土) 59分38秒

23日(月) 1時間2分44秒

28日(土) 53分27秒

30日(月) 30分46秒

今朝のランニングで1ヶ月を締めくくったが、もっとペースを上げないと・・・。そして、そろそろ体重も気にしないといけない。普段、体重計に乗ることがほとんどないので、今何キロかは不明だが、飲んだくれの日々を振り返ってみれば恐ろしくなる(苦笑)。

さあ、10月。

食欲の秋の優先順位は最後にして、ほんの少しでも体を絞りたい。自信はないけど・・・。

2013年9月30日

フルマラソンに向けて その18

2013年9月29日

カミヤよ、幸せになれ!

ブログに書くときっと怒るだろうなあと思いながらも、あまりにも嬉しいので書くことにする。

昨日は名大社女子カミヤの結婚式。名古屋の老舗料亭河文で優雅な雰囲気の中、行われた。

彼女の性格からするとあまり表に出ることを好まないと思うのだが、やっぱり嬉しいので全体共有。会社の仲間も楽しみにしていると思うし・・・。

テーブルには彼女からの手書きのメッセージが添えられている。気配りのきく彼女らしさのあらわれ。

全体の進行もオーソドックスでありながら、列席者に配慮した気遣いが心地いい。カミヤの美しい姿を沢山アップしたいが、本当に叱られそうなので(笑)、ここでは最小限に。カミヤファンには申し訳ないね。

僕は主賓として出席しているので、お祝いになっているかどうかよく分からない受け狙いの祝辞を述べさせてもらった。大役を終えれば、楽しみながら飲むだけ・・・。

河文らしい懐石料理も美味しい。

ワインも日本酒も美味しい。

初めて目にしたが、こんな儀式も行われた。米合わせの儀という。

お父さんも嬉しい表情。

まるで芸能人のような撮影風景。

僕たちもいい気持ちで写真を撮ってもらう。

みんな笑顔だ。旦那さんもスマートな好青年。親の気持ちじゃないが、安心して送り出すことができる(笑)。

彼女にはこれからもこれまで通りの仕事をしてもらう。会社にとっては大切な仲間。家庭と仕事の両立は大変な面もあるかとは思うが、これからもどうぞよろしく!

カミヤよ、幸せになれ!。そして、結婚おめでとう!

2013年9月27日

無事終了!東海経営者フォーラム2013

昨日、東海経営者フォーラム2013がウィルあいちで開催された。

昨年は一般参加者として出席したが、今回は主催者側の一人。先日のブログでも告知したように主催が西川塾二期生会になるため、僕もそのメンバー。

当日は13時に会場入りし、運営をサポートすることになった。担当は受付業務。こんな仕事も久しぶりだ(笑)。頻繁に会社でイベントは手掛けているものの僕が受付に入ることはまずない。

偉そうに見ているだけだが、たまにはそんな仕事もやらないとボケてしまうとつくづく感じた。そんなに難しい仕事ではないけど・・・。

開演と同時に受付業務をバトンタッチし、場内に入る。第一部のパネルディスカッションを拝聴するため。

パネラーはゼットン稲本社長、ネットオフ黒田社長、エイチーム林社長と東海地区を代表するベンチャー企業のトップだ。モデレーターは新東通信の新社長谷鉄也氏。同じ名前ということが理由ではないが、名古屋に戻られてからは懇意にさせて頂いている。

「チャレンジ精神と企業活力」をテーマに、創業から事業拡大をしていく背景、その間の苦労、今後のビジョンまで熱いトークが繰り広げられた。

共に40歳代。僕と同じ世代だ。こんなに差がついてしまうのは悲しくもあるが(苦笑)、そんなことはこのディスカッションを聞けば分かる話。全てにおいて僕とはレベルが違う。

エイチーム林社長は、「自分は中卒で友達もいないので、誰でも成功することはできる」と謙遜され飄々と語られていたが、その仕事にかける魂や姿勢は180度異なる。目標設定の高さと行動力には感心するばかり。感心している場合じゃないぞ・・・。

75分のパネルディスカッションはあっという間に過ぎていった。

第二部はリゾートトラスト伊藤社長の基調講演。

僕は懇親会の準備のため、途中で退席することに。講演が盛り上がってきた時の退席だったため、非常に残念。

懇親会は普段から懇意にする経営者仲間や知り合いが多く、あちこちで挨拶を交わすうちに終了してしまった。それだけでは物足りず、当然のように二次会。

そして三次会。気づけば2時。途中で寝てしまうという体たらくもあったが、どの会もすこぶる楽しい時間であった。年寄りは12時を回ると眠くなるので、気をつけねばならない(涙)。

当初の予定を超え、500名以上の参加者を集めた東海経営者フォーラム2013。無事に終了してよかった。

関係者の方、参加者の方、お疲れ様でした。

そして、ありがとうございました。

2013年9月26日

健全な殴り合い

昨日は午後から研修会。研修会と言っても上期の実績を踏まえ、各チーム、各個人ができたこと、できなかったことを振り返る会議。

9月末で終了となる上期はあと数日残っているものの、これ以上数字が動くことはないので昨日がその締めとなる。

会社全体としては目標に対してあと一歩という状態で終了。当初の目標をクリアできなかったのは、僕の戦略ミスが原因と受け止めるべき。もう少し見極め力があれば、目標達成はできたはず。そこは素直に反省。力不足ですみません・・・。

僕自身の反省はあるにせよ、立場的には社員に対しては強く言わなければならない。目標達成した社員や貢献度の高い社員は十分認めるとして、そうでないものは自分の置かれた状況をしっかり把握し、反省しなければならない。

それを僕は”健全な殴り合い”と呼んで、喧々諤々社員同士でやり合うようにしている。そこには上司も部下も社歴が長いも短いも関係なく、本音で自分の意見をぶつけ合う。僕もあえて罵倒したり・・・。

言われる者は耐えられないだろう。相当、落ち込むことにもなるだろう。しかし、僕はそんな場も必要だと感じている。自分の置かれた状況を直視し、生ぬるい言葉で曖昧にするのではなく、その未熟さを自分に落とし込んでもらう。第三者が見ればイジメじゃないかと誤解するかもしれないが、決してそうではない。

共に戦う仲間には、時に厳しく突き放した方がいいと考えるからだ。それは参加する全員の共通認識。集中砲火状態だが、そこには愛情が詰まっている。現状を打破して欲しいという期待値がある。

そして、大事なのは後に引きずらないこと。この研修会の場の”健全な殴り合い”に留めておき、場外には持ち込まない。それが健全な組織を作っていく上においても重要なことだと思う。そんな研修会を午後の時間帯をフルに活用し、ちょっとくたびれて終了。進行役も結構疲れる(笑)。

夜は全社員で懇親会。場所は珍しく住吉プリンセス大通りにある札幌かに本家栄中央店。ここは9月末まで限定で洞窟ビアホールがある。

アサヒのエクストラコールドも飲み放題なのだ。4000円で飲み放題。これはかなりお値打ち!

名大社の大事なクライアントということもあり、今回利用させてもらった。あちこちで話の花は咲くが、もっぱら話の中心は来月、社員旅行で出向く沖縄のこと。この話題で大いに盛り上がる。仕事後にみんなでワイワイガヤガヤとこんな話ができるのはステキだ。

オンは真剣に取り組み、オフは全体で楽しむ。こんな事ができるなんて本当に幸せ。これも健全な殴り合いがあってこそ。健全な殴り合いが、健康的な組織を作り、理想に近い会社を創っていく。

僕はそれを信じて仕事に励みたい。

2013年9月25日

初めての裁判所

昨日は生まれてはじめて裁判所にお邪魔した。名古屋地方裁判所。

詳細を明かすことはできないが、ある事件に関しての意見聴衆の集会が行われたのだ。僕が悪い事をしたわけでもないが、何となく緊張してしまうのどうゆうことか・・。

よくドラマや映画で目にする裁判のシーンが思い浮かんでしまうので、ピーンと張り詰めた雰囲気を感じてしまうのだろう。しかし、実際は和やかな雰囲気で集会は行われた。

裁判官も弁護士も書記官も債務者も当然のように席についておられるが、ピリピリとした緊張感はない。裁判官も気軽に債権者に話しかけてくるわけで、これまでのイメージとは随分と違うものとなった。

解決するにはしばらく時間がかかるので、今はじっと見守るしかないようだ。奥歯に物が詰まったような書き方しかできずに残念(笑)。

それにしても今週は慌ただしい。今日は午後から幹部研修会ぶっ通し、明日は東海経営者フォーラムと続く。そして、夜も慌ただしい。

昨日も12時近くまで錦に出ていたし、今日は会社全体での懇親会。そして、明日も・・・。

夜といえば、一昨日のグロービス大名古屋サミットの懇親会も楽しかった。グロービス名古屋校の10周年を記念して、終日、講演やパネルディスカッションが行われ、僕も参加させてもらった。この内容については、別の機会に書ければと思うが、懇親会は久々に会う方もあり、有意義な時間を過ごせた。

空きっ腹で飲んでいたので、思った以上に酔っぱらったようだ。

二次会終了後、こんな記念撮影をしたのだが、正直、記憶にない・・・(汗)。楽しい雰囲気は伝わってくるだろうが、いつの間に撮ったのかな・・・。

きっと今日も楽しい席にはなるだろう。初めての経験も慌ただしい毎日も重要。飲み過ぎに注意はしたいが、その気持ちだけで終わりそうだ・・・。

2013年9月23日

空飛ぶタイヤ

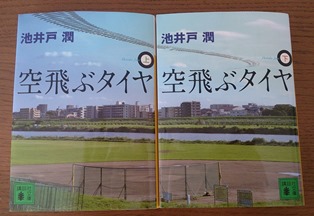

う~ん、またまた読んでしまった。池井戸潤氏。

一度読み始めたら止まらない。あっという間に上下巻を読破してしまった。小難しい書籍もそれだけの集中力とスピードで読めればいいが、どうしても他ごとを考えたり、頭に入らなかったりすることが多々ある。読書って難しいねえ~。

本書の評判は耳にしていた。でも、他にも読むべき書籍があるので迷っていた。半沢直樹人気も伴って著者の書籍は書店で平積みされているので、それに便乗するのもどうかと思ったり・・・。

一連のシリーズはずっと前に読んでいるぞ・・・(笑)。

追い打ちをかけたのが、ジオコス伊藤社長のブログ。大絶賛されていた。これは読まないと前に進めない。人として信念を貫く生き方はできない。と都合よく解釈し、読むことにした。

僕が知る池井戸氏の小説は一定のパターンがあるのではないか。正義を通す人、圧力に飲み込まれる人、権力を最大限に利用する人、保身に走る人など、どの作品も共通点が多いように思える。

しかし、それが読み手の気持ちを煽り、主人公に共感したり、組織のトップに反発したりする。そして、自分はどちらの立場に居続けることが出来るかを思い巡らせる。

自分の中の結論は決まっているのだが、本当にその意思を貫くことができるかは別問題。そこまで強く堂々と立ち振る舞えるかも別問題。どこまで自分を客観的に見れるかはその状況に陥らないと分からないだろう。

本書を読んでいる時に行われた西川塾。僕の愚問で、仲間を多く作ることの必要性とそのリスクについて塾主の意見を仰ぐこととなった。

塾主は多くの仲間を作ることは大切だが、裏切られることやだまされることもあると自らの経験を踏まえ、きっぱりと言われた。あれだけ経営者として成功された方でも多く痛い目にあったというのだ。

しかし、そこで強く言われたのが、数多くだまされたが、自分が人をだますよりは絶対いいと・・・。だまされても取り戻すことはできるが、だましたらきっと後悔しか残らない。だとしたら、だまされる人生の方がいいと・・・。

僕はこの「空飛ぶタイヤ」の主人公赤松氏の行動と塾主の話をシンクロさせながら、自分の頭の中に落とし込んでいた。

人としてあるべき姿。それも中小企業の経営者としてあるべき姿。

フィクションの世界ではあるが、それを再認識させてもらったのは間違いない。

2013年9月22日

走れ!名古屋の名物

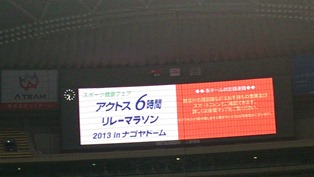

昨日はナゴヤドームで行われたアクトスリレーマラソン。

昨年に引き続き会社の若手メンバーを引き連れて参加した。引き連れてといってもやや強引に押し切った感もあり(苦笑)、参加できないメンバーもかなりいたり・・・。

年々、盛り上がっているのかスタート前から会場内は凄い熱気。ドーム内のスタンドは団体チームにかなり席を押さえられ、空席を探すのも結構苦労するくらい。花見の場所取りみたいだな・・・。

1000チームほどが参加したらしいが、多くの仲間や知り合いにも遭遇。お互いの健闘をたたえ合う。

我々の目的はひとつ。少しでも会社をPRすること。

このTシャツをより多くの方に目にしてもらい、会社の認知を上げることが一番(笑)。「少なくとも10人は抜かし、20人に抜かれること」と指示し、スタートした。

トップバッターは職権乱用で僕が務めた。2周走りバトンタッチし、タスキを繋いでいく。結果的に僕は会社で10キロ、急きょサポートに回った別チームで2キロ、計12キロ走ったことになる。

ドーム内はエアコンが効いて心地よいのだが、外は暑い。僅かな距離でも体力を奪ってしまう気温だった。それでも全員頑張った。練習不足なのは明らかなメンバーだったが、若さとプレッシャーで力を発揮し、全員で走りきることができた。

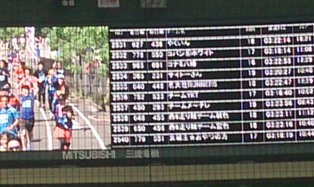

途中経過は443位(この写真ではわからない)。

最後はオガワがゴール。この写真ではわからないかもしれないが、真ん中あたりの白パン黒タイツの女子。

ゴール終了後、4時間切りを達成したと喜んでいたのだが、Webで確認してみると4時間18秒。わずかな時間だがオーバーしてしまった。

途中でバナナを美味そうに食べてたトミタのせいで及ばなかったのだろう(笑)。それでもいい汗をかいた。

打ち上げは栄まで戻って、午後からオープンしている居酒屋で乾杯。キンキンに冷えた大ジョッキが最高に美味かった。

いろんな方に名大社のTシャツを見たという声や、また若手に声を掛けて頂いた方もあったりと、当初の目的は達成したのかもしれない(笑)。

では、みんな、来年も参加するぞ! お疲れさまでした!

2013年9月20日

社長の書棚

この写真は応接室に置いてある本棚。

3年半前、中日ビルから移転する際、社長室にあった本棚を処分するのは勿体なく持ってきたのだ。(ちなみに今は社長室はありません・・・)

空っぽの状態で持ち込んだ。そこから僕が読んだビジネス関連の書籍をひょっこらひょっこら持参するうちにこの本棚も一杯になってしまった。

自宅の本棚にこれ以上本を置くスペースがないため、その置き場所として使ったのだ。それ以前も自宅に置けない本はブックオフに売っていたのだが、悲しいくらい安値しかならない。

バンバンに赤線が引いてあるものは値段もつかないため、価値はゼロ。寂しい扱いを受けていた。勿体ないという卑しい理由で本の置き場所を確保したのだ。

公私混同と思われるかもしれないが、そうではない。持ち込んでいるのはあくまでもビジネス書。それ以外の書籍はない。できれば会社のメンバーにも読んでもらいたいと思い、持ってきている。従って持ち出し自由。

積極的に利用して欲しいと思うが、活用するのは一部の社員。全く関心のない者もいる。新人には強制的に読ませるという非道な方法も使ったりはするが、少しでも参考になればという考え・・・。

ただ強制的に読ませても意味はない。自らの意志がなければ、読んでも勉強にはならないし、すぐに忘れる。

主体的に読んでもすぐ忘れるわけだから当然。そんな本棚だが、ここも一杯になってきた。重ねておけば、まだまだ並べることはできるので、じばらくは大丈夫だが、いずれ避難先は考えなければならないだろう。

全てにおいて余裕ができれば、ドラマ「半沢直樹」に登場する頭取室くらいの部屋を持つことにしよう(大和田常務の個室でも十分だけど・・・)。そして、思う存分書棚を置くことにしよう。ついでに秘書も3人くらいつけよう。

絶対、あり得ないな・・・(笑)。

大した本はありませんが(著者に失礼ですね。すいません・・・。)、読みたい方にはお貸しします!

2013年9月18日

今年も発行しました!「業界リサーチ」

毎年、就活生向けに発行している「業界リサーチ」。2015年卒向けが完成し先週末に納品された。

2016年卒は就職活動の時期が後ろにずれるが、2015年卒は従来通り。12月スタートに向け、各大学の就職ガイダンスでの配布を中心に大学3年生のちょっとした読み物として利用してもらう。

現段階で就職活動を意識する学生は少数派。秋以降、実施されるガイダンスで少しずつ意識が芽生えてくる。

そんな場で使って頂きたいのがこの「業界リサーチ」。基礎知識を付ける意味で使ってもらいたい。僕が言うのもおこがましいが毎年好評で、学生分の部数を要望される大学も結構多い。東海地区の特徴が分かるように業界を切り分け、分かりやすく解説している。

ここには最近、以前より多くのメディアに登場しているように感じる三菱UFJリサーチ&コンサルティングのエコノミスト内田俊宏氏のインタビューも・・・。

時に学生に厳しくも、基本的には温かい視線で解説してもらっている。これで5年連続で取材させてもらっているが、僕自身も勉強になるコメントが多い。

学生さん、大事なのは三本目の矢ですよ!(笑)。

これにはついでというか、オマケというか、ページ合わせというか、そんな状態で最後に僕も登場している。

(昨年も同じようなことを言っていたような・・・汗)

学生さんに偉そうに語っているが、僕の感じることを載せている。ただの目立ちたがり屋と思われるかもしれませんが、決してそんなことはありませんよ。誤解なく・・・(笑)。

こういったものに触れると僕たちも来年の就職活動に対して自ずと意識が高まる。これを読んだところで内定がもらえるわけではない。これを読んだところでやりたい仕事が見つかるわけではない。

が、今、世の中で起きていることが理解でき知識となれば、少しは役に立つと思う。

キッカケとして使ってもらえれば幸いである。

2013年9月17日

フルマラソンに向けて その17

本来の計画では昨日までの3連休で相当の距離を走るつもりだった。しかし、全国を襲った台風18号の影響で、この3日間で走った距離はわずか10kmと大幅に予定が狂った。

一昨日の10kmは雨が止んでいる合間を縫って、無理矢理走った感じだし・・・。ただ自然災害ばかりはしょうがないと思うしかない。

台風が過ぎ去った後、急に秋らしくというか、これまでの蒸し暑さがすっ飛んで、肌寒いくらいの状態だ。

写真は昨日の昼。ちょうど雨も風も止んだ頃。普段は賑やかな家の前の公園も物静かだった。

9月に入り少しずつ走りやすくなってきた。朝ラン後の冷たいシャワーが本当に冷たい。心地い時間も短くなってきている。

9月に入ってきてからの走りはこの通り・・・。

2日(月) 27分08秒

7日(土) 1時間20分21秒

8日(日) 30分36秒

9日(月) 27分01秒

12日(木) 27分15秒

15日(日) 53分46秒

距離にして45km。月間目標100kmに対して正確に数字をはじき出すなら、少し距離は足りない。やはりこの3連休に少ししか走れなかった影響が大きく出ている。天候まで計算し、きちんと自己管理を行っているのが一流のアスリートなのだろう。あまちゃんですね。

それでもこの期間は久々に15kmの距離を走ってみたし、インターバルトレーニングも取り入れてみた。取り入れたと言っても1回しか実施していないので効果はさっぱりだが、メリハリのある走りにはいいのかもしれない。

今週末21日(土)はナゴヤドームでアクトスリレーマラソン。昨年に引き続き会社の若手を無理矢理引っ張りだし、走ることになる。前日が東京出張で飲んで帰ってくるのが不安要素だが、いい練習にもなる。

全員で会社のTシャツを着て走る宣伝活動。少しでも会社をPRすることを目的としている。

こちらは楽しい経験にしたいものだ(笑)。