77分という映画としては短い作品。

しかし、短さを感じることはなく、かといって退屈さは一切ない。

頃合いの良さが鑑賞後の印象。

49歳の誕生日を迎えた自閉症の息子(知的障がい者にもあたる)と年老いた母親を描いているが、

そこに悲壮な雰囲気はない。

一般的にいえば、この親子関係なら楽しいことより辛いことの方が多いと考えてしまう。

もちろんそんな環境もあるだろうが、それは僕らが勝手に想像しているだけ。

親子には親子にしかわからない深い愛情があり、

その環境だからこそ幸せに思えることもある。

日常が当たり前すぎると関係性の有難さをむしろ忘れてしまう。

大いに反省するところ。

もっと家族に感謝しなきゃいけない。

映画を観ながらつくづく感じた。

本作に悪い人は登場しない。

周りに気を使い、自分たちの平穏な生活を健全に望む。

だが、時にそれが人を傷つけてしまうことも多い。

誰しもが自分の正しさを語っているだけなのに。

多様性の大切さを頭では理解していても、間近だと本能的に体が反応する。

なんらかの偏見が体の中に内在している。

それは僕も同じ。

いくら綺麗ごとを並べて理解を示しても、体のどこかでは別の反応をしてしまう。

そこに対峙させながら少しずつ深めていくしかない。

そんな意味では子供の方が純粋に世の中を見れるのかもしれない。

噓でごまかすこともできない。

大人になると汚れてしまうんだな。

そう思うと塚地武雅が演じた息子忠さんが一番純粋な生き方。

この親子がとてもいい味を醸し出していた。

加賀まりこはおっかないイメージしかなかったが、こんな優しい母親だとは・・・。

この母と息子が作品をほのぼのとさせ、普通に生活することの尊さを教えてくれた。

本作のプロデューサーは本間英行氏。

大学の映画研究会の先輩。

7歳年上なので部活では被っていないし、校舎も違うので接点はなかった。

僕は新人の頃、東宝の事務所でお会いしたことがある。

多分、本間さんは覚えていないと思うが、いろんな話をさせてもらった。

僕も映研の部長だったので、そんな点では近しい関係。

僕が東宝を受かっていたら、同じような人生だったりして・・・。

あり得んか。

身近な存在と勝手に思うことは許してくれるだろう(笑)。

あくまでも個人的に評価でしかないが、2021年の日本映画は秀作が多い。

今年は例年より本数を観ているせいもあるが、そう感じる。

本作もそう。

2021年も間もなく終わるので、今年は自称映画コラムニストとしても一年を振り返ってみたい。

あと1~2本観れるかな。

本作も何気におススメします。

先週の「老後の資金がありません!」と同様、当初はそれほど興味はなかった。

ただ予想以上に評価が高いので、どんなものかと足を運んだ。

イマドキのテーマ設定もいい。

それも社会性に訴求するのではなく、

ホームドラマっぽく娯楽性を求めるのもいい。

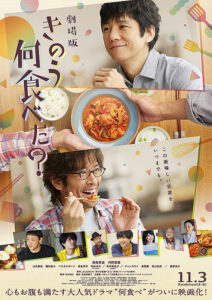

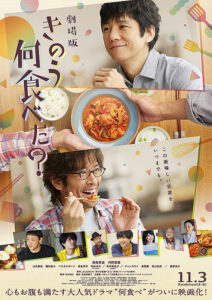

最近、西島秀俊の露出が多いと思うのは僕だけだろうか。

彼がいいのは無色透明なところ。

強烈な個性は感じない。

常に自然体に演技をしているように思える。

「ドライブ・マイ・カー」は妻を亡くした演出家だったが、本作は同性愛の弁護士。

演技は大きく変わらない。

確実に役柄は違う。

しかし、違和感を感じることがない。

僕が無色透明に感じるのもそんなところだろう。

そうそう、同性愛で思い出した。

彼は90年代のドラマ「あすなろ白書」でもそんな役。

売れる前のキムタクも覚えているぞ。

あの頃は月9を結構見ていたなあ~。

映画の話に戻そう。

大変失礼な言い方をすれば、本作のドラマはそれほどドラマチックではない。

大きな事件や激しい展開があるわけではない。

若干、自然体ではない状態を自然体に描いているだけ。

小さな出来事が繰り広げられるに過ぎない。

しかし、そこに現実があり、少なからず共感が生まれる。

描かれる世界が「いいものだ」と思わせてくれる。

その「いいものだ」はまだまだ日本では微妙な立ち位置。

家族も受け止めるべきと思いながらも生理的な違和感があるのも事実。

本作は否定するも肯定するもなく真っ当な人として描くのがいい。

その中にテーマでもある調理を上手くアップさせながら・・・。

西島秀俊の慣れた手つきの料理を見ていると自分もやらねばと思ってしまう。

そして、簡単にできそうだと思ってしまう。

これからの努力ですな。

男が料理をするのも当たり前な時代。

家人を喜ばせなければ・・・。

主役である西島秀俊と内野聖陽の会話を通し、僕らは家族のあり方を考える。

親としても子としても。

誰かを守ることは誰かを裏切ることにも繋がる。

多様化は全てハッピーとは限らない。

しかし、それが未来を作るのも事実。

娯楽作品の中に新しい希望を見せてくれたかもしれないね。

本作は僕が40代や60代だったら観ることはなかった。

舞台となるのがズバリ50代なので、ちょっと不安になり観ることにした。

意外と評判もいいしね・・・。

その割には僕よりも圧倒的に上の世代のお客さんが多かった。

作品としては世代を選ばず楽しめるし、とてもハッピーなコメディとして仕上がっている。

最近、暗い作品ばかり観ていたので、

笑って、ほんのりしんみし、ほのぼのする作品が体を癒してくれる。

やはりバランスは大切。

重い作品ばかり観ていると無口で陰気な50代になっちゃうしね。

映画の舞台となる後藤家は我が家に近い。

ローンのある一戸建てに住み、母はパート、娘は社会人、息子は大学生の設定。

ほぼ同じ。

ストーリーとして異なる点は生まれてくるが、ネタバレになるので書くのは止めておこう。

もしかして同じになったりして・・・。

それは困るな(汗)。

頷けた夫婦の会話を一部披露。

天海祐希扮する篤子さんが貯金の少なさに嘆くシーンがあり、その額が700万と分かる。

旦那章さん役の松重豊が「貯金は2000万くらいあると思ってた」と驚き、白い眼の篤子さん。

そんな会話。

僕も嫁さんに貯蓄額を聞いて、愕然としたのはつい最近のこと。

家庭のことを奥さんに任せっきりにしている旦那は全く家の実態を知らない。

後藤家も山田家も無駄使いしているわけではないが、意外なほど貯まらない。

ダメ親父の松重豊に共感してしまった(汗)。

思ったほど貯金のない中で、葬儀、結婚式などお金の掛かる行事が重なり、更に・・・。

そんなふうに物語は進むが、その切実さは笑いを与えてくれる。

本来不安でしかない要素を楽しめるのは、観る人によっては辛いかも。

しかし、それでも大丈夫と思わせてくれるのがこの映画の良さ。

喜怒哀楽を上手く演じる天海祐希の存在は大きい。

あんなスタイルのいいシュッとした50代の主婦はいないと思うが、

(50代の主婦の皆さん、ごめんなさい)

それが普通の主婦として溶け込んでいる。

そして何より姑役の草笛光子が素晴らしい。

とても88歳とは思えない身のこなし。

あれ、CGじゃないよね?と思わせてくれるほど軽快な動き。

2人の会話のやり取りもいい。

特に宝塚に入る、入らないの会話は知る人にとっては大きな笑いに繋がっただろう。

天海祐希の絶妙な表情も・・・。

確かに「老後2000万円問題」を心配する我々世代は多いと思う。

今後、どんな予期せぬ出来事が降りかかってくるかは分からない。

そのためにも少しでも貯金をしなきゃと考えるも仕方ない。

まあ、でも、なんとかなるんじゃないかな。

いざとなれば・・・。

そう楽観的な気持ちにも本作はしてくれる。

とても愉快な作品でした。

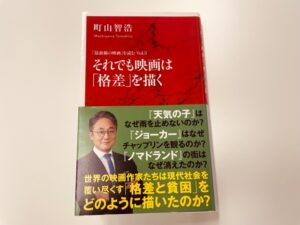

本書は書籍広告をぼんやり見ていたら、買ってくれ!とばかりに目に飛び込んできた。

無意識的にこの分野に関心があるのだろうか。

仕事とは直接関係ないが、自分が読まなければならない使命感にかられ手に取った。

なるほど、こんな視点で映画を観ることも大切。

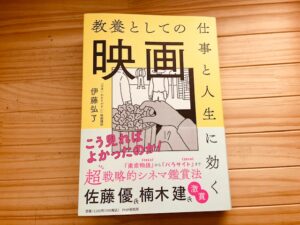

少し前に読んだ「仕事と人生に効く教養としての映画」にも

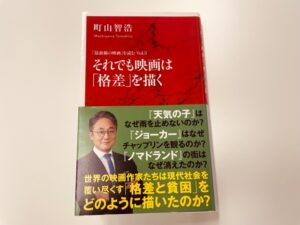

「パラサイト 半地下の家族」や「万引き家族」が紹介されていたが、本書は別視点。

どちらにしても現代社会を表す代表的な作品といえるのだろう。

本書は格差をテーマに13本の映画を紹介している。

前述した作品以外に「ジョーカー」「ノマドランド」

「わたしは、ダニエル・ブレイク」「家族を想うとき」の6本は鑑賞済み。

残りは未鑑賞だが、タイトルすら知らない作品もいくつか。

映画コラムニストとしてはまだまだだと思いつつ、

どうエッジを立てていけばいいのか本書を読みながら学ぶこともできた。

一体何をしようと企んでいるのか・・・。

著者の町山氏は時代が映し出す格差を徹底的にあぶり出す。

それも作品に留まることなく、監督の傾向性を語る。

監督論の書籍といっても間違いではない。

例えば「パラサイト 半地下の家族」のポン・ジュノ監督については育ってきた環境から

デビュー作の評価、社会との関わり、韓国経済が監督にもたらした価値観まで深く掘り下げている。

ポン・ジュノ監督がなぜ「パラサイト~」を作るのか、その背景まで理解できるのだ。

その上で国内に広がる「格差」を強烈な映像をメッセージとして送り続ける。

「万引き家族」の是枝監督も同様。

過去の作品が何らかの形で繋がっているのだ。

予想以上に監督のこだわりは一貫しておりシンプル。

それが社会性を生む出している要素でもあるだろう。

ケン・ローチ監督なんてその代表選手なのかもね。

格差といっても国により事情は異なる。

非正規雇用、生活保護、ワーキングプア、虐待など背景は異なるが、

すべて貧困に繋がっているのは事実。

犠牲は子供だけでなく、シングルマザーでも老人でも。

映画を観るとハッとさせられるが、普段の生活ではあまり感じることはない。

せいぜい悲惨なニュースを見て嘆くくらい。

まだ偏った見方もあるだろうし、僕自身が「自己責任」に拘っている面も多い。

映画はその認識の甘さを否定してくれ、別の角度から大切なことを教えてくれる。

本書に登場する監督は過去の作品や監督から影響を受けているが、

代表的なのはチャーリー・チャップリン。

「キッド」でも「モダン・タイムズ」でも「黄金狂時代」でも職にあぶれた主人公が街を彷徨う。

時代は関係ないようだ。

これを喜劇として描いているが、チャップリンはこんな名言を残している。

「人生をロングショットで撮れば喜劇になる。クローズアップで撮れば悲劇になる。」

なるほどね。

遠くから見たら顔の表情なんて分かんないしね。

今年観た映画でいえば「ミナリ」や「茜色に焼かれる」もこのジャンルだろうね。

こんなことばかり追っかけていたら映画はツラくなるばかり。

その分、その反対側も大切にしていかないと。

これからもポジもネガも併せ持ち映画を観ていきたいね。

本書で紹介された「バーニング 劇場版」は近いうちにAmazonプライムで観てみようと思うけど。

最近、実話を映画にした作品を観ることが多い。

外国映画はほとんどそうじゃないかな。

「アウシュビッツ・レポート」

「MINAMATA」

「コレクティブ国家の嘘」

コレクティブ~はそもそもドキュメンタリーか。

映画をより楽しむなら「007ノー・タイム・トゥ・ダイ」や「エターナルズ」の方がいいが、

どうも足がそちらに向いてしまう。

それもネガティブなテーマばかりに。

ノー天気な性格から脱しようと秘かに企んでいるのか、単に病んでいるだけなのか。

真面目に言えば映画を通して社会の闇を感じたいんだろうね。

その意味では本作はアメリカ社会の闇そのもの。

いつも思うことだが、そんな作品を堂々と制作するアメリカ映画はやっぱ凄いね。

さすが自由の国。

忖度なんて言葉はないんだろう。

本作がどこまで忠実に実話を描いているかは不明だが、想像するにより現実に近いのではないか。

派手なパフォーマンスもなければ、必要以上に悲劇を演出するわけでもない。

あくまでも事実を正確にあぶり出す。

そんな気がしてならない。

それが却って恐怖心を煽り、国家の危うさを知ることになる。

オバマ大統領も柔軟な態度ではないんだ・・・。

ちょっぴり残念。

やはりその事実を認めたくはないんだろうね。

仮に僕が大統領であっても、

(あり得ないことだが)

闇に葬りたい気持ちは芽生えるだろう。

国の評判を落とすだけだし・・・。

他の国でも同じような事件は起きていると思うが、

アメリカ映画のように堂々と発信できないだろう。

日本も中国もどこかも・・・。

その時点であっぱれかもね。

やっぱり正しさをもみ消したらいけないと思うんだよね。

残念なのは映画でしかこの事実を僕は知ることがない。

単に自身の知識不足もあるが、このニュースはどこまで国内に入ってきたのだろうか。

結構、素通りだったりして。

そう思うとミリオン座には感謝しなきゃいけない。

本作で久しぶりにジョディーフォスターを観た。

随分と年を取られたと思ったが、それは当たり前。

よく作品を観た時代は僕も20代だったわけで、彼女が60歳になるのは自然な流れ。

それでも老けていないし、カッコよさも感じる。

いい年齢の重ね方をしている女優だ。

先日、たまたま若かりし頃のブルックシールズを観たが、

彼女は一体どうしているのだろうか。

いかん、本作とは全然関係ない方にいってしまった。

今年の中でも重厚な社会派映画で観るべき作品だが、

唯一、ケチをつけるとすれば映画タイトル。

”黒塗りの記録”は必要ないと思うんだけど、僕だけかな。

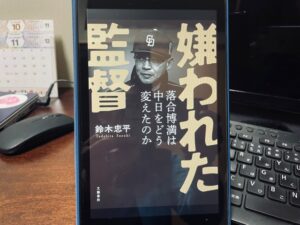

名ばかりのドラゴンズファンだが、読んでおかなくちゃいけない。

僕の周りにも本書を絶賛する人も多かったし・・・。

絶賛した一人タカイは今週のブログでアップしていた。

ネタ被りだが、ここはやむを得ない。

感想を一言で言ってしまえば、いやあ、メチャクチャ面白かった。

グッとくる場面も多かった。

興奮もした。

やはり大切なのは言葉か。

その言葉の重さが一人の選手の行動を変え、選手としての価値も変える。

元日本ハムファイターズの白井氏の言葉とは異なる。

コーチングの世界ではないが、相手に気づかせる点においてはそれに近い。

魔法の言葉ではないが、受け取った側は後になって魔法の言葉と気づく。

本書のことはいろいろと書きたいが、どこから書けばいいのだろうか。

タカイのような難しい表現はできないし・・・。

ビジネス本でもあるがスポーツノンフィクションのジャンル。

さらにいえば私ノンフィクション。

このジャンルは久々に読んだ。

著者の鈴木氏は落合監督に随行しながら、

(彼は名古屋の高校を出て名古屋の大学の出身。それだけでも身近に感じる)

そこから受ける印象を一人称で表現している。

沢木耕太郎氏の世界であり、金子達仁氏が中田英寿と共に過ごした世界。

著者がどこまで影響を受けているかは不明だが、そんなことを感じた。

雑誌「Number」も全然読めていないので最近の傾向はわからないが、目線はあくまでも主観。

そこに客観的事実が入るため、より落合氏の人物像が明確になる。

嫌われている人物として描かれているが、そこには最大の愛とリスペクトがある。

そんな気がしてならない。

鈴木氏は落合氏との8年間を通し自分のキャリアを築きあげた。

その感謝の念も本書に間接的に表現されているように思う。

落合氏は一流の選手を作っただけではなく、一流のライターも作ったのか。

やはり育てたというべきか・・・。

それも著者に投げかけた言葉から始まっている。

「お前はもっと数字を残せる。一流ってのはな、シンプルなんだ。前田を見ておけ」

「五年、だからな」

「野球ってのはな、打つだけじゃねえんだ。お前くらい足が動く奴は、この世界にそうはいねえよ」

本書に登場する選手に発した言葉。

言葉は乱暴で素っ気ないが、選手は気づき、勇気づけられ、自分の果たすべき役割に立ち向かう。

きっと投げかけても気づかずに終わった選手もいるはず。

そこに救いの手は差し伸べない。

気づかなければそれで終わり。

ある意味、それがプロの証明だと落合氏のメッセージに思えてくる。

落合氏の魔法の言葉は勉強になるが、残念だが企業では使えない。

しかし、妥協を許さない、すべての評価は結果、好き嫌いも差別もない。

そんな姿勢は企業の責任者やマネージャーは学ぶべき。

やはりビジネス本か・・・。

ドラゴンズの球団や親会社の派閥が描かれているのも面白かった。

大島派、小山派なんて顔が浮かんでしまうじゃないか(笑)。

いずれにしてもチームは強くないとなんら説得力は生まない。

果たして来シーズンのドラゴンズはどうだろう。

立浪新監督に期待したい。

と本書とは関係ない終わり方だが、おススメの一冊であるのは間違いない。

この秋は観たい映画が多い。

そのため本作を観るのが遅くなってしまった。

間もなく公開も終わるだろうから、観客動員のお手伝いはあまりできない。

すみません・・・と謝っておこう。

予告編に重さを感じたため、後回しになってしまった。

その割には重たい作品ばかり観ているけど。

後回しの理由の一つに東日本大震災がテーマであることが挙げられる。

直接的ではないがこの凄まじい震災が起こした悲劇は理解している。

本作はフィクションではあるが、その悲劇が直に届きそうでたじろいてしまった。

この事件は現実に起きる可能性も十分感じるし・・・。

実際にそれに近い事件は発生しているだろう。

この震災が原因でその後の人生が大きく変わった方の存在を僕らが知らないだけ。

やむを得ず不幸を背負う。

その不幸は誰にもぶつけることはできない。

瀬々監督はそれを代弁しているのか・・・。

ネタバレしない程度に話しておくと、

本作は善人と呼ばれた方が餓死させられる事件を追うもの。

ポスターだけでも想像できるように刑事は阿部寛、容疑者は佐藤健。

なぜ、阿部寛は刑事役が似合うのだろうか。

絶対、犯人役ではない。

別の作品を思い出した人も多いと思うが、それは僕だけ?

それはどうでもいい。

この刑事役と容疑者役を中心に映画は進む。

それも事件が起きている現在と震災直後をシンクロさせながら、

互いの人間関係や人間性をあぶり出していく。

そこで僕らは震災がもたらした不幸を痛感し、生きる辛さを感じていく。

かすかな希望はあるものの、厳しい現実にかき消されていく。

誰も容疑者や犯人を責めることはできない。

善人は善人としての行為を全うするが、人を幸せにできるわけではない。

結局は全てが被害者だということ。

もちろん映画の世界。

作られた世界の話に過ぎない。

しかし、いつ何時、この悲劇が自分の前に襲ってくるとも限らない。

自分の意識や行動はコントロールできるが、自然災害は従うしかない。

抗うことはできず、ただ受け入れるだけ。

自分で護ることも護られることもできない。

無力さと向き合うだけなのか・・・。

決して楽しめる映画ではない。

しかし、多くのことを感じることはできる。

それだけで十分観る価値はあるだろうね。

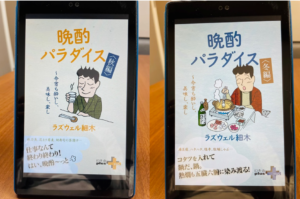

Amazonの「あなたにおすすめ新商品のお知らせ」でメールが送られてくる。

決して新商品ではないと思うが、嗜好性を見抜かれている。

Amazonは趣味の傾向性だけでなく、その時の気持ちも察して案内するのだろうか。

随分と恐ろしい時代になったもんだ(笑)。

ラズウェル細木さんはかなり前から活躍される漫画家だが、僕が知ったのは昨年。

「酒のほそ道」をkindleで格安で購入し、その後「うシリーズ」を読んで、親しみを抱いたくらい。

酒に興味のない人には面白くもなんともないと思うが、僕は大いに共感しながら楽しんでいた。

そしてオススメされたのが本書。

ほぼジャケ買いに近い。

実に愚かなジャケ買いだが、仕方ないとしか言いようがない。

本書はマンガかと思っていたが、実際はエッセイ。

細木氏の酒飲みのエッセイ。

これが面白い。

季節に分かれているが、ここは当然、秋から攻めるべきだろう。

細木氏のいいところはあくまでも庶民目線の飲み方。

上から目線で高級ワインのウンチクを語るわけではない。

秋編のスタートが秋刀魚なのもいい。

そういえば今年はなかなか秋刀魚が食べれなかった。

嫁さんにはずっと秋刀魚を食べたいと訴えていたのだが、「高い!」の一言で却下されていた。

200円台、300円台では買ってくれない。

100円台じゃないと買えないらしい。

山田家はそんなに貧しいのかと落ち込んだが、秋刀魚はそれくらいの価値としかみないようだ。

長年培われたものの見方を変えるのは難しいね。

そうしたら先週、ようやくテーブルに並んだ。

なんと翌日は秋刀魚の刺身も天ぷらも頂いた。

それに合う日本酒も・・・。

もうそれだけで幸せいっぱい、胸いっぱい。

やっぱいいねえ、秋は・・・。

そんなふうに感じるのだが、細木氏はそんな輩のために「秋の晩酌」の献立を考えてくれる。

最近、たまに料理をするようになったが、素人にもできそうな簡単な献立。

「おー、今度、やってみるぞ~!」と気持ちは昂る。

気持ちだけだけど・・・。

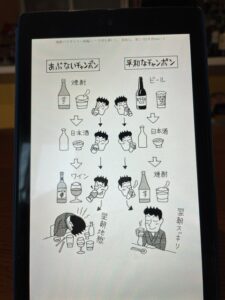

細木氏は日本酒好きでよく蕎麦屋を利用し、蕎麦屋の楽しみ方も解説してくれる。

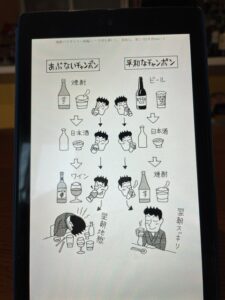

どうしたら二日酔いになるのかも・・・。

先日、僕も久々に二日酔いになったが、確かにこんな飲み方だった。

改めて気を付けなきゃ(笑)。

ブログを書きながら、いつも以上にくだらない内容になっているなと痛感。

まあ、いいんじゃないのと開き直るしかないね。

先週から急に寒くなってきた。

これまで冷酒ばかりだったが、そろそろ燗酒を思っていた矢先、ご一緒した方が

「熱燗ちょうだい!」と素晴らしい注文を・・・。

今シーズン初めての熱燗。

これもいいね。

晩酌パラダイス、今宵も酔いし、美味し、楽し。

さて、今日は休みを頂いて、京都。

どんな夜になるのかな。

予告編で観た岡田准一の立ち姿のカッコよさから観たくなった作品。

今、日本の俳優陣で一番時代劇が似合うのが彼じゃないかな。

その佇まいも雰囲気を感じるし、殺陣シーンは実に様になっている。

本人が殺陣の監修をしているから相当こだわってもいるのだろう。

何となく黒田官兵衛に見えたり、石田三成に見えたりするが、

いずれ違いを見せつける俳優になると思う。

残念ながら原作は読んでいない。

何度もドラマ化や映画化される人気作でもあるため、

そろそろ司馬先生をしっかり理解しなきゃいけないと思いながらも、なかなか・・・。

本作をいいキッカケにしたいね。

本作の上映時間は148分。

映画としては長いが、土方歳三の一生を描くには少々短い。

少し詰め込めた感はあったが、これ以上の長さで緊張感を保つのは難しい。

一定の緊張感を保ちながら、最初から最後まで映画を楽しむことができた。

それは本作のレベルの高さ。

もっと出来栄えを語るべきかもしれないが、僕はそこはどうでもいい。

ある意味、歴史に翻弄された一人の男の生きざまを感じることが僕の目的。

この幕末はどの視点から時代を見るかによって大きく人の描き方も変わる。

象徴的なのは徳川慶喜。

大河ドラマ「青天を衝け」で草彅剛が演じる慶喜と

本作の山田裕貴演じる慶喜はとても同じ人物とは思えない。

山田裕貴もなかなかの好演。

慶喜ファンは怒ると思うが・・・。

いろんな角度から歴史を知り、人の生きざまを感じるだけで映画を観る価値はある。

自分の人生と比較するわけではないが、一人の男として何に拘っていくかも考えどころ。

大河ドラマの土方役の町田啓太もクールでよかったが、

やはりドラマと違うのはスケールの大きさ。

そこは最大の映画の魅力といえるだろう。

そのあたりの演出は原田監督のお手の物。

いつも流石だと感心させられる。

僕は特別、原田真人監督のファンではない。

好きでもなければ嫌いでもない。

しかし、近年の作品はすべて観ている。

「日本のいちばん長い日」

「関ヶ原」

「検察側の罪人」

興味喚起させる腕が高いのか、なぜか琴線に触れ観てしまうことが多かった。

どの作品も安定感が高いのが印象。

映像美への細部のこだわりもあると感じるし。

これは個人的な意見だが今年は例年と比較して日本映画のレベルが高いと思う。

例年より多くの作品を観ているのが大きな理由だが、スケールの大小に限らず優秀作が多い。

来年、今年ほどの本数が観れるかわからないので、

日本映画ベストテンでもやってみようかと思う。

「名古屋の映画コラムニストが選ぶ2021年日本映画ベストテン」

なんて・・・。

本作は果たして何位なのか。

土方歳三の男らしさを感じた作品だった。

なかなかいいタイトルである。

このようは書籍が発行されると僕の普段の行いも肯定的に見られるんじゃないかな。

映画コラムニストは実際の仕事にも役に立っているんだと。

それも人生にいい影響を与えているんだと。

僕は近い将来、映画とキャリアを結びつけるような役割も担っていきたいと考えるが、

本書の存在が後押ししてくれることにもなるかもね。

いろんな視点で捉えることで映画は人生に役立つ重要なコンテンツ。

それも証明できるだろう。

自ら映画コラムニストを名乗りエラそうなブログを書いているが、

本書を読むと、まだ映画に関する知識も見方も足りないのがよく分かる。

所詮、自称に過ぎず、所詮、素人。

もっと深い視点で映画を観ないと作品の持つ本来の魅力を理解することはできない。

一つの作品を1回観るだけでは理解不足。

何度か観ることにより、ようやく納得の範囲内に収まる。

もしくは集中力を3倍にして、すべてのセリフ、すべてのカット、

その繋がりの意味を理解しないといけない。

映画は楽しむものであると同時に考えを深めるものでもある。

そこで初めて教養が身につくといえるのだろう。

そう考えると映画のハードルが一気に上がってしまうので、それを中和するのが僕の役割。

ほんまかいな・・・。

本書には映画の効用、映画の歴史、日本の古典映画の評価の高さ、絵画としての視点など、

僕が思いもつかないような切り口で迫ってくる。

だからこそ新しい発見と驚きがあり、未熟さを痛感することにもなった。

例えば小津安二郎監督の描く世界について。

世界的に評価の高い小津監督が何を真実として訴えかけようとしているのか、

ぼーっと観るだけでは何一つ理解できない。

ローアングルでカメラを固定した撮影法は僕でも語れることではあるが、

そこに秘められたメッセージは何か。

似たようなカットをワザと前後で映す意味とは何か。

そんなことを考え観たことはない。

「東京物語」が「史上最も偉大な映画」歴代ランキングに常にランクインしているのは

海外の批評家がそこを読み切っているせいもあるのだろう。

アマゾンプライムのウオッチリストに入ったままの状態から出すいいキッカケかもしれない。

いずれ小津作品には向き合おうと思っているし。

学生時代観た時はあまり面白いとも感じなかったし。

それなりに年齢を重ね教養も身につき、

(えっ、身についてない?)

鑑賞能力も上がっているはず。

最近でいえば「ボヘミアン・ラプソディー」の噓のテクニックを言及していたり。

観る側は上手くコントロールされているんだと・・・。

著者は観た映画のアウトプットの重要性も語っている。

僕がその都度、ブログにまとめるのも間違ってはいない。

むしろいい人生を送るために必要なこと。

本書を読んでちょっと自信はついたね。

まだまだ足りない点は大いに認めるけど。

個人的に十分楽しめる書籍でした。