インド映画ってダンスシーンがあり3時間の上映が普通と思っていた。

最近観た作品はそんな感じだし、日本で公開されるインド映画はその傾向が強い。

しかし、そんなはずはない。

全ての映画が3時間以上だと疲れてしまう。

日本映画が時代劇やアニメばかりじゃないのと同じでインド映画も幅広いジャンルがある。

初めてのジャンルでインドの文化を知るいい機会となった。

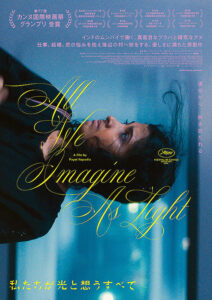

本作は2024年カンヌ国際映画祭にてインド映画として初めてグランプリを獲得。

もっと話題になっていいと思うが、名古屋でも地味に公開。

カンヌ映画祭グランプリ作品は確かに通好みでマニアックな作品が多いため話題になりにくい。

本作も自由な生き方が難しいインド女性の葛藤を描くため、事情を知らないと理解も簡単ではない。

宗教的な問題も僕らが考える以上に本人に与える影響は大きい。

日本なら浄土真宗と曹洞宗、いや仏教徒とキリスト教徒での結婚もそれほどハードルは高くはない。

そこに日々の仕事が絡む。

ムンバイでの生活は東京の比ではないのだろう。

人口増加もハンパなく家賃高騰やビルの建替えも生活を脅かし、

普通に人が住むにはかなり厳しいようだ。

今どきのオフィスビルの周辺に昔ながらの汚い長屋が並ぶのはその象徴。

それを語るシーンはないが、幻想的な映像から垣間見えるリアルさから容易に想像できる。

本作の主役はムンバイで働く2人の看護師。

ルームメイトで真面目な先輩プラハと陽気な後輩アヌ。

お互いの価値観は異なりぶつかるが、信頼関係は厚い。

姉のように妹のように接する。

僕は途中まで姉妹と勘違いしていた。

お互いに抱える問題は他人にとっては小さなこと。

それも異国の関係性においては分かりづらい。

僕がスムーズに感情移入できなかったのはそれが理由かも。

しかし、映画が進行するにつれ徐々に感情移入もできていく。

自然に作品にのめり込んでいく。

どんな展開になるかは伝えない方がいいし、伝えたところで分かりずらい。

ダンスありの3時間映画を観るとインド人は感情的で表情も豊かだが、実際はそうではない。

感情を抑え耐えることも多い。

ステレオタイプに人種を判断してはいけない。

閉鎖的な社会での女性の在り方はこれからもっと描かれるべきだろう。

そんなことを感じた作品であった。