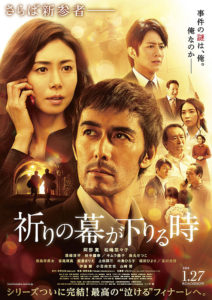

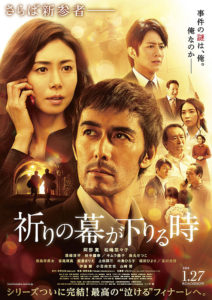

「新参者」シリーズはドラマ、映画を含め一度も観たことがなかった。

本作も予告編には惹かれたものの、

本シリーズを観ていない理由で観るつもりはなかった。

しかし、映画評論仲間のBush解説員がベタ褒めをしていた。

そして、彼もこれまでの作品は観ていないという。

以前の作品を知らなくても影響がないと言われるので、

その言葉を素直に受け止め観ることにした。

結論から言おう。

その言葉は本当だった。

犯罪ミステリーというよりは上質な人間ドラマ。

号泣した観客も多いだろう。

予告編で流れるシーンに名作「砂の器」をダブらせていたが、

あながち間違いではないようだ。

僕の感性もまだまだいけるということ(笑)。

80年代半ばにあの田んぼ道を歩くのは正直違和感を感じたが、

演出的には気持ちを盛り上げてくれる。

ちょうど僕が大学に進学する頃なので、

もう少し時代は進んでいたはずだと・・・。

まあ、そんな話はどうでもいい。

感情が重なり合う時に生まれる行動は誰もが共通するのかもしれない。

僕は阿部寛氏扮する加賀恭一郎という人物を知らない。

どんな事件を解決し、どんな性格かも分からない。

だが、これを観ただけで人間的な魅力とその明晰さは理解できる。

高揚した今の気分でいけば、全シリーズを観てしまうかもしれない。

それだけ引き込まれた。

それと同時に思うのは、「最近、作品多過ぎじゃね?」ということ。

本作を観ていた時に流れた予告編「空海」にも「北の桜守」にも出演している。

毎年のように主演作が上映されている。

日本映画界はこの人に頼りすぎじゃないかと思ってしまう。

もちろん映画映えするタイプではあるんだろうけど、

もっと他の男優さんにも活躍して欲しいものだ(笑)。

本作は東京・日本橋がカギ。その周辺の橋がたくさん登場する。

きっと僕もいくつかの橋は渡っているはず。

茅場町のあの橋もそうなのかな?とふと考えてみたり・・・。

日本映画のいい点はいろんなロケ地が自分とオーバーラップさせられるところ。

そんな意識をしながら映画を観るのもいい。

親子の大切さを感じる感動する作品だった。

自称「映画コラムニスト」であるワタクシ。

自称は自傷という話も・・・(笑)。

映画コラムニストを名乗っていながら、

それに相応しい本数を観ているかというとそうでもない。

2017年、映画館で観たのは26本。

そのうち日本映画は17本。

圧倒的に日本映画の割合が高いわけだが、優秀作品は見逃しているケースが多い。

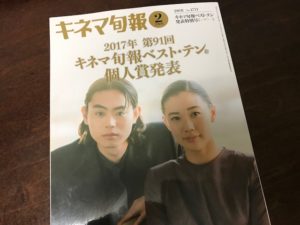

先日、発売されたキネマ旬報の日本映画ベストテンは、

1位 映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ

2位 花筐/HANAGATAMI

3位 あゝ、荒野(前篇)(後篇)

4位 幼な子われらに生まれ

5位 散歩する侵略者

6位 バンコクナイツ

7位 彼女の人生は間違いじゃない

8位 三度目の殺人

9位 彼女がその名を知らない鳥たち

10位 彼らが本気で編むときは、

結構、小粒で男女関係を描いた映画が多い。

そのうち僕が観たのは「幼な子われらに生まれ」「彼女の人生は間違いじゃない」

「三度目の殺人」の3作品のみ。

これでは映画コラムニストとして失格。

読者選出ベストテンにおいてはたった2作品のみ。

中には名古屋で上映されていない作品もあるが、これでは何も語ることができない。

外国映画もベストテンに入った作品は「マンチェスター・バイ・ザ・シー」と

「ムーンライト」を観ただけ。

それにしても知らない作品が多い。

予告編が気になったとか、話題性が高いとかだけで観ているので、

肝心な作品を見落としてしまう。

もっと情報を仕入れて映画館に向かわないといけない。

将来を考えるとこれではダメだ。

映画コラムニストととしてのポジションを確保するためにも気合を入れ直す。

1月は2本しか観れなかったが、気持ちも新たにこのブログでも紹介していきたい。

最低でも月に3本は観ておくべきか。

こちらの仕事をメインにする覚悟が必要。

よしっ、映画を観てから出勤するぞ(笑)。

あっ、そうそう、昨年の作品では「あゝ、荒野」を今すぐにでも観たい。

早くAmazonプライムに追加されないかな・・・。

初めて電子書籍で読んだ。

これまでも何度かkindleに落としたものの、その行為に満足し未読のままで終わっていた。

マンガは何冊か読んだが、書籍としては今回が初めて。

まだまだ印刷された書籍の方が頭に残る感じはするのはアナログ人間だからだろうか。

もっと積み重ねることが必要か。

線の引き方とかそれの出し方とかイマイチ要領を得ないし・・・。

本書を読み、自分自身がアマゾンに取り込まれているのが再確認できた。

はっきりいってこれは危険な兆候。

簡単に巻き込まれてはいけないと思いつつ、思うツボ状態。

アマゾンは利益を薄くすることで参入障壁を高くする戦略。

ある意味、徹底的な安売り戦略。

ポーター的に言えば圧倒的なコストリーダーシップ戦略。

Amazonプライムなんてみれば一目瞭然。

一年間で3900円の料金で映画が見放題。

一年前の公開作品が続々と追加される。

これではレンタルビデオのビジネスモデルが成り立つわけはない。

電子書籍も同様。

宅配の必要がない分、コンテンツを揃えれば圧倒的な競争優位に立つ。

そして、アマゾンエコーやアマゾンゴーの存在。

ビックデータを基に世界を牛耳ってしまう。

ソフトバンクとヤフー、イオンの3社が共同でインターネット通販事業を始めると

昨日のニュースで流れていたが、本当に対抗できるのだろうか。

もう少し早ければ市場を取ることはできたと思うが、

今の状況の中で強敵な存在としてなり得るのだろうか。

日本企業として応援したいと思いつつも、

自らの行動を変えることができるかは何とも言えない。

Amazonはその先を行っているようにも思えてくる。

ベゾス氏が常に口にしているのは

「顧客第一主義」「超長期思考」「イノベーションへの情熱」という3つのバリュー。

生半可なこだわりではなく、その徹底ぶりをみるとちょっと恐ろしくもなったり。

カスタマーエクスペリエンスという耳障りのいい言葉に振り回されないようにしないと・・・。

すでに手遅れかもしれないけど(笑)。

本書でアリババの脅威を初めて知った。

Amazonとは全く違う戦略で中国全土を制覇している。

こんなに力がある企業とは知らなかった。

無知は罪ですね・・・。

マーケティングの知識はある程度持っていたつもりだが、

4CとかP2Pとか新しい概念に追いついていなかったり・・・。

こういった書籍を読むと自分の頭の古さを痛感してしまう。

気をつけないと・・・。

それでも電子書籍ばかりに頼ることなく、

紙の質感や匂いを忘れない感性も持っていたい。

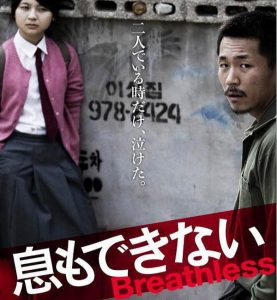

公開されたのは今から10年前。

ずっと気になる作品だったが観る機会がなかった。

TSUTAYAに行っても本数が少なく貸出中ばっかりだったし・・・。

今回、Amazonプライムに加わりようやく観ることができた。

やっぱりAmazonの回し者?(笑)。

これは当時の韓国の社会を描いているのか、

万国共通の家庭間の闇なのか、それは分からない。

平凡な生活を送る者としては避けて通りたい世界の話である。

本作は冒頭からグイグイ引き込まれ、

体も心もグダグタになったところで映画は終わる。

本作の紹介によっては純愛ストーリーとあるが、そう捉えるのは結構酷だ。

確かにその要素は多い。

2人だけのシーンはその要素はあるし、言葉にならない言葉に愛を感じるのは事実。

当然、キスシーンもなければ、手をつなぐシーンもない。

あくまでも暴言を吐き、その乱暴な言葉から愛情を推測するしかない。

この作品もそうだが、昨年観た「愚行録」でも「ムーンライト」でも

いかに子供の頃の生活環境がその将来に影響を及ぼすか、

生き方を大きく変えてしまうか、共通するところ。

健全な環境でないと健全な育て方はできない。

この暴力的な主人公も被害者であり、実際、それは自分自身も理解しているが、

自分ではどうすこともできず、暴力に頼るしかない。

それがとてもせつなく、観る者を動揺させる。

それが映画の最大の魅力だ。

僕は韓国映画に詳しくない。

今まで観た映画は暗い作品ばかり。

それが特徴なのか?。

本作は主役のヤン・イクチュンが監督も手掛ける。

こんな野蛮な顔をした役者が、こんな繊細な映画を作ることができるのか。

それだけでも観る価値はある。

それ以外にも観る価値もあると思うが、それは一体なんだろうか・・・。

観ていない方は、ぜひ、確かめてもらいたい。

ただのミーハーなのかもしれない。

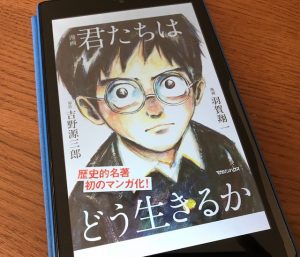

最近、僕の周りでもこのマンガを読んだ方が多く、

いい評判も聞くので、つい手に取ってしまった。

それも電子書籍で・・・。

年末にアマゾンでタブレット「Fire HD」を購入した。

今年はkindleをメインに読書をしようと考えていたのだ。

しかし、なかなか体が反応しない。

まずはお手軽さを求め、本書のkindle版からスタートすることに。

さすがに電車に乗りながらこのマンガを手に読んでいるのは恥ずかしい。

それがタブレットを持ち、難しい顔をしながら読むとなんだかいい感じ。

結構、浅はかな行動だが、そんなふうにしてこのマンガを読み終えた。

大人が読んでも感動するし、初心に返ることができる。

コペルくんとおじさんとの手紙のやりとりをこちらにググッと迫ってくる。

恥ずかしながら話題になるまで僕はこの書籍の存在を知らなかった。

もし、小学生や中学生の時に読んでいたら、

ほんの少しだけ視線が上に向いていたのかもしれない。

今となってはどうにもならないことだけど・・・。

どんなに時代が変わっても伝えることは伝えなきゃいけないし、

守らなければならないことは守らないといけない。

ちょうど読み終えたタイミングでTV番組「サンデーモーニング」を観ていると特集を組んでいた。

たまたま高1の息子も一緒に観ていたので、本書を勧めてみた。

普段なら面倒くさそうな態度を示すだけだが、なぜか今回は食いついてきた。

kindle版に興味を示したこともあるだろうが、なんと読み始めた。

親の穿った見方かもしれないが、自分の将来に期待と不安を抱き、

このマンガの存在に響いたのかもしれない。

読み終えた後に感想を求めても「別に」とか「まあまあ」としか答えないだろう。

それでいいと思う。

自分の頭で何かを考える機会があればいいし、そのきっかけが少しでもできればいい。

僕はこれまでマンガはほとんど読んでこなかった。

しかし、昨年から「三国志」を読み始めたことで、マンガでも学べることが理解できてきた。

このタブレットで歴史ものあたりを読むのはいい息抜きかも。

気づいた時にタブレットの中はマンガばかりの可能性もあるけど・・・。

気をつけながらタブレットにも向かっていこう。

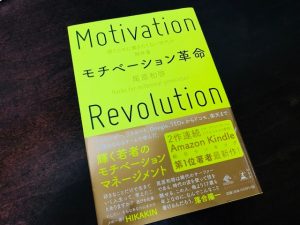

随分と本棚に寝かせていたが、ようやく読み終えることができた(笑)。

読了後、

「なるほど~!」と感心したと同時に、

「これは講演ネタとしても使えるな。ヒヒヒ・・・」

と越後屋のような笑みを浮かべてしまった。

それは何か。

最近、ありがたいことに新卒採用の手法について講演依頼を頂くことが多い。

その際に今どきの若者像について話をするのだが、

ここ最近は「つくし世代」の話をするケースが多かった。

本書を読んで、その今どきの若者像を明確に表しており、

それを紹介することで若者の気質をはっきりと認識させることができると感じたのだ。

凄く的を得たいい表現だと思う。

本書では今の若い世代をこう表現している。

「乾けない世代」

僕のようなバブル世代を含め、上や下の世代も物欲が旺盛な「乾いている世代」。

常に何かを渇望している。

それが今の若者は違う。

生まれた時から必要なものは何でも揃っていて、物や地位を欲して頑張ることはないという。

埋めるべき空白がそもそもないと言うのだ。

だから、頑張らせるためには明確な目的が必要になる。

著者は「意味合い」「良好な人間関係」「没頭」だと言っている。

詳しくは本書を読んでもらえれば理解できるが、

昨今の若者とあてはめると十分納得できる面が多い。

僕の学生時代はバイト代で、車を買い女の子を乗せ、ちょっとお洒落なお店にいく。

それが稼ぐ目的だった。

それをガムシャラにやっていた。

仲間と競っていたような面もある。

しかし、今はそうではない。

車はなくてもいいし、あっても軽自動車で十分。

お店もサイゼリアでOKという。

「そんなオトコでどうする!ダメじゃないか!!」

と憤るのは既に古い世代。

そういった価値観を持つ若者をうまく活用する企業が今後成長していくと考えられるのだ。

僕は偉そうにそんな実態をいろんな場で話すわけだが、

すべて理解しているかと言えばそうではない。

自らがその価値観とせめぎ合っている状態。

分かりやすく言えば、頭では理解しているが、体は拒否反応を示している状態。

それでは自分がイケていないので、無理矢理、体をこっちに向けようとしている。

そんな感じだ。

ある意味、自分がそれだけ年を取ってきたわけ。

高校生の息子は気付いた時にはスマホを当たり前のように触っているわけだから、

固定電話が掛かってきてもレアなケースとしか思っていない。

平凡な日常は20年前と大きく様変わりしている。

毎日1ミリずつの変化で気づかないだけだ。

それを相手に求めるだけでなく、いかに自分自身が向き合えるかが重要だろう。

本書でも「VUCA」の時代に突入したと・・・。

今どきの若いヤツは・・・と思っている方は読むべき1冊である。

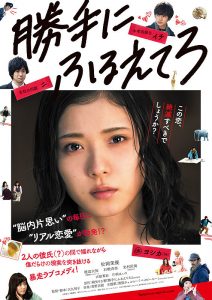

いい意味で裏切られた映画。

僕が想像していた展開とは異なり、結果的にそれがよかった。

予告編にうまく騙された。

ネタバレになるので多くは語らないが、とてもステキな恋愛映画。

今年に入って何故か恋愛ものばかり観ているな。

ロマンチックを求める年頃なのだろうか(笑)。

先日観た「勝手にふるえてろ」を松岡茉優100%の映画と書いたが、

本作は長澤まさみ100%の映画。

全てが彼女中心に回っている。

最初から最後までずっとだ。

決して可愛らしいヒロインではない。

キャリアウーマンだが自分勝手で自己中心的。

人を傷つける言葉を平気で言う。

申し訳ないと思っても素直に謝らない。

酔ってくだを巻く。

美人じゃなければかなり嫌われる存在だろう。

そんな書き方をすると長澤ファンを敵に回してしまいそうだが、そうではない。

そんな役柄だからこそ彼女の魅力が高まるし、味方にもなりたくなる。

その純粋な気持ちを応援したくなるのだ。

ラストシーンに近い長回しはその象徴。

あれでやれらてしまった男性諸氏は多いだろう。

といっても、この作品が公開されて今日で2日目。

僕は初日の朝一番の上映で観たのだから、

試写を除けば日本でこの映画を最も早く観た一人。

お客さんは数人しかいなかったし・・・。

この素敵なブログのおかげで観客動員がグーンと伸びる匂いがする。

そろそろ東宝さんからお礼を言われてもいいと思うが、

残念ながらそんな予感はしない(笑)。

本作には時々マジンガーZが登場する。

映画を観ながら、

「東宝は上手いな。映画マジンガーZへ誘導しているな・・・。」とニタニタしていた。

こんな宣伝手法もあるのかと・・・。

しかし、それはどうやら偶然。

映画マジンガーZの配給会社は東映さんだった。

深読みも禁物(笑)。

そして、相手役は最近やたらと出演している高橋一生氏。

僕が彼の存在を知ったのは大河ドラマ「軍師 官兵衛」。

官兵衛の家臣九郎右衛門を演じていた。

家臣の中では知的でクール。

はまり役だった。

僕が思うには彼が多くの番組に出るようになったのはここからじゃないだろうか?

えっ、周知の事実?

今回の役もいいが、一番似合っているのはあんなちょっと冷めた役柄だと思う。

先日、2017年のキネマ旬報年間ベストテンが発表された。

日本映画のベストテンのうち僕が観たのはたったの3本。

これでは映画コラムニストとして失格である。

最低2/3は観ておきたい。

となると今年は日本映画を観るペースをもっと上げなければならない。

これも大事な仕事。

もっと頑張らねば・・・。

違うか(笑)。

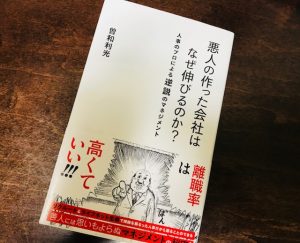

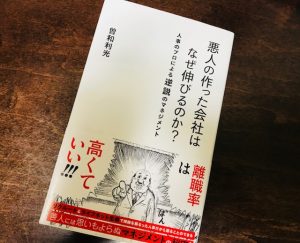

何ともブラックなタイトルである。

著者の曽和さんは『就活「後ろ倒し」の衝撃』をきっかけに知り、

その後、お会いする機会を頂いた。

講演ネタでも使用させてもらった(笑)。

本書も含め過激なタイトルの書籍が多いので、

人物的にも毒舌を吐く方かと思っていたが、実際は温和で紳士的。

採用に対する考え方も理に適った説得ある話をされる。

インパクトあるタイトルで人物が誤解されることはないだろうが、

あえて話題性を作るための戦略なんだろう。

こんな表現をすると自分がいかにもできる人間みたいで恥ずかしいが、

本書には僕が普段、思っていることがズバズバと書かれている。

僕は気が弱い人間だし、炎上もさせたくないので、

オブラートに包んだ表現で誤魔化しているが、

実際はここに書かれていることに大いに賛同する。

まあ、会社を守る立場としてはあまり敵を作るのはよろしくないので、

気は弱くなくてはならないのだ(笑)。

ただ社内を見渡せば、いい意味で同じ解釈が浸透している。

パワハラ発言なんて日常茶飯事なような気もするが、

(ウソです)

それを受け止めるメンタリティは各自が持ち合わせている。

「良いダメ出し」も「はっきりストレートに話す」こともうちの文化だとも思う。

それが健全性を生み、逆にギスギスした関係性はなくなる。

それは「悪人」を各々が理解し、自らも少なからず「利他的な悪人」として存在しているからこそ。

まだまだ「部下の相談をスルーする」厳しさは持ち合わせていないので、

真の悪人にはなりきれていない。

だから離職率も低いのだろう。

本書は逆説的に表現されていることが多い。

しかし、そこに愛を感じるし、組織の全う性も感じるので嫌悪感は一切感じない。

表向きに美しい制度や職場を作るだけでなく、

本音でぶつかり合う環境がいい職場になっていくはず。

本書を読んで、自分の考え方に自信を持ったのと同時に未熟な点にも気づかされた。

帯にあるようなハゲちゃびん社長になるつもりはないが、

もっともっと「利他的な悪人」になるべきかもしれない。

おススメの一冊である。

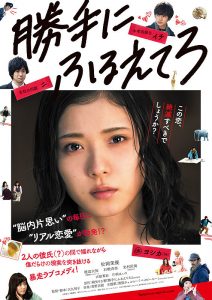

この年齢になると恋愛映画には興味がなくなる。

若い頃はそんな映画を観ながら胸をときめかせていたが、

自分自身が大人になり汚れてきたことでそんな感性も失ってしまった。

もうどんな恋愛映画を観てもと心を揺さぶられることはない。

そんなふうに思っていた。

しかし、である。

まだまだ僕の恋愛に関する感性は錆びついてはいなかった。

主役である松岡茉優さんに惚れてしまったわけではないが、

(実際、この主人公に惚れる客はいないだろう・・・笑)

彼女の魅力には打ちのめされた。

ある意味、松岡茉優100%の映画。

少し前まで名前すら知らなかった女優さんだが、

彼女の存在が僕の中でググッと大きくなってきた。

いやあ、凄くいい。

とてもキュートな女優。

あの愛くるしい笑顔に翻弄される輩はきっと多いはず。

何よりとても達者な女優さん。

あれだけ表情を変え、早口で小難しいセリフを言いまくり、嫌な女へと豹変する。

その演技が素晴らしい。

そして、頭の回転が速い女優なんだろうとイメージさせる。

これだけ妄想の世界を演じ切る想像力は監督の演出を超えているのではないだろうか。

と、なんだかベタ褒め状態。

そんな意味では久々に胸がときめいた女優さんだ。

当然のように原作は読んでいないし、ストーリーもほとんど知らずに観た映画なので、

想像と全く異なる世界に最初は戸惑った。

下手したら途中で席を立ってしまうかもしれないと思わせるような導入だった。

それが徐々に引き込まれ、気づいた時には主役ヨシカの一挙手一投足が気になって仕方なくなり、

その揺れ動く感情に気持ちを持っていかれてしまった。

決して可愛い正統派なヒロインの描き方ではない。

偏屈でわがまま。

ピュアなラブストーリーとは程遠いが、結果的にほのぼのとする恋愛映画。

50歳過ぎのオヤジでも十分楽しめる。

新しいタイプのアイドル映画といってもいいのかもしれない。

たまにはこんな映画も観て、感性が鈍るのを食い止めるべきですね。

松岡茉優、注目です。

もう注目してる?

ちと遅いか・・・(笑)。

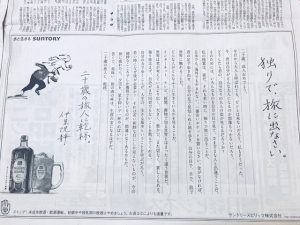

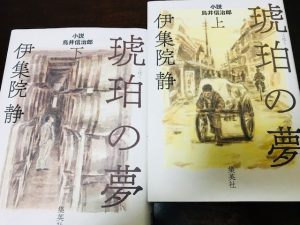

サントリーを表現する言葉としてよく知られているのが「やってみなはれ」。

本書の中にも何度となく出てくる。

その言葉自体は、単純明快で分かりやすく感動めいたものがあるわけではない。

ところが下巻の最終章あたりで鳥井信治郎が息子・佐治敬三に投げかける言葉で何故か涙が出た。

しごく普通の場面である。

しかし、その言葉が会社を全面的に任せ、

息子に全幅の信頼を置いた言葉のように刺さり、思わず涙が出てしまった。

著者である伊集院静氏にそんな意図があったかどうかは分からないが、

僕の中では最も感動するシーンであった。

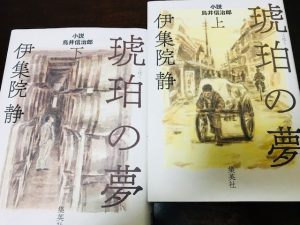

本書は日本経済新聞にも連載されたサントリー創業者鳥井信治郎氏の生涯を描いた小説。

新聞紙面は気になっていたものの読まずに終わってしまった。

著者の伊集院静氏も何の疑いも持っていなかったが、

読み終えてからその関係性についてハッと気づいた。

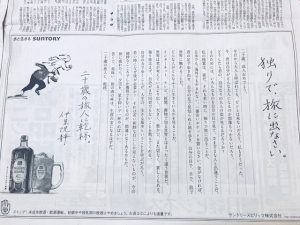

成人式や入社式の日には必ずサントリーの広告があり、

送る言葉を書いているのが伊集院氏。

今年はこんな感じだった。

なかなか、いい。

娘にも送ったしね。

以前でいえば佐治敬三と開高健の関係に近いのではないか。

サントリー宣伝部的な役割。

執筆の背景にそれがあるとしたら、とても美しい話。

鳥井氏の生涯はどんな経営者が読んでも夢やロマンに溢れ憧れる存在。

僕のようなちっぽけな凡人は参考にすることもできず、

ただただその行動力を唖然としながら見ているだけ。

自分に置き換えて考えてみることはできようもない。

人間的度量の大きさや描く未来は壮大。

だからこそ日本を代表する洋酒メーカー、

いや飲料メーカーを創り上げることができた。

普段、エラそうに17年物のウイスキーを飲み、

何のためにもならないウンチクを語っている身が恥ずかしくなった(笑)。

当たり前の話だが、初めてウイスキーを作る場合、先行投資以外何もない。

回収できるのは数年後で、それまでは全て投資。

恐ろしく博打に近い。

それを笑顔でやってしまう。

今さらながら凄い人物ですね。

そして、ファミリービジネスとしてもお手本のような企業。

亡くなってしまったが長男・吉太郎、次男・佐治敬三。

(本書は佐治家のことは一切触れていない。このあたりのことはこちらですね・・・笑)

また、その息子たち。

有能な後継者を続々と育て、その伝統や理念をきっちりと継承している。

企業と同時に同族企業としてのロールモデルであるのも間違いない。

いい勉強になりました。

本書を読み終えるとウイスキーが飲みくなる。

早速、会社の地下のBARに行って、飲んでくるかな。

いかん、置いてあるボトルは余市じゃないか。

まあ、竹鶴氏も登場することだし、それもいいかな(笑)。