これは昨日掲載されていた日経新聞の記事。

何気ない記事である。

季節柄、新卒採用ネタが多いのも当然。

僕も職業柄、こういった記事は注意深く読んでいる。

昨日のシャープの記事については個人的にとても違和感を感じた。

言い訳っぽく予め言っておくが、

これは大企業の実情を知らない中小企業経営者の戯言。

一方でリストラを行い、一方で新卒採用を行うことに対して抵抗を感じた。

それぞれの事情があるのは確か。

他人がどうのこうの言う問題ではない。

決してリストラを否定しているわけでもない。

だが、僕としてはあるべき姿とは理解し難い。

シャープのリストラは40歳以上が対象で昨年3200名の方が退職された。

不本意に退職された方も多いだろう。

不採算事業や高い人件費、職域など多くの問題を抱えていると思うが、

退職者が新卒採用の記事を読んだら、どんなことを感じるのだろうか。

仕方ないと思うのか、若手を採用するのが企業が生き残る道と思うのか・・・。

合理的に考えるのは難しいと思う。

感情的になるのが一般的ではないだろうか。

実際、辞めずに働いている人はどう受け止めるのだろうか。

新入社員を歓迎するのだろうか。

もちろん入社するであろう新入社員は何の罪もない。

僕はどうしてもその流れに違和感を感じてしまう。

会社に対するロイヤリティを論理的に示すのは難しいと思う。

感情論が先に立つものではないだろうか。

それは僕のレベルが低いだけかもしれないけど・・・。

現時点でいえば(これも言い訳っぽい・・・苦笑)、

僕はどんなに会社が悪くなろうともリストラはしないつもり。

会社が潰れてしまったら元も子もないので、多く我慢を強いることはお願いする。

大幅な給与もカットするし賞与も支給しないかもしれない。

会社の資産を切り崩しながらも全員で我慢していくことが大切。

それに賛同できない方は退職に繋がるが、それはリストラにはならないだろう。

新人を迎えることは感情的にもできない・・・。

これも中小企業経営者の戯言にすぎず、大手企業の論理には噛み合わないとは思うが、

僕はそうすることが働く者にとっての安心材料ではないかと考える。

甘いかな・・・。

昨日の記事にはそんなことを感じてしまった。

昨日は年度末の懇親会及び送別会。

懇親会と送別会をセットにしてしまうのが、いまいちセコイ(笑)。

無事に2015年度を終えられそうな感じなので、

「四間道レストランMATSUURA」さんを貸し切ってゴージャスな食事を頂いた。

まずは自慢げに披露。

まるで水曜の食べ物ブログじゃないか。

いいぞ、いいぞ、なかなかやるじゃないか・・・。

この日のメインは10年間勤めてくれたサヤカと女子ミズタニ、

そして40年間(?)貢献してくれたモリタさんを送り出すこと。

今日のスタッフブログでオクダが書いているので、詳細はそちらを読んでもらえればと思う。

サヤカ、女子ミズタニは新卒で入社し、10年間頑張ってくれた。

モリタさんはもっとですね(笑)。

ここ数年は安定しているものの、激動の10年間だった。

かなり苦しく辛い時期もあったが、文句も言わずコツコツと仕事に取り組んでくれた。

今、こうして名大社が無事にいられるのも彼女らが頑張ってくれたおかげ。

本当に感謝である。

サヤカは結婚し妊娠し、三重県の田舎で暮らすことになる。

女子ミズタニは旦那の家業を手伝いながら岐阜の田舎で暮らす。

田舎者出身が多い名大社社員は結局田舎に戻るのか・・・。

それはともかく、それぞれの事情があり、名大社を離れることになった。

僕としては寂しい反面、彼女らの未来については明るいこと。

気持ちよく送り出すのも僕らの役目。

そんなわけで昨日は卒業式にもなるわけだ。

みんなでワイワイやりながら、美味しい食事とワインを楽しませてもらった。

せっかくなので、サヤカとツーショット。

女子ミズタニともツーショット。

モリタさんとは撮らなかったので(苦笑)、挨拶の写真。

途中、いつものようにバカをするヤツがいるのも名大社らしさ。

そうかと思えば急に泣き出してみたり・・・。

まあ、よくわかりませんね。

最後にスピーチしたタカイもいいことを言っていた。

そして、最近、やたらとしゃしゃり出るオクダが名古屋ナモ締めでお開きに・・・。

この10年が彼女らにとって価値のある時間なら嬉しいこと。

きっとこれからの生活にも役に立っていくはず。

僕はそう思っていたいし、そうなってもらいたい。

名大社を卒業し、次のステージに進んでいくわけだ。

まあ、頑張ってくれたまえ!

10年間、お疲れさまでした。

そして、ありがとうございました。

今日から3月。就活生の就職活動解禁日。

本当はそのネタでも書こうと思ったが、名大社スタッフブログでフワが書いているのと

パフの釘崎社長に脅されたこともあり(笑)、昨日のイベントについて書くことにしたい。

昨日はウルトラインターンシップ「100×10チャレンジ」中間成果報告会。

(ちょっと長いですね・・・)。

パートナーであるパフさんが実施したインターンシップ企画の発表会で

100名ほどの学生と20社程の企業の方が参加されていた。

場所は東京・市ヶ谷。

名大社からは僕とシゲノ、新人ユキモトで勉強を兼ね見学にお邪魔した。

「ひゃくてんチャレンジ」と呼ばれるこの企画は2か月にわたり学生が企業を訪問し、

社会人と交流することで働くために必要な行動力や学習する力を学ぶもの。

詳細は省くが、一般的なインターンシップより学生は鍛えられ、

社会人になるための基本スキルは身につく。

昨日の発表会では取り組んだ学生の表彰やそこで学んだことの共有が行われた。

ひとつひとつ披露してしまうとパフさんの回し者になってしまうので、写真にて。

こんな感じで表彰が行われ、

番号が振られた学生グループに社会人が交わりトークタイムがスタート。

さあ、うちのシゲノはどこかな?。見つけた人は景品を(笑)。

シゲノもユキモトも学生と混じり、働くことの価値観などを語り合う。

彼女らにもかなりの刺激になったようだ。

こういった場に参加する学生は基本的に意識が高い。

僕らが思っている以上に働くことに意欲的で自分に求める者も厳しい。

地元の学生が一緒になったらタジタジになってしまうかもしれない。

たった2か月の期間ではあるが、

人間的にもかなり成長できる場になっていることはその雰囲気を見るだけでも理解できる。

僕は無責任に眺めていただけだが、痛烈に感じることができた。

NHKの取材もあった。

この模様は3日の「おはよう日本」で放送される予定らしい。

ぜひ、ご覧ください。

締めの挨拶では釘崎社長が学生に向けてとてもいいことを話されていたが、

何を話していたかは忘れてしまった(笑)。

1day、2dayのインターンシップが主流になる中、

真の学生の成長や社会との接点の重要さを考えたこのインターンシップはとても価値があると思う。

大人しい東海地区の学生が取り組めば、間違いなく彼らの顔つきも変わっていくだろう。

そんなことを勝手にイメージした。

この場に参加していた学生は今日からスタートした就職戦線でもいい動きが期待できる。

このような機会を名大社でも提供できるのであれば、それは素晴らしいこと。

そんな事を想いながら、懇親会を中座し、メンバーと一緒に名古屋に戻った。

新幹線のぞみを居酒屋代わりにしながら・・・。

お疲れさまでした。

先週金曜日はFBAA(日本ファミリービジネスアドバイザー協会)のセミナーに参加。

同族企業に関するテーマを東京で定期的に開催している。

第20回を迎える今回のテーマは「日米スターバックス物語」。

ファミリービジネスとはあまり関係がないような気がしなくもないが(笑)、

とても興味深いテーマだったので、パフさんとの打ち合わせの合間を縫って出席した。

講師は日本スターバックス立ち上げ時の総責任者であった梅本龍夫氏。

現在は経営コンサルタントとして事業を行われ、

スターバックス時代以前も経営コンサルや

ベンチャーキャピタリストを務められてきた華麗な経歴の持ち主。

日本スターバックスの立ち上げ時はサザビーが母体。

そのサザビーの創業者の右腕としても活躍されてきた。

僕は「スターバックス成功物語」を読み感銘を受け、

その12,3年後に出版された「スターバックス再生物語」も読ませてもらった。

主役はあくまでも著者であり代表のハワード・シュルツ氏。

この2作品ともシュルツ氏目線で書かれているが、

今回のセミナーでは日本におけるフォロワーとシュルツ氏を支えるフォロワーの話がメイン。

そのあたりがファミリービジネスらしく創業者の右腕的な扱いとなる。

よきフォロワーを持つリーダー(経営者)のビジネスは成功に導きやすく、

その関係性が危うい時には事業も傾くケースが多いらしい。

事実、スターバックスが急拡大の後、低迷したのは外部環境が要因だけでなく、

そのあたりの影響もあったようだ。

スターバックスで言えば、最初のフォロワー、ハワード・ビーハー氏と

2番目のフォロワー、オーリン・スミス氏の存在が大きかった。

僕は二人の存在と役割を初めて知った。

もしかしたら過去に読んだ本に書いてあったのかもしれないが、

その時は素通りしていた。

それは日本のスターバックスも同様で、

サザビーの創業者である鈴木陸三氏を支えた角田雄二氏の存在があったという。

このフォロワーシップ経営についてはいくつかのキーワードがあったのだが、

日米両方ともいえることは「性格と基礎的能力」。

リーダー、フォロワーそれぞれがもっとも適切な人材であることが重要とのこと。

今回はファミリービジネス論を学ぶというよりは

組織論、マネジメント論を学ぶ回といっていい。

ファミリービジネスアドバイザーの立場よりも

むしろ一人の経営者として勉強になったセミナーであった。

経営戦略的要素を含め、他にも参考になった点はあったが、今回はここまで・・・(笑)。

一つの視点だけでなく、あらゆる角度から物事を見ないといけませんね。

ありがとうございました。

現在、営業は3月1日にスタートするナビや合同説明会に向け契約の追い込みシーズン。

うちの営業に尻を叩かれ17卒の採用計画をまとめようとされているクライアントも多い。

大変、お手数をお掛けしますが、どうぞよろしくお願いします。

そんな時期ではあるが、クライアントに限らず、名大社の採用計画も同様。

昨年末の段階で、採用担当を5年目のトミタ、1年目のウサミ、オゼキの3名に決め通達。

クライアントへの提案は日々行っているが、自社採用の経験は3人とも一切なし。

本人たちが戸惑うのをよそに

「優秀な人材を2~3名採用しなさい。1月中に計画をまとめて、

僕にそのやり方をプレゼンしなさい。」

と丸投げした。

随分、無責任な社長と思われるかもしれない。

しかし、実際は愛に溢れる行為であるのだ。

多分・・・。

この経験を通し、よりよい採用手法を探ることもできるし、チャレンジもできる。

自分なりのノウハウにもなる。

自社媒体のメリットとデメリットを実体験として学ぶことが出来る。

会社をより理解し、ロイヤリティにもつながる。

学生には会社の顔として行動するため責任感も醸成される。

そして、何より自社採用を通し、自分自身が成長する。

なんて、愛に溢れた取り組みなんだ・・・。

「さすが!」と自画自賛状態だが、3人の戸惑いの顔はまだ隠せない。

先週、第1回目の打ち合わせを行った。

基本は名大社新卒ナビを中心に学生を集める。

自社の合同説明会はクライアントに配慮し利用しない。

他のツールもトライアルで使用していくが、あくまで中心は自社の新卒サイト。

(まだまだ掲載企業を募集していますので、ご検討ください・・・笑)

原稿内容からエントリーの流れ、説明会の運営方法、

選考フローまで提案してもらったのだが、半分ダメ出し。

半分とは言わないが、53点だな・・・というレベル。

まだまだ足りない面が多く、練り直しさせることにした。

「もっと思い切ってやっていい。」

という注文にさらに戸惑ってしまったようだ。

いいの、いいの、これで(笑)。

「マラソン選考とか、替え歌選考とか、やった方がいいですか?」

と聞かれたが、名誉本部長率いるパフさんじゃないので、そこまで尖った選考は必要ない。

やってもいいが、名古屋で人が来る自信がない。

彼らなりにコンセプトをまとめ、僕の想いを反映させている点は評価できるが、

まだ突っ込まれる点も目立つ。

あと何回かは打ち合わせせねばならんな。

こうするだけでクライアントの苦労も分かるというもの。

一つひとつの経験を通し、学習してもらいたいものだ。

時に細かい指示は必要だが、時にざっぱな指示しかしないのも必要。

あまり細かいと人は考えなくなる。

ちょっと嫌がらせ程度でいいのだ。

ナビの原稿作成は2年目のウメが担当するのだろう。

ヤツもまだまだ固いので、メチャクチャ困る指示をしてやろうと思う。

ガハハ・・・。

自社採用も楽しくやりたい。

あっ、それは僕だけかもしれないが・・・。

今朝のオゼキのブログと若干、被っているが、まあ、頑張りたまえ!

先日、タカイがブログに書いていたように現在、中期経営計画を作成している。

前回はほとんど僕一人で作成したが、今回はコアメンバーを決め、

いくつかのテーマを出しながら作業を進めている。

一人では思いつかないことが多数あり、

複数名で膝を突き合わせ考えることが重要だと改めて認識。

基本戦略を立て、事業見直しや新規事業、組織構成、人材育成など計画していくわけだが、

重要項目のひとつが人材育成にかかわること。

若年層のキャリアプラン作りと同時に次世代リーダー、

むしろ経営幹部と言った方がいいかもしれないが、その育成も急務。

どうすればそんな人材が育っていくのか。

その仕組みを作っていくわけだが、座学ではなく「経験」で培うことが重要。

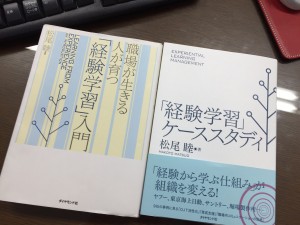

今、名大社では「経験学習」がちょっとしたブームになっており(?)、

よりよい経験を通し人を育てていく流れをつくろうと取り組んでいる。

この書籍をあちこちのメンバーが読んでいる。

ここに書かれているのは経験学習モデルは、

具体的な経験→内省→持論化(経験を引き出す)→新しい状況への応用

この繰り返しなのだが、先日、参加したトーマツの研修でも同じような考え方であった。

トーマツイノベーションと東京大学の中原淳准教授との共同研究で、

中小企業の適切な人材育成手法についての中間発表がそれ。

ここでは経験を定着させるためのサイクルとして、

実践→経験の蓄積→振り返り→概念化

この繰り返しが大切と言われていた。

また、管理職のマネジメント力を伸ばすポイントとして、

「経験フロンティア」の必要性を強調されていた。

「経験フロンティア」とは、日常業務ではない「未開の仕事」に取り組ませ、

同時に「社長の薫陶」を実施することをいう。

要はこれまで経験したことのないちょっと難しい仕事に挑戦させ、自ら答えを見つけさせること。

その未開の仕事を取組む人のセーフティーネットとなることが社長の薫陶で、温かく見守ることとなる。

困難な仕事を任せることや修羅場を乗り越えさせることの

「経験」を通して人が成長する。これには腹落ちした。

自分自身を振り返っても、全く未開の仕事に取り組んだことにより、

学び、自分なりの解を導き出したケースは多かった。

今の仕事の延長線上でより重い責任を与えていくのも一つの方法だが、

それだけではこちらの期待値を超える人材を作るのは難しいのかも。

もっと思い切って困難な方向に向かわせる、

意図的に向かわせることが人材の将来、会社の未来にとって重要だと思えるようになってきた。

考え方を180度、変えてみてもいいかもしれない。

これまでの常識を覆す人事を行ってもいいかもしれない。

最近、そんなことばかり考えるようになってきた(笑)。

よしっ、世間がアッというような人事を行ってやろう。

まあ、それはあり得ないが社内が愕然とするような人事を行ってやろう。

それもすべてはいい会社にしていくために必要なことと理解してもらいながら・・・。

ちょっと楽しみになってきたぞ。

もう少しアイデアは練らなければならないけど。

昨日は「日経トップリーダー」の経営者セミナー。

以前から話を伺いたかった株式会社良品計画 名誉顧問の松井忠三氏の講演。

著書も読まねばと思っているうちに時間ばかりが経過し、

先にこんな機会を頂いた。楽しみであったセミナーだが、

愚かなことに当日のスタート時間まですっかり忘れていた。

申し込んだのは2か月以上前。

購読している「日経トップリーダー」が送られてきた直後に申し込み、

手帳にもグーグルカレンダーにも予定を入れていた。

だから日付自体は忘れてはいない。

昨日も時間通りに会場に向かったのだが、

この2か月の間にどの方が登壇するのか記憶がなくなっていた。

ふざけている。全くをもって失礼なヤツ。

「今日って、どこの社長の講演だったかなあ~」

と呑気顔でお邪魔し、レジュメを頂き、ようやく思い出した。

以前から話を伺いたいとか、著書を読みたいとか、

そんな話は信用してはいけませんね・・・(苦笑)。

タイトル通り良品計画(無印良品)のV字回復の取り組みを語っていただいた。

こんな表現は驕ったように聞こえるかもしれないが、

何か特別なことをやられたかといえばそうではない。

現状の課題をあぶり出し、優先順位をつけ、ひとつひとつ潰し、

変革していったという復活企業の典型的なパターン。

偉そうに言っているわけではない。

企業を回復させ成長させるには魔法なんてなく、

愚直に取り組んでいくしかないということ。

しかし、それが一番難しいし、あきらめず継続させる力が何よりも必要だろう。

松井氏の意志の強さと緻密な取り組みがなければ成功しなかったのも事実だと思う。

良品計画の成功と対極にあたるのがセゾングループの凋落になるのだろうか。

成功体験は時に必要だと思うが、

それにどっぷりと浸かってしまうと気づいた時には手遅れにもなる。

強すぎる経営者を持つことはイエスマンしか作らない組織を作り、

内向き指向の考えしかできなくなる。

松井氏は良品計画の低迷は内部要因がほとんどで、慢心、

大企業病、短期対策、ブランド弱体化、社長交代が原因と話されていた。

内側でそれに気づき改革できれば脱せるのだろうし、

事なかれ主義で見過ごせば、そのまま市場から追い出されるのだろう。

いかに自分や自社を否定できるかが重要なようだ。

組織がでかくなればなるほど動きは鈍くなるだろうし・・・。

成功した経営者の話は自省する意味においても大切。

自分の未熟さを間接的に教えてくれる。

もっと学ばねば・・・。

ありがとうございました。

初めて会う方に「名大社は名古屋大学出身の方が作ったんですか?」とよく聞かれる。

その確率、90%と言っても大袈裟ではない。

ほとんどの方がそんな風に思うらしい。

「いや、違います。元々、大阪に大有社という会社がありまして、

そこが各地区独立採算でグループ会社を作りまして、名古屋は元々名古屋大有社でして、

それをキュッと短くして、かくかくしかじか・・・」

とちょっと長い説明をしたりする。

また、

「名大社って、あの名大社ですか?そこの社長さんですか?凄いですね。」

こんなことも結構、言われたりする。

そんな時は

「あの名大社がどの名大社か分かりませんが、全然凄くないですよ。社長も愚か者ですし・・・。」

と答える。そうすると

「またまた謙遜しちゃって。大きな会社じゃないですか。立派な社長さんなんですね。」

なんて言われたりする。

いい意味で世の中は誤解している。

ありがたいことに会社の規模や社長の次元の低さの割に認知度が高いせいか、

そんなことを言われることが多い。

この年明けもいくつかの新年会に出席し、初めてご挨拶させていただく方にもそんなことを言われた。

東海三県限定とはいえ、多くの方に会社の存在を知ってもらえるのは光栄なこと。

東海圏以外は誰も知らないわけだし・・・(笑)。

時々思うことがある。

「俺はそんな会社の社長なんだ」と・・・。

不思議に思うことと怖くなることが重なる時がある。

自分が会社を有名にしたわけではない。

たまたま会社を任されて、今、責任者をやっているに過ぎない。

それでも6年の歳月が経過した。

大手企業であれば、とっくに社長交代をしていてもおかしくはない。

今の状況でいえば、当面は僕が会社を背負っていくことになるだろう。

しかし、現実は会社のメンバーといつも顔を合わせながら事業を積み重ねているに過ぎない。

外部環境を睨みながら戦略を練っているのは事実だが、他人が褒めるような立派なことはしていない。

会社の認知度に相応しいかはわからない。

それでも会社の存在を第三者から知らされると自分の立場を再度認識する。

自分が考えている以上に重い立場なんだと。

名大社は今年で47年。僕は入社して27年。会社を任され6年。

その歴史からすれば僕の代表経験は短い。

しかし、僕の会社人生の1/4.5はトップをやっているわけだ。

あっという間だけど、まあ、前を向いてやっていれば何とかなるんですね(笑)。

名大社という会社は変わらない。

それでも肯定と否定を繰り返し、ここまできた。

変えない文化と変えるべき文化を突き合わせ、やってきた。

これは継続すべきこと。

いずれ僕が引退した時に後継者は僕を否定するかもしれない。それはそれでOK。

その時に事業を行う者が、ベストな事業を行い会社を存続させること。それが重要。

会社に誇りを持てる社員を育て、継続させること。

昨年入社したウサミやオゼキが年明けのスタッフブログで書いているように高い意識が大切。

年明けから彼らを含めたメンバーが書くブログに僕は勇気づけられたし、

誇りにも感じた。素直に嬉しい。

僕は名大社という会社しか知らずに人生を終えていくかもしれない。

それでいい。

名大社を続けることが僕の最大のミッション。

よく理由は見当たらないが、こんなブログを書きたくなってしまった(苦笑)。

今朝の名古屋は雪の影響で混乱するだろう。

今、5時半、まだ雪が降っている。

交通機関もどうなるか分からない。

時間を気にすることなく、メンバーには安全に出社してもらいたい。

あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

今回も父親がこしらえてくれたしめ縄と共に新年のご挨拶です。

毎年、同じ光景ですが、この一年、このオフィスで働く仲間と充実した仕事を進めて参ります。

今年の標語は、

自らを律し、組織を強くする。

自らを鍛え、業務を改革する。

としました。

これは僕だけが行うのではなく、

名大社メンバー一人一人が心掛けて取り組む姿勢を表します。

今、順調に推移している会社だからこそ、

それに甘えることなく、自分に対して厳しせねばなりません。

改革なんて大袈裟だけれど、日々の改善を繰り返していけば、

一年後には十分な改革が成し遂げられているはずです。

いい会社は自分たちの手で創り上げていくのです。

そんな一年のスタートは、朝日を浴びながら早朝RUN。

気持ちいい!

俄然、ヤル気が湧いてきました。

今年で50歳。

40代の初めは迷いっぱなしでした。最近、ようやく迷いがなくなってきました。

50代に入っても真の使命を悟るには時間が掛るでしょう。

そう簡単なことではないと思います。

それでも前を向き自分を信じ、仲間を信じて前進していくしかない。

お互いにとって素晴らしい一年にしていきましょう!

名大社では年内最後の出勤日に社員総会を行う。

その際には優秀社員表彰として貢献度の高い社員を全員の前で発表し表彰する。

会社の形態としてやむを得ない面があるが、どうしても営業中心の表彰となってしまう。

ある意味、営業はわかりやすい。

総売上トップとか、政策媒体への一番の取組みとか、

新規獲得件数とか、すべて数字で表すことができる。

しかし、会社を支えているのは営業だけではない。

内勤のサポートがあってこそ、仕事が成立している面が多い。

内勤メンバーもその対象にならないかと、このところずっと考えていた。

営業のように定量面で判断はできない。

僕が定性面で判断すると責任の重さだとかその業務量に重きを置いてしまう。

自分が評価するからダメなんだ。

だったらみんなで決めればいい。

「あなたが選ぶベスト内勤賞」として、全員が投票して決めることにした。

理由を明記した上で投票BOXに入れるシンプルな仕組み。

先日、それを開けてみたが、思いのほか、票が分かれた。

そして、選んだ理由がみんな素晴らしかった。

思わず涙がこぼれそうになった。

それはちょっと大袈裟か。

でも、書かれている内容が嬉しかった。

これも伝えてあげたいな・・・。

先日、最近やたらと絡んでくる元部下が宴席で僕に言った。

「テツさんは人を褒めたことがないんです。」

「何を言ってる。俺は人を褒めて育てるタイプなんだ。」

「いいえ、テツさんが誰かを褒めたことは一度もありません。みんな言ってます!」

(みんなだと?みんなって誰だ?)

声には出さず、もしかして、それは間違ってはいないかもな・・・と思ってみたりした。

褒めてるつもりでもそれが伝わってなければ意味がない。

褒められたと感じるのは相手だし・・・。

こう見えても、結構、照れ屋で、どうでもいいことはいくらでも言えても、

気の利いたことは恥ずかしくて言えなかったりする。

嫁さんの名前だって、いまだに呼べない。

他人行儀に「さん」づけで呼ぶくらいだ。

何を言ってるんだ。

そんなことを言いたいわけではない。

表彰されて嬉しくない人はいないだろう。

しかし、表彰された喜び以上の何かを与えられるだろうか。

あまり自信がない。

総売上賞、あなたが選ぶベスト内勤賞、諸々・・・。

今週金曜日、何を語るべきか、もう少し考えてみたい。

元部下を見返してやりたいし・・・。

なんのこっちゃ(笑)。