観る映画をちょくちょく監督で決める。

本作はまさにそう。

原作なんて全然知らないし、解説を読んで気持ちが大きく動いたわけではない。

タナダユキ監督に惹かれただけ。

といっても僕が観た作品は「浜の朝日の嘘つきどもと」1本。

昨年の映画だがすこぶる面白く、僕の中でのベストテンにランクイン。

注目すべき女性監督なので、勇んで映画館に足を運んだ。

どうだろうか。

かなり賛否は分かれる映画じゃないかな。

永野芽郁のキャラクターも二分すると思う。

彼女が売れっこのキッカケとなった連ドラ「半分、青い。」は一度も観たことはない。

映画も「ミックス」「キネマの神様」を観ただけで主演ではない。

CMを見て、可愛いなあ~と思っているがその程度。

どんな役柄が合って、どんな役柄が合わないかはよく分からない。

正直にいえば、本作の永野芽郁はちょっとムリしているように思える。

ワザと悪ぶっているように見えてしまう。

ファンにとってはそんな塩梅が嬉しいような気もするが・・・。

個人的にいえば彼女は煙草を吸わない方がいい。

もっとタバコが似合う女優はいるはず。

しかし、タナダ監督はそれも織り込み済みなんだろう。

生き方や言動を少し無理させることで存在感が増し、魅力的に映ることも多い。

あえてそこを狙い、友人役の奈緒との度が過ぎる関係性を当たり前の行動にしてしまう。

冷静にみれば異常な関係も真の友情として美しく魅せることも可能。

凡人で平和に育ってきた僕には理解しがたいが、

彼女らがその世界で人格を作り、2人だけで繋がっていく。

(ここでいう永野芽郁と奈緒ね)

何を言いたいか、理解してもらえるかな?

本作に世の中への批判があるかどうかは不明。

しかし、親の存在は子供の価値観を形成し、その影響で幸せにも不幸せにもなる。

ほとほと悲しくなったり・・・。

人は強くないと生きられない。

しかし、無理をしても破滅する。

それをいい頃合いで見せてくれるのが本作。

ラストシーンは何をいいたかったのか。

解釈はいろいろだが、そこは映画を観て確かめてもらいたい。

タナダ監督はこれからも期待したいね。

今回は珍しいことずくめ。

ニュージーランド映画は初めて。

アメリカとの合作とは別に初めて観た。

映画館は名古屋ではマイナーな名演小劇場。

そして、月初1日の映画サービスデーでの鑑賞。

こんなケースは今までにない。

たまたま近くで飲み会があったので、本作を予定にぶち込んだ。

名演小劇場は小規模な映画館。

決して経営は楽じゃないと思う。

いまだにHPはスマホ対応していないし、座席もWeb予約はなく当日のみ。

先着順で好きな席を確保する。

昭和の感覚が残る映画館だが、たまにはこんな場所に足を運ぶのもいい。

少し早めの時間でチケットを購入し、番号を呼ばれた後、どこに座るか考える。

映画サービスデーといえども観客はさほど多くないので、好きな席を選べる。

こんな映画館にも頑張ってもらいたい。

そんな具合で本作を鑑賞。

失礼ながら公開前にチェックしたわけではない。

タイミングが合ったに過ぎない。

しかし、世の中は偶然でできている。

たまたま観た作品に感動し気持ちが揺さぶられる時もある。

事前情報は中年女性が離れて暮らす自分の子供を取り戻すためのロードムービー。

ということだけ。

あとは姪っ子役のトーマシン・マッケンジーくらい。

彼女は昨年、「ラストナイト・イン・ソーホー」を観てステキな女優だと思い、

「パワー・オブ・ザ・ドッグ」でも静かに好演していた。

「ジョジョ・ラビット」のユダヤ人少女もよかった。

活躍が目立つ女優が「なぜ、ニュージーランド映画?」と思って調べたら、

なんと彼女はニュージーランド出身。

なるほどね。

と本作と関係ない事ばかり書いてしまった。

僕はロードムービーというよりも運に恵まれない一人の悲しい女性の物語。

不幸な主人公バニーは時々、破天荒な行動をするため100%共感はできないが理解はできる。

その背景には大きな理由があるわけだし。

社会の正義と彼女の正義はかみ合わず、社会の正義の正しさに憤りを感じる。

それは至極真っ当でシステマチックで、人の心を傷つける。

国の持つ様々な制度は個々の状況には向き合わない。

合理的な仕組みが結局不幸を招く。

それにしても、あの電話のシーンは泣ける。

感動的だ。

純粋で真っすぐな気持ちをもっと理解出来たら住みやすい社会になるのに・・・。

そんなことを感じた作品。

馴染みのない国の映画でその国を学ぶ。

映画は多くを教えてくれるね。

ヤバい、ヤバい映画。

一言で語れば、そんな作品。

それは最上級の誉め言葉といっていい。

138分の上映時間を通し、1ミリも緊張感が途絶えず楽しむことができた。

原田監督は時代劇を描くよりもこっちの世界の方が得意なんじゃないか。

遠慮がなくていいし、振り切って演出を楽しんでいるように感じる。

2022年は日本映画が低調に思えたが、後半に入りグイグイ攻め込んでくる作品が増えた。

これなら韓国映画とも対等に勝負できるんじゃないか。

アクションに関してはそんなふうに思えてきた。

シンプルにいえば、元警官の主人公がヤクザの一人としてヤクザ一門に潜入し、

そこから重要ファイルを奪ってくるというストーリー。

非現実的な世界であるのは間違いない。

登場するヤクザも昔ながらの雰囲気を持つ者からイマドキのインテリチックで冷徹な者まで。

本当の世界は知る由もないし、ヤクザ映画を好んでみるわけでもない。

せいぜい北野武作品か昨年の「ヤクザと家族」くらい。

人間ドラマは好きだが、無駄な争いごとは避けて通りたい。

あまりドンパチやるのも好きではない。

しかし、本作は違う。

完全なるアクション映画。

特に主役岡田准一がここまで上手いとは思わなかった。

原田作品で観た「燃えよ剣」や「関ケ原」での殺陣にも感心したが、

こんなアクションが様になる役者とは・・・。

もうそっちの道を極めてもいいと思うが、事務所もファンも許さないだろう。

本作の魅力はスリリングな展開とアクション、

それぞれの人間模様にあるが、俳優陣のハマり具合も大きな魅力。

これだけ役者がマッチしている映画も少ないんじゃないか。

岡田准一は当然だが、相棒役の坂口健太郎も良かった。

好青年しか演じられない役者かと思っていたが、あんなサイコパスな演技ができるとは・・・。

北村一輝のヤクザは堂々たるものだし、組織のトップMIYAVIもカッコいい。

TVで見なくなった(お笑い辞めたの?)金田哲もいい感じ。

「燃えよ剣」といい原田監督に好かれているのかな。

松岡茉優も大竹しのぶも酒向芳も渋い。

それにしても岡田准一の圧倒的な強さには唸る。

瞬間的な身のこなしに魅了されてしまう。

やっぱこっちの世界に行けばいいのにね。

彼が日本映画を牽引する大きな役割も担うんだろう。

残酷なシーンが苦手な人も感動するはず、と思う。

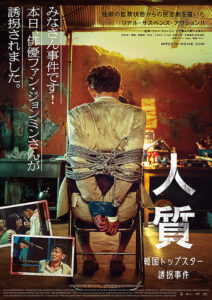

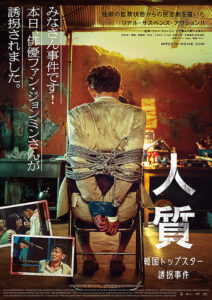

今年は韓国映画を観る機会が多い。

本作で5本目。

先日まで公開していた「キングメーカー 大統領を作った男」も観たかったが、タイミングを逃した。

ロッキーよりこっちだったか(笑)。

「モガディシュ 脱出までの14日間」を観た時に日本映画は韓国映画に勝てないんじゃないか

とブログに書いたが、総じてレベルが高いのは事実。

観た5本の中でハズレ作品はない。

社会性が強いのか娯楽性が強いのかは作品に寄るが、どれも個性がありクオリティが高い。

本作もそう。

特に目新しさがあるわけではないが、

最初から最後まで緊張感を維持しながら楽しく観ることができた。

本作は「ただ悪より救いたまえ」「新しき世界」などで知られる韓国の俳優ファン・ジョンミンが

実名で主演を務め、誘拐・監禁されたトップスターの決死の脱出劇を描いたサスペンス。

この一文は完全なコピペ。

お許しください(笑)。

調べてみると同様の映画は中国にあるし、実名で登場する映画は他にも存在する。

そんな意味で目新しさはないということ。

僕は韓国俳優には疎く、ファン・ジョンミンは「ただ悪より救いたまえ」で知ったにすぎないが、

きっと彼の魅力が存分に発揮されていたと容易に想像できる。

それも苦労してトップスターの座を射止め、演技力やアクションで評価を上げたことも理解できる。

韓国人にとってはより共感度が高いかもね。

ストーリーは至って単純。

上記のコピペの通り。

ろくでもない連中と優秀かどうかよく分からない警察が誘拐事件を基にドンパチやる。

「ベイビー・ブローカー」でも思ったが、韓国警察は女性が前線で引っ張るケースが多い。

本作も女性刑事の方が強かったり・・・。

映画で海外を学ぶことができるね。

俳優が俳優として迫真の演技を魅せる。

これも本作の重要ポイント。

観ている人は分かっていながらも、もしやと思ってしまう。

実際にアクションもやれるから喧嘩も強いのかな?。

そんなどうでもいい事を考えながら映画を楽しむのもひとつ。

日本映画でも十分成り立ちそうな気はするが、そこは犯罪の違いか。

韓国の方が誘拐事件は多いだろうし。

それも今年観た作品からの想像に過ぎないけど。

さあ、対抗できる日本映画は何か。

「ヘルドックス」は期待できるか。

アクションスター岡田准一に頑張ってもらうしかないね。

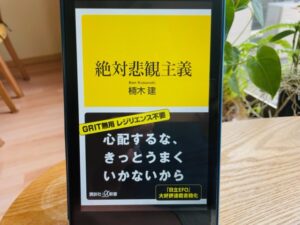

楠木氏も何となく著書を手に取ってしまう作家の一人。

作家というより学者だが、その語り口や表現に魅力を感じる。

本書のキッカケはNewsPicksの日本特殊陶業社長との対談じゃなかったかな。

今や大学の先生というより強面のタレントといってもおかしくない。

低音で冗談とも本音とも受け取れる絶妙な表現はまさにタレント。

叱られてしまうかな。

表紙には「心配するな、きっとうまくいかないから」

といきなり身も蓋もないことを書かれている。

第1章なんて、否定的なことばかり。

仕事である以上、絶対に自分思い通りにはならないと僕は割り切っています。

「世の中は甘くない」「物事は自分の都合のいいようにならない」、

もっと言えば「うまくいくことなんてひとつもない」ーこれが絶対悲観主義です。

と言い切る。

どうやら「絶対」がポイントのようだ。

こんな感じで読み始めれば読む気が失せてしまうと思うが、

不思議とうんうんと頷きながら肯定的に受け止めてしまう。

これまで僕はどちらかといえば、努力は裏切らない、

頑張り続ければ成功する。

そんな気合いと根性で仕事をしてきた。

確かにその面はあった。

努力が報われ評価もされた。

しかし、それは10のうち2か3で、多くは静かに気づかれず去っていった。

落ち込むことも多かった。

それでも今、こうして何とかなっているのは、

「まあ、しゃあない」

と開き直る面が強いから。

それが「絶対悲観主義」に近く素直に受け止められたのかもしれない。

これまでいろんな経験をさせてもらい、

うまくいくこともそうでないことも、

自分で何とかなることも、自分では何ともならないことも分かってきた。

そんな経験は面の皮を厚くし鈍感にさせる。

「そんなちっぽけなことで悩むな」と人の話を聞いて、

そう感じるのは「絶対悲観主義」とイコールなのかも・・・。

「なるようにしかならないが、なるようにはなる」

という楠木氏の結論に大きく共感する。

僕が思っているのもまさにその通り。

立派な方の発言に安心してしまうのはいかがなものかとも思うが、

少しの無理をしながらも自然体でやるのが自分らしいということ。

これからの人生はそんな動きだろうか。

高峰秀子さんの言葉も響く。

「引退です、なんていうのはおこがましい。

そのうち誰からも必要とされなくなるんだから、

そうしたら煙のように消えてなくなればいいじゃない」

僕もそんなふうに仕事人生を終えられたら理想的。

ギリギリでもがくかもしれないけど(笑)。

前向きに悲観的になれる一冊でした。

100人いたら95人は気づかないと思う。

映画の存在ではない。

本作はヴェネチア国際映画祭コンペティション部門出品作であり、

最近話題作が続く深田晃司監督作品。

何かといえば、ポスターの右横白文字のキャッチコピー。

上のポスターは「孤独を抱いて自由になる」。

しかし、劇場に設置してあるチラシは「痛かった、全部。」。

あえて違うコピーにしたのか、

たまたま校正のタイミングが異なり印刷物によって違うのか、

理由は分からない。

共通点の見出せないコピー。

なんのこっちゃ、と思うだろうが、

映画を観た人なら「なるほど・・・」と唸るだろう。

だが、これに気づく人はほとんどいない。

100人いたらせいぜい5人。

本作は観る人によって評価は大きく分かれる。

上辺だけで映画を観れば、

表面的な人間の自分勝手なストーリーと捉えるかもしれない。

それほど面白くもないだろう。

一方で観る人によっては、

かなり深刻な気持ちになり重く受け止めるはずだ。

本音を隠し程よい距離感で、

当たり障りのない人付き合いをするのが日本人の特徴。

それが功を奏する場合も多い。

相手を傷つけることなく平穏を保つ。

それにより安定的な関係性が維持できる。

しかし、ある事件によって、その本音が露になりお互いが苦しくなる。

本作でいえば子供の溺死。

それによって夫婦の歯車が大きく狂う。

お互い許し合っていた負の側面が行動として表れる。

そこで価値観の違いを理解し、分かり合えない相手にいら立つ。

なんて、つらつらと自分の感じたことを書いたが、

事実かどうかは分からない。

あくまでも観る者に映画の中の人物像を委ねているだけ。

主役は木村文乃さん。

僕は今までキムラアヤノと思っていた。

すみません・・・。

これまでの印象でいえば、映画「BLUEブルー」のボクサーの彼女役や

大河ドラマ「麒麟が来る」の明智光秀の奥さん役。

気立てのいい優しい女性のイメージが強い。

本作はいい意味で裏切る。

今まで見たことのない表情が映し出される。

それだけでも観る価値はあるといえよう。

ロングショットの長いワンシーンや、

ここに出すかというタイトルクレジットも観る者にいろんな考えを抱かせる。

そして、ラジオから流れる矢野顕子の「LOVE LIFE」。

この歌詞が全てを物語っているかもしれない。

エンドクレジットでも流れるしね・・・。

本作は自称映画コラムニスト仲間との鑑賞。

おかげでその後の飲み会では熱く語り合うことができた。

そんな意味でも作品には感謝。

深田監督の作品はこれからも楽しみにしたい。

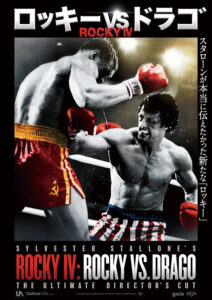

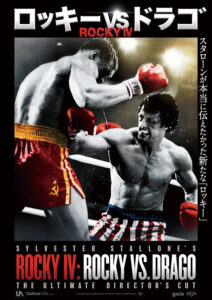

ミリオン座で予告編を何度となく観た。

35年前の映画を今更公開する必要があるのか?

と思いながら、当初、観るつもりはなかった。

しかし、尊敬する先輩経営者が劇場に足を運び、その感想を述べていた。

感想や作品のレビューは思いのほか高評価。

詳しく調べると本作には42分の未公開シーンがあるという。

映画が40分ほど長くなったと思ったが、上映時間は94分とほぼ変わらない。

要は40分ほど、映像が入れ替わったということ。

そこで俄然興味が沸いてきた。

一体どこが変わったのか・・・。

これが2~3年前の映画なら記憶に留まっているだろう。

僕が観たのは36年の大学時代。

要所要所は覚えているが、大半は忘れている。

違いなんて一部のシーンしか分からないのが正直なところ。

ラストの肝心なシーンはしっかりと把握してますよ(笑)。

一番いいのはDVDあたりでロッキー4を観てから、本作に臨むこと。

そうすればはっきりと違いが分かるはずだ。

トップガンといい、最近は新手の手法で映画を観させる作戦が続いているね(笑)。

よほどファンじゃない限り、そんな観方はしない。

僕は基本的にボクシング映画は好きだ。

それもちょっと陰のある暗い作品を好む。

日本映画はその傾向が強い。

ロッキーも一作目や二作目はその匂いがしたが、段々とエンターテイメント性が強くなった。

より派手な演出がされるようになってきたと思う。

そんな中の今回の作品。

シルベスター・スタローンが本当に伝えたかったことと大袈裟に謳っているが、それは何だろうか?

正直、僕にはよく分からない。

トランプ的なのか、世界平和なのか、

アポロと同じように過去の栄光にすがっていたいのか、解釈は人それぞれ。

ぜひ、映画館に足を運んで確認してもらいたい。

それにしても香るのは80年代バリバリの映画。

音楽の使い方、大袈裟な演出、そして当時のソ連・・・。

あればゴルバチョフさんだよね。

なんだかとてもタイムリー。

そんなことも感じたり。

それにしても全く別の映像を保管していたんだ。

それは凄い。

スタローンなりの葛藤があったのかな。

その後に続く「クリード チャンプを継ぐ男」も観た方がいいかもね。

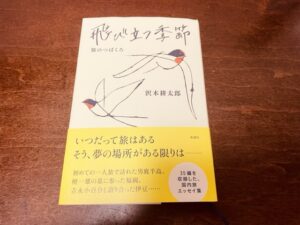

沢木氏のエッセイを読むとその生き方につくづく憧れる。

ご本人の苦労を置いておいて、理想的な生き方だと思わせてくれる。

僕も映画コラムニストとして、

人気食べ物ブロガーとして自由気ままに生きられないだろうか。

そんなことを言ってしまうと周りからも沢木氏からもこっぴどく叱られそうだ。

叱られるというよりは「悪くはないと思うが、いいとも思わないよ」と諭されるかも・・・。

本書はJR東日本の車内誌「トランヴェール」に連載されるエッセイ。

ここには35編がまとめられているが、現在も連載中なので続編も期待できる。

東北新幹線に乗ることがないので車内誌を読む機会はないが、

一度だけ尊敬する仙台の先輩経営者に雑誌を送ってもらったことがあった。

移動で得られる有益な時間。

この車内誌を目的に旅に出るのもいいかもしれない。

目的も決めず、雑誌を読み終え目に留まった駅で下車する。

そんな気ままさな旅をこのエッセイを読んでいると無性にしたくなる。

今月、家人と一緒に九州旅行に出掛ける。

ほぼ一週間を共に旅するのは新婚旅行以来。

苦労を掛けた身としてはそんな時間も大切だが、

できれば一週間くらい一人でのんびり泊まる場所も決めずにぶらりと出掛けたい。

さすがに年内は無理なので、来年あたりに・・・。

世界のことなんてまるで知らないが、国内も知らない場所は多い。

未踏の地を時に強風に煽られ、震えながら歩くのもいい。

そうなると気候のいい時期より冬か。

場末の居酒屋に入り、熱燗で体を温めながら、どうでもいい会話を女将や常連さんとして。

翌日に向かう場所はそこで教えてもらった土地に出向く。

「しまった」と思う経験もするだろうが、それも楽しかったり。

本書にも書かれているが、

「学んでから旅に出る」のではなく、「旅に出てから学ぶ」。

いい年齢になったからこそ、そんな経験をしたい。

いつまでも若いと思っていた沢木氏ももう75歳。

ジイサンの領域だ。

一体、いつまで旅を続けるのだろうか。

同じような姿勢でいつまでも続けて欲しい。

VISAの広報誌の連載も楽しみだし、こちらも続けて欲しい。

そして、いつまでも憧れの存在であることも願いたい。

昨年のこの時期、こんなブログを書いた。

ドラマ「アキラとあきら」。

約9時間のドラマを一気に観てしまった。

見応えがあり、ファミリービジネスを学ぶ者として参考になったドラマ。

その1年後の映画公開とはなかなかのタイミング。

相変わらず池井戸氏の原作は読んでいないが、観ないという選択肢はない。

次の研究会のネタにもできそうだし。

分かり易くいえば9時間のドラマを2時間で映画化。

相当端折らないとまとめることはできない。

そんな意味では上手くまとめているし、十分楽しめる映画。

が、しかし、何かが足りないと感じたのは僕だけだろうか。

原作を読んでおらず、ドラマをベースに考えるのはいかがかと思うが、

どうしても親族同士の諍いや会社の私物化、

粉飾に向かう企業姿勢は物足りなさを感じる。

血みどろの人間模様があってもよさそうだが、

意外にキレイに映し出される。

企業再生は苦労の連続のはずだが、

優秀な銀行マンはいとも簡単に解決してしまう。

奥深い経済ドラマを期待していた身としては寂しかったが、

エンターテイメント性や男の友情を期待する人にとっては満足度は高いはず。

決して映画を否定しているわけではない。

それは理解してもらいたい。

御曹司階堂彬をドラマでは向井理、映画は横浜流星。

銀行員をドラマでは斎藤工、映画では竹内涼真。

同じ役でも全く異なるキャラクター。

特に向井理と横浜流星では似た要素はない。

敢えてそうさせたのだろうか。

映画とドラマでは異なった人物像で描かれ、それが却って魅力的。

横浜流星がこんなに上手い演技をするとは思わなかった。

失礼しました(笑)。

唯一、東海造船の二代目社長階堂一磨がドラマも映画も石丸幹二。

セレブな雰囲気や知的さがマッチしてるんだろうね。

ドラマ、映画もカギとなるのはダメな伯父たち。

二代目社長の弟2人がボンクラぶりを見事に発揮している。

ユースケ・サンタマリアもアンジャッシュ小島もダメっぷりがいい。

きっとこうなんだろうなあ~という期待を裏切らない。

しかし、ここに存在するのはファミリービジネスとしての課題。

先日の名古屋ファミリービジネス研究会でも学んだが、

ファミリーとビジネスの境界線が大きな問題。

円滑なコミュニケーションがあれば、

誤った事業戦略も起きなかった可能性が高い。

兄弟の確執がビジネスへ悪い影響を与えた典型的な例。

やはりファミリービジネスのドラマとして捉えるべきか・・・。

映画を観た8割は熱い友情が企業を救った人間ドラマと解釈するだろうけど。

しかし、ここは同族企業の弱みを象徴的に晒す映画と解釈したい。

次のネタに使うためにもね。

4年前に観た「十年 Ten Years Japan」。

10年後の日本を描いた短編オムニバス。

当時のブログには自主映画みたいだと失礼なことを書いている。

すみません・・・。

その短編1作目が本作の基となった「PLAN75」。

タイトルも監督も一緒だったとは完全に忘れていた。

あらすじからこれが元である事はカンヌ映画祭の受賞の際に分かったが、

他は全部忘れていたわけね。

人の記憶はあてにならない。

それにしても早川監督はこの4年間、何をされていたのだろうか。

せっかく豊かな才能を持っていても映画を撮る環境は作れない。

機が熟すのを待っていたかもしれないが、

日本映画界の現実ともいえる。

埋もれた才能を発掘する場があれば、

もっと日本映画は盛り上がる。

そんなことを思ったり・・・。

本作は観ていて辛い。

決して遠くない世界であり得なくもない。

遠回しな表現だが、今の日本の大きな問題。

それを社会的弱者や外国人労働者をクローズアップし、

リアルな世界に近づける。

一見、社会問題を解決する道にも思えるが、

どうせ行うならもっと大胆に行うべき。

75歳以上の希望者といわず、75歳以上全員にした方がいい。

高額所得者や富裕層の反発を無視して実行すれば、

お金はもっとグルグル回るし、雇用も活性化するし、

オレオレ詐欺もなくなる。

中途半端にするから悲しい出来事に映る。

思い切って行えばコメディになるのだ。

チャップリンなら作ってくれるかもしれないし、

皮肉として社会に与えるインパクトは大きい。

まあ、非現実な話だけど・・・。

もし、自分がその立場ならどうするだろうか。

頭で理解できても、最後は感情が解を出すのは誰しも同じかもしれない。

本作の間の多さが、そんなことを考えさせる余裕も持たせてしまう。

それにしても倍賞千恵子さんも歳を取った。

寅さんの一作目あたりを見るととても可愛らしい女性。

アイドルといってもいい。

もう53年も前の話だから当然といえば当然。

いまでも可愛らしい女性だが、時代の流れを痛切に感じさせる。

いつ何が起きてもおかしくない。

そんなことだけは常に意識していたい。