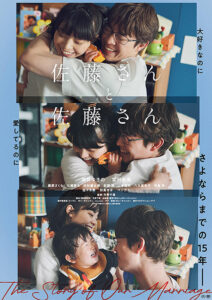

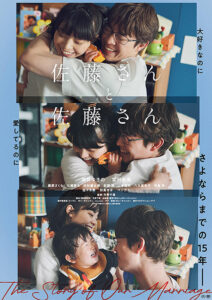

実にイマドキな感じの作品。

天野監督は前作「ミセス・ノイズィ」もそうだが、今を描くのが上手いと思う。

勝手な推測だが天野監督は名大社を知っているはず。

愛知県出身で名古屋大学を卒業しリクルートに5年勤務していた。

ウィキペディアにはそう解説されているので間違いない。

多分・・・。

リクルート時代に磨いた感性が作品作りにも生きているのだろうか。

話が逸れた。

本作は今の時代を象徴している。

「ナイトフラワー」とは違う。

まともな男と女。

自らの目標に向かい日々努力をしている。

マジメで真剣だからこそぶつかり、嫉妬や妬みも生まれる。

両方の佐藤さんの気持ちが理解できるからこそ辛い。

タイトル通り主役は岸井ゆきの演じる佐藤サチさんと宮澤氷魚演じる佐藤タモツさん。

女性目線と男性目線は異なる。

本作が見事なのは両目線に立ち、お互いの感情をはっきりと描いていること。

結婚し子供を持ち仕事をする男女なら納得感は強い。

最近の傾向として女性の方がバリキャリだと男性の劣等感が浮き彫りになる。

お互いに言い分はあり、それもよく分かる。

そしてどちらも悪くない。

そのため平行線を辿ってしまう。

僕がイマドキだと思うのはそんな点。

(自分のことは棚に上げて・・・汗)

なんのことか分からない?

作品を知らない方に簡単に解説。

弁護士を目指し何年も司法試験を受け続けるタモツと

彼を助けるために一緒に勉強し一発で合格したサチ。

サチは弁護士事務所で働き始め、タモツはバイトしながら勉強を続ける。

仮に自分がタモツだとしたら何を感じるか。

「う~ん、大丈夫、大丈夫」と言いながら内心は穏やかじゃない。

それも法律を教えていたサチが一発合格。

タモツは自分が情けなくなるし、サチはむしろ申し訳なく感じる。

映画はそれを間接的に伝える。

普通の男や女はこの状況での言葉は困るはず。

昔のように男が外に出て女が家を守るという構図があれば困ることはないが、

(いや、ベンガルをみるとそうでもない・・・)

いい意味で今はフラット。

耳障りのいいフラットは難題を残す。

これからの時代、幸せなカップルに限ってこんな問題が起きるかもしれない。

時代性でいえば2025年で最も優れた作品ではないだろうか。

最後にひとつ。

今年の主演女優賞は岸井ゆきで決まりかな。

可愛く愛らしい表情、相手を想う切ない表情、感情的に怒る表情、そしてラストシーン。

彼女の演技が映画をワンランク上に押し上げた。

それを感じた作品だった。

ポスターにあるようなシーンはない。

しかし、そのポスターに違和感は感じない。

「なんか、そんな感じがするなあ~」

というのが素直な感想。

ノーテンキに横たわるアロハシャツのオダギリジョーは本作の象徴。

すべてを物語っている。

ほぼ事前情報なしに臨んだ本作。

レビューの点数が高かったので選んだ。

柴咲コウ演じる作家村井理子の存在も初めて知ったし、

自身の体験を綴った作品であるのも初めて知った。

フィクションの要素もあるがほぼ実話。

描かれるのは実の兄の急死が知らされ、葬儀や遺品の処理を行った数日間の出来事。

その兄を演じるのがオダギリジョー。

いい加減でその日暮らしで周りに迷惑を掛けまくるが憎めない存在。

今、気づいたが兄の名前は明かされていない。

お兄ちゃんとかお父さんとか呼ばれるだけ。

それでも十分成り立つ。

そんな兄だが子供のころから要領はよく母親からも愛されていた。

妹の理子は嫉妬し「いなくなればいい」と思いながら大人になった。

唯一の家族であり繋がりは続くが、近くて遠い間柄。

兄を疎ましく思いながらも、兄弟愛はそこそこ。

そしてもう一人。

兄の元妻の満島ひかり演じる加奈子。

「夏の砂の上」ではオダギリジョーと満島ひかりは兄妹だったが、ここでは元夫婦。

他に役者がいないの?

と思ったりもしたが、この関係性は悪くはない。

満島ひかりの母親役はあまりイメージになかったが、本作では抜群。

柴咲コウも妹役をせつなく可愛らしく演じていたが、ここでは満島ひかり。

兄が引き取った息子との会話には思わず涙が出そうになった。

えっ、ネタバレになってないよね。

デキるキャリアウーマンやアバズレな役が多いが、お母さん役も似合うんだ。

改めて演技力にあっぱれ。

これはネタバレじゃないよね。

少しだけバラすと亡くなった兄は理子や加奈子の前に登場する。

それがリアルだとホラー映画だが、あくまでも想像の世界。

その中でもっともらしい会話をする。

それがとても温かく愛を感じさせる。

いい加減でろくでなしの兄が人間味溢れる魅力的な兄になる。

何も変わってはいない。

それが本来の姿だが、表に立つといい加減でろくでなしになってしまう。

そもそも人間なんてそんなものかもしれない。

観終わった後とても爽やかで優しい気持ちになれる映画。

やっぱ、家族も兄弟も大切だしね。

当初は「釘さん会長引退記念ライブを楽しんだ日」というブログにするつもりだった。

ライブ会場に入った時にパフのO執行役員が驚いた顔で聞いてきた。

「山田さん、このためにわざわざ名古屋から来たの?」

「そうだよ」

「いやあ~、本当に釘崎さんのことが好きだね・・・」

と呆れた表情でいった。

ちょっと癪に障ったのでタイトルに使うのを止めた(笑)。

11月某日、午後に東京に入った。

まずは娘夫婦とランチをすることに。

神楽坂の焼肉屋さんで待ち合わせをし、お酒を飲みながら焼肉を楽しんだ。

娘は遠慮なくここぞとばかりそれなりのお店をチョイス。

まあ、いいだろう。

ビールで乾杯したわいもない話が続く。

先日、入籍したばかりで、結婚式は来年3月。

まだピンとこない面もあるが、お互い仲良く楽しそうに生活をしている。

仕事も頑張っているようだし。

気前よく牡蠣に和牛を乗せて食べるメニューもお願いしてしまった。

少し時間があったのでブラブラ歩き、立ち飲み屋で軽く一杯。

こちらは高知のお酒を揃えているお店。

婿が日本酒好きなのが嬉しい。

そして、冒頭にある引退記念ライブ会場となる四谷へ。

こんな時じゃないと四谷へお邪魔することはない。

すでに会場は満杯。

パフメンバーも多いが、昔から釘崎さんと親交のある方も多い。

久しぶりにお会いする人も結構いたり・・・。

なんとこのライブは16時~21時まで。

3部構成でアンコールまで入れると5時間という長時間。

とてもじゃないが最後までいれない。

翌日、早朝より大事な予定もあり、途中退出を決めていた。

5時間も釘崎さんの独演会なら誰も最後まで付き合わないだろう。

そのあたりは工夫されていた。

いろんなメンバーが入れ替わり曲を披露する。

第一部はフォークソングコーナーで70年代、80年代の懐かしい曲。

僕としては一番馴染みがあったり。

第二部はリクエストコーナーでゲストがステージに立つ。

懇意にするキーカンパニーの下薗さんやコンベックスの遠藤さんも登場。

彼らはタレントだね。

そんなこんなで3時間強、ライブを楽しみ、その後東京駅へ。

小腹も減り新幹線で軽く飲みながら名古屋に帰った。

仕事でも観光でもなく、食事して酒を飲んでライブを聴いただけの半日。

それでも東京を十分満喫。

釘崎さんはライブも盛り上がり、いい引退になったはず。

これで全て終わりと思っている人は多いが、ライブは継続しそうな怪しい気配。

これからは無理に行くことは止めよう(笑)。

いずれにしてもステキな時間でした。

ありがとうございました。

先月は沖縄で仕事でした。

日中はしっかりと仕事をするにしても夜は夜で別の仕事をします。

名古屋の人気ブロガーとして役割を果たさなければなりません。

沖縄は日本一居酒屋が多いといわれています。

確かに国際通りを歩くと居酒屋だらけ。

右も左も居酒屋です。

観光客をターゲットとしたお店もありますが、地元の方が通うお店に行きたいものです。

国際通りから少し離れ「県庁前駅」近くにある「琉炭」さんに行ってきました。

こちらはコースもありますが、今回は好きなものを注文していきましょう。

嬉しいのは単品注文でも飲み放題にできること。

2000円で2.5時間も飲めるのは吞兵衛としては嬉しい限り。

それも豊富なメニュー。

こちらで日本酒は注文しませんでしたが、結構レアなお酒も置いてありました。

まずはオリオン生ビールで乾杯。

フライング気味で写真は飲んだ後でした。

それでは沖縄らしく攻めましょう。

もずくのかき揚げ

海ぶどうの海人サラダ

豆腐ちゃんぷるー

そうなると泡盛が飲みたくなります。

まずは島唄の炭酸割り。

食欲がさらに湧いてきます。

あぐーソーセージ炭火焼き

熟成厚切り牛たん炭火焼

沖縄通の先輩は瑞泉のコーヒー割り。

コーヒー割りは二日酔いに効くという話ですが定かではありません。

ラフテーとシーマミ豆腐。

定番メニューをお願いすると泡盛もシークワーサーで割っていきます。

店内は満席。

どんなお客さんが多いかは分かりませんが、観光客は少なそうです。

あぐー焼売

かなりお腹は満たされていますが、まだまだイケそうな雰囲気です。

沖縄で意外とおススメなのがおでん。

泡盛にも合います。

酔っているからでしょうか・・・。

〆は沖縄そばか沖縄塩焼そばにしようかと思いましたが、まだ先があります。

沖縄の方々の〆はステーキだそうです。

そこまでの食欲は厳しいので次のお店で沖縄そばを頂くことにしました。

これだけ食べて飲んで一人あたりの金額は4850円。

驚きのコスパです。

これなら毎日、通いたいですね。

ごちそうさまでした。

夜は果てしなく続きました・・・。

年間通して11月は走りやすい季節。

例年であれば初旬はTシャツ、短パンで走ることも可能。

しかし、今年はそうはいかない。

長Tとロンパン。

下旬には手袋をはめてのランニング。

一気に寒くなった。

今年の流行語大賞ではないが「二季」。

夏、夏、冬、冬なのかもしれない。

僕は基本的に朝しか走らないが、それがより季節感を感じる。

それでもランニングから戻ってくるとほどよい汗をかきいい感じ。

やはりいい季節といえる。

もう一つ、季節を感じるのは日の短さ。

少し前までは5時台でも明るかったのに、11月下旬になると6時は暗い。

走り始めると徐々に日が入り明るくなる。

これも今の季節だからこそ。

そんな11月だが、肝心なランニング距離はどうだったか。

結果は91km。

目標は未達成。

2か月連続でクリアしたが、11月は失速。

しかし、それは想定通り。

言い訳がましいが、目標達成する気持ちが強ければ達成できた。

最終日でもなんとかなったし。

あえてそうさせた部分も多い。

自分の中に強制力を生みたくなかった。

日数が足りないのも理由だが大きな理由は1回あたりの距離。

11月は10km以上走った日が一度もなかった。

それでは目標達成できるわけじゃない。

そんな11月だったが、記憶に新しいのは沖縄。

前夜に飲みすぎることが多かったが、この日は一次会で逃げた。

そのため朝RUNすることができた。

沖縄は夜が長いというよりも終わらない。

朝6時でも暗く、走り始めたのは6時半ごろ。

国際通りを抜け、繁華街・松山に向かった。

7時前だというのに飲み屋さんが普通に営業している。

そして普通に飲んでいる。

通りには飲んだくれがフラフラしながら歩いている。

また、多いのはタクシー。

そんな酔客を拾おうと思っているのか。

波の上ビーチから波上宮でお参りし、怪しい通りを抜けホテルに戻った。

地方への出張にランニングシューズは必須。

知らない街を走るのは新鮮で、気持ちいいランニングになった。

そんな先月だが12月はどうだろうか。

今日現在では今一つだが、目標は目指す。

そして今週末は安城矢作マラソン。

10kmと短い距離だが今シーズン初の大会。

体を整える感じで走ろう。

それはタイムを狙えない言い訳だが、それはそれでいい。

12月もそれなりに頑張って走れるといいね。

「人生の悲劇は二つしかない。

一つは、金の無い悲劇。

そして、もう一つは、金のある悲劇。

世の中は金だ。金が悲劇を生む。」

これはNHKドラマ「ハゲタカ」で使われた名言。

シチュエーションは異なるが、この言葉がしっくりとくるのが本作。

映画を観終わった後に思った。

この秋は見応えのある日本映画が続く。

しかし、重くて暗い作品が多すぎないか。

「愚か者の身分」「盤上の向日葵」「爆弾」「港のひかり」

この2ヶ月だけでもそんな作品が並ぶ。

その中でも本作はさらに重くて暗い。

北川景子の美しさがなければ辛くて観れなかった。

それは大袈裟だが、非現実的でありながら現実的な世界。

シングルマザーで近い生活はあるのかもしれない。

何を大切にするか、何を護るか。

シングルマザーの中には育児放棄や虐待を行う者もいる。

一方で愛情を注ぎながらも先が見えず苦しむ者もいる。

少なくとも愛情を注ぐ母親には何とかなって欲しいと思うが、

世間は上辺でしか物事を判断できない。

それが不幸を加速させる。

そんな場所に北川景子演じる夏希は存在する。

彼女がドラックの売人になることに「やめておけ!」と心の中で叫んでも、

どこか同情し許してしまう。

夏希と偶然出会った女性格闘家の多摩恵は自分と重ね合わせながら、

夏希とその家族と守っていく。

多摩恵を演じるのは森田望智だが格闘能力もなかなかなもの。

この2人を中心にドラマはあらぬ方向に向かっていく。

まあ、ストーリーはそんなところまでにしておこう。

そして、冒頭の金のない悲劇と金のある悲劇。

夏希の家族と多摩恵は一体どうなっていくのか。

明るい未来を想像する人は少ない。

いや、いないと思う。

夏希と多摩恵はどうか。

望みがある限り前に進む。

諦めない。

それが正しい姿。

僕は本作のラストは内田監督の優しさだと感じた。

希望は持ち続けるのだと。

本作にはもう一人母親が登場する。

裕福な家庭でありながら幸せを感じない田中麗奈演じるみゆき。

娘との繋がりは金。

後妻とも本妻とも判断がつかない。

彼女も最大の愛情表現を示す。

それはゆがんだ愛情表現。

貧困でありながら真っすぐな愛情。

裕福でありながらゆがんだ愛情。

皮肉を感じる。

世の中は金だ。金が悲劇を生む。

そんな作品だった。

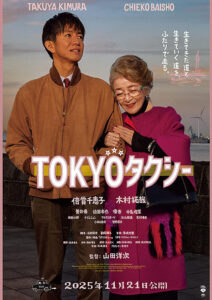

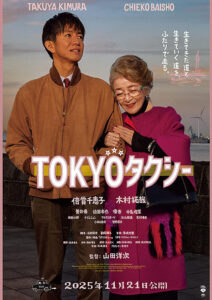

原作となったフランス映画「パリタクシー」は観ていない。

却ってその方がよかった。

観ていたら純粋に本作を楽しめなかったかもしれない。

比較しても仕方ないし。

山田洋次監督は現在94歳。

数年前は監督として衰えたと思っていたが、

(失礼ですね・・・)

いやいやそんなことはない。

ヒューマンドラマを描く力はまだまだ一流。

そんなことを感じた作品だった。

倍賞千恵子が主演で柴又帝釈天からスタートするリスペクトが作品を後押しする。

20代だったさくらは80代のすみれになった。

華やかさは異なるが美しいには変わらない。

すみれの方が可憐ともいえるし。

何度も予告編を観て相方がキムタクなので止めようかと思ったが、

(決してキムタクが嫌いなわけじゃないです・・・)

止めなくてよかった。

当初、抱いていたタクシー運転手浩二役の違和感は徐々に薄れた。

すみれの言動が浩二を変化させる。

すみれの物語であると同時に浩二の物語でもある。

なぜタクシー運転手になったかまで深掘ると明確な人間性が理解でき、

よりスムーズにラストシーンへ繋がったように思う。

簡単に言えば東京観光をしながら浩二とすみれの一日の交流を描いただけの物語。

簡単すぎるな(笑)。

映し出される東京の風景とは別の物語が涙を誘う。

すみれはなぜ自分の過去をすべてさらけ出したのか。

背景的に浩二じゃなくてもさらけ出した可能性は高い。

しかし、感動的なドラマになったのは浩二だったからこそ。

オーソドックスで想像を裏切らない展開はチープな作品になりやすい。

そうならなかったのは監督の力量であり、二人の演技。

映画館内はすすり泣く声が響いていた。

山田洋次監督はいつまで映画を撮るのか。

近年は2年に一本のペース。

となると次回作は96歳。

意外と容易く撮ってしまうのかも。

そんなことを思ったり。

エンドロールをみると意外な名前が並ぶ。

明石家さんまは全く分からなかった。

物語に支障がないのでこれだけネタバレさせてほしい。

あ~、電話の主ね・・・。

松竹らしい年末に向けた泣いて笑っての作品。

誰もが楽しめる一本といえるだろう。

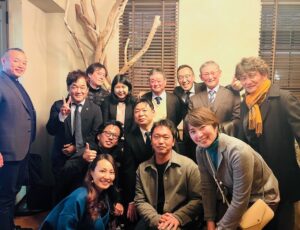

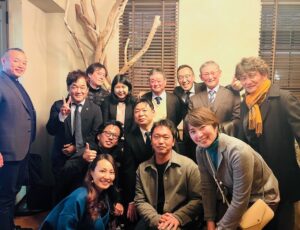

先週火曜日は第9回名古屋ファミリービジネス研究会Day6。

半年間の研究会の最終日。

例年Day6は成果発表会として取り組んでもらった課題について発表してもらう。

急きょ体調不良で欠席された方もあり、当初予定より時間に余裕ができた。

(そのはずだった・・・)

まずはいつものように僕のアイスブレイク。

前回参加したFBAAフェスタを要約して解説。

関西地区の同族企業の取組みを紹介させてもらった。

僕の後は事務局兼講師の丸山さんからの報告。

ボストンで参加された「FFIConference2025」を共有。

僕とは違いグローバルな活動。

さすが!

そして、Day5講師の鶴田さんより前回の振り返り。

振り返りというよりは鶴田さんが組織をまとめる上で大切なことを語ってもらった。

こちらもいい学び。

ここからが本番である成果発表会。

すでにロールモデルとなった西さんにこの9年で積み上げてきた取組みを発表。

9年連続で本会で学ばれているので説得力はハンパない。

その都度、課題もアップデートし、より精度の高い中身。

僕らとしても感謝だが、西さん自身もこの会が大いに生きているという。

会社でも家族でも学びを実践され、理想的なファミリービジネスに近づいている。

途中、PCのトラブルがありご迷惑をお掛けしたが、

その時間も有益な情報を提供してもらったので、却ってよかったのかも(汗)。

その後も順番に発表してもらった。

何より嬉しいのが、参加者自体の変化。

ネガティブだった親子関係が改善したり、

自ら未来に向けた話をされたりとよりよい関係へと発展していく。

本会の学びが机上ではなく、実践の上、成功に繋がっているのが嬉しい。

発表者は全員熱い。

持ち時間があっという間に過ぎていく。

当初、余裕だったスケジュールは最終的には時間が足りない。

それほど濃密な内容。

結果的に例年同じように修了書の授与は1名のみ。

スミチェル、名前を間違えてごめんなさい・・・。

終了後は場所を変え望年会。

ここでも楽しい時間を過ごす。

気がつけば主役が変わっていた気もするが、それもいいだろう(笑)。

途中からは修了証授与授与の続き。

みんないい笑顔。

そして、最後は全員で記念撮影。

お互いの関係性もよく何でも話し合える間柄になったのもいい。

あちこちでいろんな企画があるみたいですね(笑)。

こうして第9回名古屋ファミリービジネス研究会は無事に終了。

今年も満足のいく研究会となった。

関わって頂いたみなさんに感謝。

特に事務局の櫻山さん、丸山さん、鶴田さん、ウッチーには大いに感謝。

来年はなんと10年目。

事務局内では10年は続ける話をしていたので、集大成の年になりそう。

既に参加表明の方もあり嬉しい限り。

今年も本当にありがとうございました。

そしてお疲れ様でした。

12月に入りました。

2025年も1ヶ月を切りました。

今年の食べ物ブログもあと5回になります。

いや、大晦日はお休みしようと思うのであと4回でしょうか。

いずれにしても全国の食べ物ブログファンのために励んでいきます。

寒い日が続きますが、日中はまだまだコートなしでも出掛けることができます。

最近の伏見シリーズは長者町界隈が増えています。

まだ足を踏み入れていない場所があるのです。

今回もそんなお店にいってきましょう。

長者町通りを桜通に向かい歩きます。

するとこんな看板がみえてきます。

昔ながらの喫茶店でしょうか。

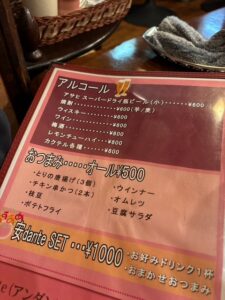

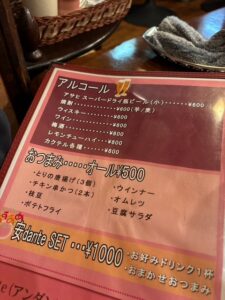

長者町相互ビルの地下にある「安dante(アンダンテ)」さんに行ってきました。

なんとなく懐かしさを感じる店内。

ソファーも昭和の香りが残っています。

漫画本も多く並べられています。

サボっているサラリーマンの溜まり場になっていないでしょうか。

少々、心配です。

いろんな食事ができるようですが、ランチタイムは一択です。

お店の手を煩わせてはいけません。

日替わりランチ 800円

お値打ちにランチを提供してくれます。

この日はチキンカツタルタルソースと焼うどん。

チキンカツは結構なボリュームです。

サラダで体を整え、タルタルソースがたっぷりとかかったチキンカツを頬張ります。

そして焼うどん。

交互に食べるのが食べ物ブロガーとしての流儀。

大切にしていきたい流儀です。

少しばかりのデザートも付いています。

なくてもよさそうですが、これを目的に来店するお客さんもあるかもしれません。

ふとカウンターを眺めるとお酒がかなり並んでいます。

「えっ、ここは喫茶店じゃないのか・・・」と疑いたくなるような種類です。

改めてメニューをみます。

なんとアルコールもおつまみもあり、安danteSETというセットまであります。

夜は飲み屋さんかと営業時間を確認すると7:45~19:00でした。

きっとゼロ次会をやる連中がいるんでしょうね。

昼間にこっそりと飲むのもいいかもしれません。

伏見にはまだまだ知らない場所がありますね。

ランチは美味しく頂きました。

ごちそうさまでした。

2ヶ月に1度開催されるFネット(ふるさと就職応援ネットワーク)例会。

北海道から沖縄まで全国に加盟会社はあるので年2回は地方開催を計画。

11月21日の例会は沖縄。

Fネット例会初の沖縄開催となった。

沖縄で採用支援を行う(株)エスエフシーさんは普段の例会出席は簡単ではない。

加盟会社の中にはリアルであったことのないメンバーも。

深い人間関係を作るためにも今回はこちらから足を運んだ。

それは参加者にとっても有意義。

情報共有もそうだがお互いの関係性がより濃いものになる。

会場はエスエフシー塩田社長が押さえてくれた国際通りの裏にある八汐荘。

午前中は新卒事業者を中心に今後の委員会活動についての議論。

従来通りのやり方を変える時期でもあり建設的に議論を行った。

ランチは徒歩数分の場所にあるステーキハウス88。

こちらで体力をつけ本番の例会へ。

今回はリアル会場9社、オンライン参加6社を含め15社の参加。

せっかくなのでエスエフシーの社員さんにSNSの取組みの事例を共有頂く。

プレゼンの上手さには驚かされた。

その後はハイブリットでの情報共有。

自社の取組みや課題を共有し、お互いに考えを述べあう。

貴重な時間であり有益な情報。

これだけでも沖縄に来た甲斐がある。

今回は余裕のあるタイムスケジュールを組んだが、終わってみれば予定通り。

一人の持ち時間が短くなるという前回の反省も活かされた(笑)。

日中は大真面目に議論するが、夜は180度姿勢は変わる。

みんなが楽しみにしている懇親会。

こちらも塩田さんに手配頂いた地元の人気店なかむら屋。

これが目的のメンバーもいたりして・・・。

昔ながらの沖縄料理が楽しめるお店。

オリオンビールで乾杯した後は、あちらこちらの話題で花が咲く。

お酒もどんどん進む。

沖縄に来たのなら泡盛。

一升瓶をお願いし、水割りにシークワーサーを入れて頂く。

塩田さんも大役を終えホッとした表情。

こちらのお店はコース料理も飲み放題もないがとてもリーズナブル。

ほぼ全ての沖縄料理を堪能した。

結局、後から注文した四合瓶も飲み干してしまった。

懇親会終了後は2つのグループに分かれ二次会。

これも珍しいことだが沖縄ならではかな。

ほぼ記憶にないが12時を回っていた。

楽しい時間だったと思う(汗)。

こうして地域の会社に集まり、熱い議論をするのは何より。

お互いの距離が一段と近くなったんじゃないかな。

みなさん、お疲れ様でした。

また、完璧な設営をして頂いた塩田さん、ありがとうございました。