日本人の行動はいつの時代も変わらないのかもしれない。

これまで主にドキュメンタリーを撮ってきた森達也監督は今の時代だからこそ、

この作品を世に出したのだろうか。

本作の舞台は大正時代。

1923年9月1日、関東大震災後の数日を描く。

実際に起きた虐殺な事件。

情けない話だが、僕は本作に出会うまでこの事件を知らなかった。

言い訳するなら、事件を知る機会がなかった。

単に情報不足なのかもしれない。

一方で情報自体が公にされていたとは言い難い。

これまで国内における残虐な事件は多く公開されているし、

第二次世界大戦時に犯した日本人の罪の重さも知らされている。

しかし、この福田村事件はその視点とは異なる。

ごく普通の日本人、何の権力も持たない日本人が犯した事件なだけに扱いは難しい。

客観的に映画を観て、冷静に判断すれば誰にも理解できること。

しかし、主観的に捉え当事者だとすればその行為は180度、異なる。

「愚かだ!」と思いながら、もし自分があの場にいたらと想像すると恐ろしくなる。

情報の乏しい大正時代であっても、

SNSですぐに情報が拡散される現代であっても、大した差はない。

僕ら日本人はいつまで経っても同調圧力に屈し、Echo Chamberに翻弄される。

そんなことを映画を観ながら感じてしまった。

それを鼻で笑いながら観れればいいが、そうではない。

本作は衝撃的に僕らに迫ってきた。

話題になってはいるものの、大手配給会社の製作ではない。

メジャーな映画館での上映ではなく、その公開は限定的。

観れないエリアも多い。

そのあたりも日本っぽいのかな・・・と思ってみたり。

2023年に公開された映画では強く心に残る。

この時期に本作を観れたことはとても価値がある。

映画を観た翌日に大学の授業でも紹介してしまった(笑)。

実話を描いたとはいえ、演出的に構成された面も多いと思う。

実際に永山瑛太扮する行商団頭の新助が発した言葉が本当かどうかは分からない。

しかし、その言葉がすべて物語っているような・・・。

一番、印象に残ったシーン。

そのあとの衝撃的な行動も。

できれば多くの方に観て欲しい。

そんな一本となった。

つらいけど。

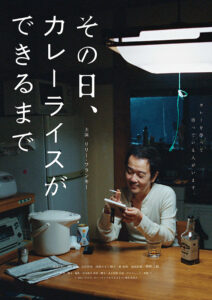

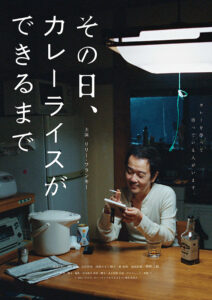

昨年、公開され気になっていたが、見逃した作品。

最近になってAmazonプライムで鑑賞。

映画館で観るにはちょっと勿体ないと感じた。

上映時間は52分。

リリーフランキーの一人芝居なので、コスパとしてはよくない。

そんなことをほざく段階で上級の映画コラムニストにはなれない。

考え方がセコいね。

いいんだ、目指すは「酒を語れる映画コラムニスト」だから・・・。

公開から期間が経った作品なので、ある程度のネタバレも構わない。

本作は家族と別れた独り者の一晩を描く。

タイトル通り、カレーができるまでのわずかな時間。

ラジオを通してコミュニケーションを図り、やるせない時間を価値ある時間にしていく。

シンプルにいえばそれだけのストーリー。

本当に登場するのはリリーフランキーだけで、あとはラジオと電話の声のみ。

それも古びたアパートの一室しかほぼ映ってこない。

製作費は安く撮影日も限定的。

それが映画館では勿体ないといった情けない理由でもあるが、

見方を変えればそれでけで一本の映画を仕上げてしまう力量もあるということ。

本作のプロデュースは斎藤工で何かしら訴えたかったのだろう。

僕はリリーフランキーというアーティストは凄い才能の持ち主だと思っている。

イラストレーターやデザイナーからスタートして、ここまで幅が広げられる人はそうそういない。

役者としても個性発揮しまくりじゃないか。

大河ドラマ「どうする家康」の久松長家役も頼りなくて良かったし、映画での変態ぶりはさすが。

「凶悪」で演じた先生役も「凪待ち」の同僚役も腹が立つほど素晴らしかった。

他にも有名な作品は数多いが特に印象に残っているのがこの2本。

今や柄本明と同じで映画界には欠かせないバイプレーヤー。

エロい話を平然と語るのもいい。

きっと怖いものなんてないんだろうね。

と思ってしまう。

本作でも寂れた父親役を見事に演じている。

人は一人では生きていけない。

でも、一人にならざるを得ない理由もある。

酒に逃げるか、過去の思い出に浸るか、

生きる目的を探すのが難しい。

そんな時を救ってくれるのがカレーライスの存在。

僕も美味いカレーを作ってみようかな。

寂しくも切なくもないけど、

一人ぼっちにならないためにも・・・。

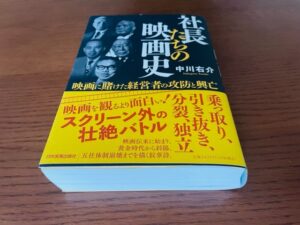

前回の「職業としてのシネマ」はバイヤー、宣伝側の話だったが、

本書は更にスケールが大きく映画会社の経営。

540ページのボリュームで1897年から1971年までの映画界を描く。

以前紹介した「キネマ旬報95回全史」はあくまで作品の評価が基準だったが、

こちらは映画会社の経営そのもの。

実に生々しい。

休日の空いた時間に読み続け、最近、ようやく読み終えた。

(さすがに分厚く持ち歩けない・・・)

この世界は面白い。

そして、恐ろしい。

闇も深い。

しかし、映画の魔力が多くの人を引き寄せ、迷い込ませ、

表面的には美しく、裏側ではドロドロとした世界。

70年以上の業界を露わにしているが、簡単に言ってしまえば博打だ。

昨日良くても明日がいいとは限らない。

栄枯盛衰という言葉が相応しいかわからないが、

時代の頂点を極めたかと思えば、一気に奈落の底に落とされる。

自分の力ではどうにもならない。

外部環境の影響もあるが、ヒットすべき作品がヒットせず、

それで経営不振になることもしばしば。

経営者の嗅覚が大衆を理解できるとも限らない。

本書は基本的に松竹、東宝、大映、東映、日活の5社を歴史を追いかける。

松竹が繁栄し低迷する時期もあるが、時代の寵児的な大映が自己破産してしまう。

何事もなく順調そうな東宝や東映も経営的にはゴタゴタが付きまとう。

そのあたりが無責任に面白く刺激的だが、

映画界はどこまでいっても水商売から離脱できない。

ある意味、本筋とは異なる面で足の引っ張り合いが行われる。

社長は自分の会社にすることに必死。

それにより組織が崩壊し、能力ある社員やスタッフが退社することも多い。

長い歴史なので本書をまとめるのは難しいが、それを簡単にまとめてしまう箇所も。

ファミリービジネスの成功と失敗ともいえる。

東映のジュニアは父をを喪い、社長になろうと思えばなれたが、岡田茂に譲った。

日活のジュニアは組合と共にロマンポルノへの方向を決めた。

大映のジュニアは全員解雇・制作中止・破産の道を選んだ。

東宝のジュニアは製作部門の分離に成功し、危機を乗り越えていく。

松竹のジュニアは社長に就任したばかりである。

これが1970年初めの話。

こんなにファミリー色が濃いとは思わなかったが、そこも含め映画界の歴史は興味深い。

当時はファミリービジネスが誤った方向へ向かいやすかった時期かもしれない。

僕がサポートしていたら倒産や解体はなく、上手くいったかもね(笑)。

いずれにしても自己の欲望が繁栄と衰退をもたらせた。

それが娯楽の中心である映画界で行われていたとは・・・。

これも時代の流れなんだろうね。

1960年代後半に映画界はテレビにやられた。

2020年代、テレビはネットにやられつつある。

すでにやられているのかもしれない。

40年後、ネットは映画にやられていたりして・・・。

それはないと思うが時代は変わる。

その中で映画はどう価値を生んでいくか。

単に娯楽の代表では誰も支持しない。

映画史の変遷を学び、今後を占う。

そんなことはできないと思うが、

映画界を想う僕としては過去の経営を今に生かしてほしい。

自己保身に走るのではなく、常に未来に向かって走ってほしい。

社長たちの映画史を読みながら、そんなことを考えてしまった。

超B級の面白い映画だと思った。

しかし、韓国では社会派ドラマの領域かもしれない。

見方によって捉え方は大きくズレる。

それは韓国を否定しているわけではない。

最近、仲良くなりつつある韓国に敵対心を持つわけではない。

むしろ韓国映画から学ばねばとも思っている。

ただ思うのはお互い学ぶべき。

日本からとか韓国からということではなくお互いに学ぶこと。

本作でいえば、もっと日本人を上手く使えば映画のクオリティは上がったはず。

よりいい作品を作ろうと思えば、いくら見かけは似ているとしても、

韓国人は韓国人を、日本人は日本人を、

ハリウッド映画ならともかくアジア映画なら、その辺のこだわりを見せてほしい。

それだけでも全体のレベルはアップする。

欧米では分からない文化の違いも近しい国であれば分かるはず。

あんな日本人はいないし。

嫌かもしれないが、いい映画を作ろと思えば隣国を学んだほうがいい。

だから僕は本作を超B級映画と称した。

とここまで書いたところでどんな映画かは一切不明。

それでブログを逃げ切ろうとは思わない。

追い込まれてからが勝負。

それはアルツハイマーの80代の主人公ピルジュのように。

逃げ隠れもしない、

自分が正しいと思う行動を周りに否定されなれながらも曲げない。

記憶が飛ぼうが、持病で倒れようが関係ない。

60年間抱いた恨みを果たすために立ち向かう。

そんな老人によく言えば相棒でありバイトである孫のようなインギュが付き合わされる。

真っ赤なポルシェでぶっ飛ばしながら・・・。

僕は韓国の映画事情が分からないが、

海外に出るべき作品と国内に留まる作品との違いがあるように感じた。

本作は国内向け。

ツッコミどころは多いが、勢いでかき消してしまう。

そんな映画だった。

ピルジュ役のイ・ソンミンは80代を演じるが、実際は僕よりも若い。

そりゃ体も動く。

不思議と違和感はなかった。

本作もある意味、韓国映画らしい作品。

メチャクチャ注目はされないだろうが、何も考えずに観るにはいいのかも。

ちょっと考えてしまうけどね。

どこまでいっても山田洋次であり、どこまでいっても吉永小百合。

そんなことを感じた作品。

それは否定的な意味ではなく、二人の安心感を表す肯定的な言葉。

発せられるセリフ、街を映し出す風景、人の動きや仕草、観る者が観れば、

どんな登場人物であろうと山田作品と理解できる。

正直なところ、一昨年の「キネマの神様」を観た時、山田監督もさすがに年老いたと感じた。

過去に並ぶ名作と比較をすると出来の違いは明確。

一流監督のまま作品を撮り終えるのは難しいと思った。

(大変失礼ですね。すみません・・・)

そのため本作を観るかどうかは迷った。

これ以上、山田監督の凡作を観たくはないと・・・。

しかし、僕の周りの評価やレビューを読むと評価は高い。

監督へのリスペクトがそうさせている面はあると思うが、自分の目で確かめることにした。

結論からいえば、心温まるステキな作品。

クスッとした笑いもホロッとした涙もある定番の家族ドラマ。

上手く描かれていた。

確かに昭和チックに感じるし、いきなりセクハラじゃねえ?と思わせるシーンもあるが、

敢えて現代へのメッセージとしても受け取れる。

失くしかけている日本人の良さを本作で取り戻そうとしていると思える。

それは母親役の吉永小百合の振舞いであり、

人事部長役の大泉洋の行動であり、

娘役の永野芽衣の感情であり、

それを取り囲む近所の人たちとの関係性。

東京の下町がより演出に生きている。

バランスが見事だった。

それにしても吉永小百合は78歳の今でも麗しい。

僕の母親に近い年齢だがとてもチャーミング。

どこまでいっても吉永小百合なんだ。

映画を観ながら思い出したことがあった。

先日、西川塾の故西川俊男塾主(ユニー創業者)の奥様のご自宅に伺った。

一年ぶりにお会いしたが、いつまでもお若く上品。

会話も聡明。

ご子息が僕と同い年なので、まあまあのおばあちゃんだが、そんな感じは全くしない。

吉永小百合と塾主の奥様がダブってしまった。

塾主の伝説の行動にはそんな理由もあるのか・・・。

どんな理由(笑)。

山田監督は92歳。

どこまで映画を撮り続けるだろうか。

本人にその気がなくても、往年のファンが許さないかもしれない。

これだけ人間味溢れる作品を撮り続ける監督はまだ見当たらないし。

これからも期待してしまう。

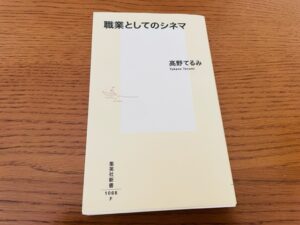

映画関連の書籍は多いが、バイヤー側、宣伝側の視点の書籍は思ったほどない。

自称映画コラムニストとしてはその分野の理解も必要。

ましてやこれでも会社経営者。

経営者目線で映画業界を知ることは活動の幅を広げるためにも必須といえる。

今後、僕のキャリアも変わる可能性もある。

数年後、自分自身が映画を仕入れ宣伝する側に回る可能性はなくはない。

その仕事の苦労や大変さからやりがいを見出す。

自らヒット作や評判の高い作品を発掘し、

多くの方に届け、かつ興行収入を上げる。

その一貫した仕事にやりがいがはいはずはない。

過去を振り返り反省する点がひとつ。

就職活動をしていた大学4年時。

東宝の最終面接に名古屋から唯一呼ばれ東京に向かった時のこと。

僕は松岡社長らが並ぶ面接で「●●な映画を作っていきたい。」

そんな話をしたと思う。

見事に落ちた。

映画好きなら誰でも語れるチープな面接。

僕はただの営業マン。

強みといえば誰の前で物怖じせず売り込めること。

今思えば、「もっと売上を伸ばす。東宝のファンを増やし、東映、松竹を引き離す。」

そんな話をすればよかった。

もしかしていたら人生は変わっていたのかもしれない。

そんな空想はともかく、配給の仕事は想像以上に大変。

特に規模の小さい会社であればなおのこと。

一つの作品が経営を揺らがすことにもなりかねない。

自分が絶賛しても世間に見向きもされない可能性もある。

もちろんその反対の可能性も・・・。

著者はフランス映画の買い付けから映画館への上映交渉、マスメディアへのPRを行ってきた。

映画好きであることは当然だが、それだけではできない仕事。

むしろ単なる映画ファンではやれない。

加えてマニアックな作品ばかり。

全国のシネコンが飛びつく作品は少なく、ミニシアターでの上映が中心。

昨今、ミニシアターの存在は厳しくもある。

名古屋でいえばミリオン座がそれに近いが、映画館にも頑張ってもらわねばならない。

著者が書かれるようミニシアターが特別な存在、

ミニシアターで観ることが付加価値を持つ時代になるといい。

それには僕も共感する。

職業としてのシネマ。

お金の心配をしなくていいのなら、無償でもやってみたいね。

簡単じゃないけど・・・。

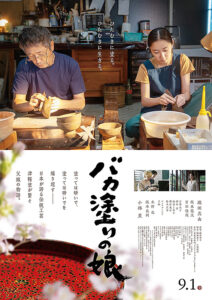

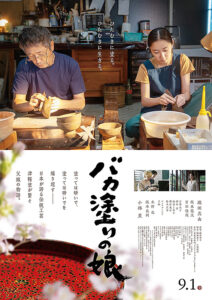

「高野豆腐店の春」に続いて父子の物語。

自分の娘が10月から東京で働くこととは何の関係もない(笑)。

前作の娘役は麻生久美子で出戻りの40代。

本作の娘役は堀田真由で高校卒業後、ブラブラと働く23歳。

設定は異なるが、どちらも日本の伝統業を家業とし後継する立場を描く。

小さな世界だがファミリービジネス。

両作とも父親は寡黙で腕は確かだが、その分、頑固で自分勝手。

親の仕事を想う娘の気持ちは伝わらない。

実際は伝わっているのだが、それを感じないようにしている。

所詮、父親なんて存在はちっぽけでそんなもんかもしれない。

果たして我が家はどうだろうか。

年頃の娘の存在はあくまでも映画とは関係ない・・・。

僕は20代の女優さんにはほとんど興味を示さないが、

(そうでもないかな?)

堀田真由は別。

大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」を観ていた時から注目していた。

それほど華やかさはないが、控えめな笑顔や切ない表情に50代後半のオヤジは惹かれる。

本作でも家族に翻弄されながらも自分と葛藤する姿をうまく演じていた。

恋愛要素が全くない作品だが、

(ほんの少しそれを感じさせるシーンはあるが)

彼女に胸ときめく男子はいるだろう。

「高野~」の舞台は尾道だったが、本作は弘前。

寒々しくも四季を感じる自然や静かな街並みは映画の舞台に合っている。

バカ塗りといわれる漆を何度も重ねて塗るシーンも伝統を思わせ、程よい重厚感を生む。

廃れいく日本文化を描く作品は一見、重くなりがちだが、

堀田真由演じる美也子が懸命に振舞うことで明るい方向へと向かっていく。

やはり映画は絶望で終わりのではなく、希望で終わった方がいい。

明るい明日を予感させるエンディングが大切。

子供の幸せが父親の幸せであり、父親と不仲な兄弟もプラスの方向へ誘う。

監督は鶴岡慧子氏。

僕は全然知らなかった監督。

自主映画でスタートし、ぴあフィルムフェスティバルでグランプリを受賞している。

まだ34歳と若い。

そんな監督がこのような世界を描けるのは将来、期待が大きい。

着実に日本映画も若手が育っているだね。

堀田真由も鶴岡監督もこれからの活躍を楽しみにしたい。

とても爽やかな映画でした。

中日新聞の書評欄に紹介されていた本書。

タイトルに惹かれ、内容も確認することなくAmazonでポチリ。

普段読まない固めの中央公論新社を選ぶのもいい。

僕が密かに目指しているのが「お酒を語れる映画コラムニスト」。

ただの飲んだくれではダメ。

ただの映画コラムニストでもダメ。

何らかの差別化が必要。

持ち味が発揮できるのがソレと辿り着いた。

そのための参考図書も必要。

それが本書。

帯にも書かれているよう至福の一杯をもとめて、

著名な作家が酒飲みのエッセイや短編をまとめている。

日本を代表する作家26名が酒場で起きた出来事を当たり前のように綴っている。

考えるまでもなく作家は自由業。

何かに縛られることはない。

ビジネスマンのように勤務時間が明確ではないので自由きままな行動。

売れなければ貧乏極まりないが、

そこそこ有名で稼げれば昼から飲んでも誰も文句は言われない。

それも知った顔して飲んでいれば、それ自体が仕事に思えてくる。

一日3時間程度仕事をして、あとは飲み歩いてても許される。

理想だ。

そんな生活が理想だ。

教科書に登場する井伏鱒二にしても大岡昇平にしても太宰治にしても、

飲み屋ではめんどくさいオヤジに過ぎない。

酒に飲まれ、喧嘩して暴れまくり、その辺の女性に手を出す。

それを恥じることなく堂々と語る。

ごく自然な行動のように語る。

目指すはそんな世界。

そう考えると昭和という時代はとても恵まれていたのかもしれない。

本書では戦前もあれば昭和30年代、40年代も描かれているが、

高尚なことはひとつもない。

午後三時にビールを飲むという行為に高尚さは必要ない。

それが正しいと教えてくれるのが本書。

と勝手に解釈する。

令和となった今、さすがにそれが正解とはいいずらい。

現代の作家もそんな行為は減ったのではないだろうか。

それでも理想は午後四時から飲み始め、明るい時間に一軒目が終わる。

それっぽく飲みながら映画を語る。

「さて、これからどうする」と考え、街に繰り出す。

そんな生活ができたらいい。

午後三時にビールを求めて、動こうじゃないか。

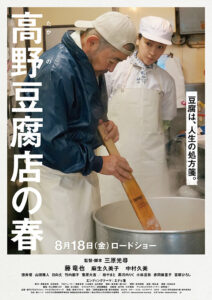

映画のポスターを見たのはいつだろうか。

多分、3か月ほど前によく行く映画館に掲示してあった。

いつもなら「へ~、こんな映画がやるんだ・・・」と思うくらい。

あとは公開日が迫った段階で、あれこれ調べ観るか観ないかを決める。

しかし、本作は違う。

ポスターを見た瞬間に公開日を確認し、有無をいわさず観ることを決めた。

理由は簡単。

僕が沢木耕太郎ファンだから・・・。

原作を読んだのが7年前。

当時のブログにも書いている。

ブログを読んでも内容は不明。

どんなストーリーかは全く分からない。

自分のブログが予習にならないことがよく分かった。

原作の細かなシーンは忘れているので、映画を観ながら思い出すことができた。

それだけでも観た甲斐があった。

なぜかボクシングを題材に映画化されることは多い。

先日の「アウシュヴィッツの生還者」もそう。

日本映画でも思い出すだけで、

「ケイコ 目を澄ませて」

「BLUE ブルー」

「アンダードッグ」

「あゝ、荒野」と数が多い。

そして暗い。

そんなボクシング映画に僕は惹かれる。

その中でボクシングに精通する沢木氏の作品。

本作に原作者がどこまで絡んでいるかは分からないが、期待しないわけがない。

期待通りかどうかは観てもらいたいが、

オープニングシーンからグイグイと吸い込まれた。

ボクサー翔吾を演じる横浜流星と元ボクサー仁一を演じる佐藤浩市の立ち振る舞いに体が震えた。

本物のボクサー・・・。

この類の作品は役者によって出来不出来が決まるが、その点においては申し分ない。

原作のイメージにも当てはまった。

ボクシングシーンも凄い迫力。

個人的にスローモーションのシーンは?マークだが、

激しく殴り合うシーンは見応え十分。

セコンドでの会話も戦う者だけが理解し合える。

あんなスポーツにのめり込むことはないが、気持ちは十分分かる。

熱いものを感じざるを得ない。

そして、ここでも坂井真紀が登場。

最近は謙虚な女性を演じるケースが多かったが、

本作ではちょっとあばずれな母親役。

いい意味でイメージを崩してくれる。

本作にはそれぞれの生き様が存在する。

どう生きるのか、どこで散るのか。

どうせ散るなら春がいい。

散った先にしか見えないものもあるだろう。

そのためには勝負をしないとね。

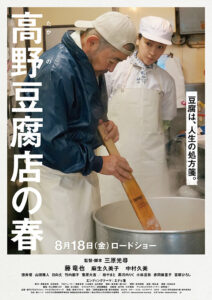

新鮮さはない。

ストーリーはオーソドックス。

よくある親子の家族ドラマ。

簡単に言ってしまえば、そんな映画。

この手の作品はこれまでも数多く制作されたし観てもきた。

今更、観たいだろうかと思うのが普通。

しかし、このような家族ドラマは永遠に続く。

定期的に観たくもなる。

舞台やジャンルは異なるが、2月に公開された「すべてうまくいきますように」に共通する。

父親を想う娘。

娘を想う父親。

これはどんな時代になっても変わらない。

いずれも自分も同じ立場になるだろうと思うと、グッと胸に押し迫ってくる。

僕もひとりの父親として本作と同様の感情を持つのかもしれない。

まんまと映画のツボにはまってしまった。

いっておくが、新鮮さもないし、オーソドックスなストーリー。

ある程度の展開も読める。

ハッとさせられることはない。

それでも「なんだかねえ~、観てよかった」と思ってしまった。

舞台は広島県尾道市。

尾道の映画でいえば大林宣彦監督。

「さびしんぼう」に出てきた同じロケ地があったんじゃないか。

昨年、仲間と出掛けた場所からも同じ風景をみた。

この尾道の雰囲気が映画をより温かいものにしたのは間違いない。

うるさすぎる友達連中もいかにも怪しい姪や甥もその雰囲気では上手く生きる。

大げさな演技でさえも心地よく感じる。

何より主役の2人は魅力的。

娘役の麻生久美子さんは元々好きな女優だが、その愛らしい表情に惹かれ癒される。

強さと弱さを兼ね備えた存在は父親でなくとも見守りたくなる。

年齢を重ねた感じもいい。

より魅力的な女性になっている。

父親役の藤竜也もいい老人を演じている。

もう80代なんだね。その割にはよく体が動く。

僕は映画「友よ、静かに瞑れ」やドラマ「プロハンター」の渋さが強い印象。

2年前に観た「愛のコリーダ」も別の意味で印象に残っているけど・・・。

そんな2人があーでもない、こーでもないと小さな世界で繰り広げる。

もしかしたらこれが日本映画のよさなのかも。

日本食の代表である豆腐を職人の親父が丹精込めて作り、懸命に手伝う娘。

常連のお客さんを中心に小さなお店で売る。

尾道という風情のある街で・・・。

親子ドラマであるのと同時に青春ドラマの要素も強い。

娘の恋愛も見ものだが、父親の恋愛も悪くはない。

その点では中村久美がいいアクセント。

あんな女性もステキだ。

平凡で先が読めるドラマ。

それでもホロッと感動してしまうから不思議。

そんな映画だった。