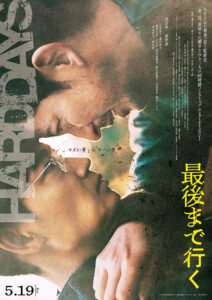

藤井道人監督による「ヴィレッジ」からの連続作品。

またまたインパクトの強い映画を作ってくれた。

この類の作品を撮る監督は見た目もエグかったりするが、

藤井監督は穏やかで優しそうな雰囲気を持つ監督。

(あくまでも見た目なので実際は分からない)

まだまだ若いのでこれからの日本映画を背負ってくれるはず。

そう期待したいし、それを十分感じさせてくれる作品を連発している。

本作は2014年に公開された韓国映画のリメイク。

中国やフランスでもリメイクされたというし、どこかのタイミングで観たい。

予告編は日本版も韓国版にかなり似ている。

あえてその方向に持っていったのだろう。

本作の予告編も抜群だったので、その段階で観ることを決めた。

そして、その期待は見事に的中。

ずっと追いかけ回された2時間。

とことん「最後まで行く」映画だった。

これは僕の勝手な見方だが、藤井監督作品は

(僕が知る限りでしかない)

いつも問いで映画が終わる。

作品自体に答えはない。

「で、これからどうする?」

そんな感じで終わる作品ばかりだ。

確か「新聞記者」もそうだったし、前作「ヴィレッジ」もそう。

本作に続編があるとは思わないが、その後の展開も気になるところ。

あの2人はどうなっていくのだろうか・・・。

あの2人というのは主役の刑事工藤役の岡田准一とエリート監察官矢崎役の綾野剛。

ネタバレになるので詳細は割愛するが、この2人のスリリングな展開が続く。

それに巻き込まれていく者はどんどん犠牲者になっていく。

これが国を守る連中のやることか!

と冷静に見ればそう思うが、そんなことはどうでもいい。

いつでも自分の権力や金が優先されるのだ。

それにしても綾野剛が不気味。

あの表情もさることながら、ターミネーターばりに強い。

エリート階段を上っていくために相当鍛えていたんだろう。

それが半端ない。

観る者は不思議とそれを期待し、その通りの展開になる。

それを上回るのが柄本明か・・・。

本作でも肝心な役どころだが、この半年の出演作を観ても存在感は強い。

「夜明けまでバス停で」「ある男」「シャイロックの子供たち」

「湯道」「ロストケア」

全く異なる役を見事に演じ、その中でも強烈なインパクトを残す。

日本映画界にとって一番のバイプレーヤー。

一年でどれだけの映画に出演するというのだ。

趣味の世界かもね・・・。

そうそう、書き忘れそうになったが、本作のロケ地は愛知県が多い。

知多半島が中心だが、栄のTV塔も使われている。

生まれ変わったHisaya-odori Parkも映し出される。

あちこちにネタが飛んだが、本作は2023年公開の日本映画では観るべき1本。

心臓の弱い人は観ない方がいいかもしれないけど・・・。

本作は青春映画というジャンルに該当するのだろう。

しかし全編通して観ると青春という言葉がチープに感じてしまう。

好きとか嫌いとか、挫折とか成功とかをうたう訳ではない。

その要素がないわけではないが、物語のごく一部に過ぎない。

僕らが人生を過ごすにあたり、少なからず挫折や成功を繰り返す。

その瞬間を捉えれば大きな出来事だが、後で振り返れば些細な出来事の場合が多い。

そんな経験を繰り返し、歳をとる。

それだって見方を変えれば青春。

57歳になった今でも僕は青春を謳歌している。

そういえなくもない。

本作を観ると人生そのものが青春のように思えてくるのだ。

舞台は北イタリアのモンテ・ローザ山麓。

どのあたりかも知らない。

そこで出会った少年が大人になり、自分と葛藤しながら自身の生き方を模索していく。

それを自然豊かな山麓と共に描かれる。

どうでもいいことだが、この作品はどれくらいの期間を掛けて撮影したのか。

美しい春の光景、

湖に飛び込む夏、

沈む夕日が山々を映し出す秋、

そして大雪に包まれた冬。

自分たちで作った山小屋(まあこれも住まいですね)で時間を重ねながら、過去と未来を探る。

親子、家族の関係に向き合っていく。

正解など何一つない。

正解に向かうことに周囲が認めてくれるわけでもない。

それでも自分の信じる道を愚直に歩むしかない。

正解は自然が与えてくれるしかない。

温かく迎えてくれることもあれば、残酷に訪れることもある。

描かれている時代は現在。

田舎育ちの僕も最近は季節感がない。

もちろん夏に向かう毎日に季節を感じる。

そんなものは季節感とは呼べず、本当の季節感とはもっと壮大で生活を左右すること。

映画で描かれる大自然を目の当たりにすると僕が感じる季節はちっぽけなものだ。

ここまで書いたところで、どんな映画かさっぱり分からないと思う。

まあ、いつもの通り(笑)。

イタリアの作家パオロ・コニェッティの世界的ベストセラー小説を映画化で、

2022年カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞した作品と紹介しておこう。

こんな小説を映画化するのはかなり難しいと思うが、美しい風景を見るだけでも一見の価値はあり。

やはり視野は広めておきたいね。

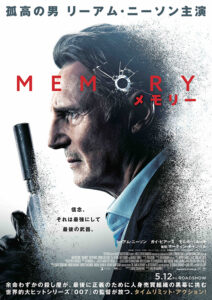

殺し屋が主役のアクション映画。

007シリーズさえ観ていない身としては珍しい選択。

ただこの類の作品ではかなり風変りといえるだろう。

主役の殺し屋は間もなく70歳を迎えそうな年齢。

それもアルツハイマー病で記憶を失くしていく自覚がある。

それでも依頼された任務を確実にこなす・・・。

映画を観ながら、なぜか思った。

日本なら北野武監督が撮りそうなストーリーじゃないかと。

正確かつ冷徹、圧倒的な強さを誇る殺し屋が年齢を重ね、

老いゆく自分に抱く感情がなんとなく北野武的かと。

彼が作るヤクザ映画もそんな要素を持っていると思うし・・・。

アクションや舞台設定だけみればB級作品。

さほど新鮮なテーマでもない。

驚くようなアクションシーンがあるわけでもない。

裏で糸を引く大物。

それに迎合する警察幹部。

それに抗う現場。

まあまあよくありがちな設定。

しかし、そんなシンプルな流れがあるからこそ、

アルツハイマー病殺し屋の生き様が際立ちカッコよく思えてしまう。

なぜここまで殺し屋稼業を全うできたかは、

その一挙手一投足で納得できる。

僕は全然知らなかったが、

主役リーアム・ニーソンの上手さに尽きる。

手捌きなんて、オ~っと唸ってしまう。

記憶がなくなりもどかしさを感じると思えば、

一瞬のうちに相手を仕留める完璧さは見事。

自身の死と向き合うことが、仕事へのこだわりにも繋がる。

ある意味、理想的な仕事像。

殺し屋なのに正義感が強い。

目指すべきキャリアだと勘違いしてしまいそうだ(笑)。

ジェームズボンドと比べれると相手はそこまで大物じゃない。

ボンドガールのような絶世の美女は登場しない。

不死身の体でもない。

特殊な性能を持つ車も出てこない。

ポンコツ車にしか乗らない。

だからこそ人間味がある。

悪い奴なのについ共感してしまう。

多分、数年後は内容も忘れている可能性は大きい。

タイトルすら忘れる恐れもある。

それでも不思議と思い返すシーンが多い。

そんな映画だった。

優柔不断ではあるが、80年代についてもう少し触れたい。

前回書いたように80年代後半の大学時代は狂ったように映画を観ていた。

映画館でバイトをしていたので、その系列の劇場はタダで観れたのが大きかった。

(その分、時給は恐ろしいほど安かった・・・笑)

時間があったのも大きな理由だが、もう一つ上げるとすれば当時は2本立てだった。

邦画も洋画も2本立てだったので、一気に数を稼ぐことができた。

その分、集中力が続かなかったことは否定できない。

覚えていないことも多い。

当時、印象に残っているのは「ビーバップハイスクール」(85年46位)のシリーズ。

1作目こそヒロイン役の中山美穂が中心だったが、

その後は仲村トオルと清水宏次朗が作品を引っ張っていった。

シリーズはどんどんエスカレート。

とても高校生とは思えないストーリーだったが、ツッパッた観客も含めとても面白かった。

バブルに向かう気配が漂っていた。

そして邦画の象徴的な存在といえるのは伊丹十三監督。

「お葬式」(84年1位)、「タンポポ」(85年11位)、「マルサの女」(87年1位)、

「マルサの女2」(88年19位)と話題作を連発させた。

今でもその死は惜しいと思ってしまう。

宮崎アニメ作品の存在が目立ってきたのもこの頃。

「風の谷のナウシカ」(84年7位)、「天空の城ラピュタ」(86年8位)、

「となりのトトロ」(88年1位)

別の形で邦画を牽引していくわけね。

先日、亡くなった坂本龍一氏が音楽を手掛けた「ラストエンペラー」(88年1位)も印象的。

その年は「フルメタル・ジャケット」(2位)、「ベルリン・天使の詩」(3位)という順位だが、傑作なのは読者選出。

なんとこの3作を上回ったのが「ロボコップ」(読者選出1位)。

確かにハチャメチャで面白かったが、今では考えられないんじゃないかな・・・。

いや、必ずしもそうとはいえない。

80年代は「ダイ・ハード」(89年1位)で終わった。

芸術性は乏しいが、すこぶる面白いアクション映画。

こんな作品が1位を取るなんて、例年では考えにくい。

踊っていた日本経済をある意味、表しているのかもしれない。

他にも書きたいことはあるが、80年代はこれくらいにして90年代に入っていこう。

続く・・・。

宮沢賢治のことは知っているようで知らない。

作品も読んでいるようで読んでいない。

教科書には必ず登場するし、日本文学の作家としてChatGPTでも紹介されていた。

本作は彼の生きざまを父親目線で理解することができる。

賢治の苦悩する状況を父親らしい愛情で感じることができる。

親子の愛情に飢えた人や家族のふれあいで涙したい人はおススメの映画。

監督は成島出氏。

今年1月に「ファミリア」が公開されたばかり。

この作品も主役は役所広司。

よほどお気に入りなのか。

使いやすいのか。

出演してもらいたいのか(笑)。

1年に2本同じ主役も珍しいと思う。

成島監督は今、コンスタントに安定した作品を撮ることができる数少ない監督。

大学は映画研究会で「ぴあフィルムフェスティバル」に入選した実績もある。

そんな点は個人的に好感度が高い。

そこから映画人生がスタートしたわけね。

映研出身者でぴあ入選。

エースですね・・・。

宮沢賢治が物語を書くシーンは意外と少ない。

それまでの過程や人間模様が中心だが、

人工宝石や宗教にあんなにハマっていたなんで知らなかった。

危うさは紙一重。

そんな背景が巧みにストーリーに絡んでいく。

こういった人間ドラマを描く場合、役者陣の演技力が作品を左右する。

そんな意味では配役はベストであろう。

主役の二人はもちろん、妹トシ役の森七菜も母親イチ役の坂井真紀もよかった。

森七菜は妹として強さとはかなさ。

父親への誘導や祖父を抱きしめるシーンは秀逸。

坂井真紀は母親としてやさしさと芯の強さを見事に演じていた。

普段は明治の女性らしい控えめな姿勢だが、やはり母親だった。

「ロストケア」を観た時にも書いたが、

今後、坂井真紀は母親役で引っ張りだこになるんじゃないか。

映画館入場時にポストカードを頂いた。

本作は岐阜県恵那市で撮影され、現在、ロケ地巡りが行われている。

まあまあ近いので、行ってみるか。

家人は付き合ってくれるだろうか・・・。

誰もが安心して楽しめる映画。

こんな作品も必要だよね。

ありがとがんす。

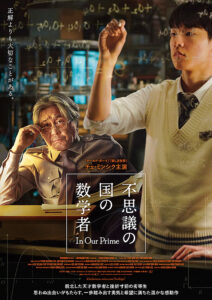

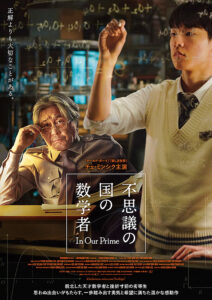

実に韓国映画らしい作品。

ここ最近、韓国映画を観る機会が増え、その傾向性が分かってきた。

ストーリーの構成、人間の機微、ちょくちょく起こるどんでん返し等、

なんとなくだが観る者を飽きさせない作りを徹底している。

そのあたりが世界中に広まりつつある韓国映画の面白さなのかもしれない。

そんな意味では本作も十分に楽しめた作品。

ネタバレしない程度に簡単に説明すると、

名門高校に通う落ちこぼれ学生が脱北した警備員(実は天才数学者)に数学を教えてもらい、

人生そのものが変わっていくサクセスストーリー。

ありがちなテーマ設定だが、背景にある韓国の実情がうまく絡み合い、

人として何が大切かを教えてくれる。

韓国と北朝鮮の問題は日本とはまた別の角度になるので、映画の肝だがここは割愛。

もう一点、韓国は日本以上に受験戦争が激しく、上へ上への意識が強い。

昨年観た「はちどり」でもそれを感じたが、今は更にエスカレートしているのだろう。

手段は関係なくとにかく優秀な成績を収め、有名大学に進学する。

本質よりもテクニック。

真の学問の意味なんて不要・・・。

それを痛切に感じる。

まあ、僕は大した頭を持ち合わせていないが、勉強の目的は僕らの頃もさほど変わらないけど。

その中で数学者は落ちこぼれ生徒に数学の面白さだけでなく、学ぶ意味を教えていく。

黒板に書かれる、いや映し出される数式がとても美しく絵を描いているよう。

芸術の世界。

ちなみに僕はその数式はまるで分らない。

二等辺三角形は分かるけど・・・。

僕も含め誰しもそうだが、すぐに答えを求めたがる。

大切なのは答えではなく、その問い。

映画でもそれを教えてくれるが、それがすべて数字とは。

定性的な面は問いが大切と思っていたが、定量的な面も問いが大切なわけね。

今更、数学を学ぼうとは思わないが勉強になりました(笑)。

警備員演じるチェ・ミンシクも高校生演じるキム・ドンフィもいいが、

僕がよかったのは2人を支える女子高生役のチョ・ユンソ。

めちゃくちゃ美人とは思いわないが、チャーミングでいい雰囲気を出していた。

調べてみたら、なんと30歳。

う~ん、高校1年生をまだ平気で演じれるんだ。

さすが!

娯楽要素の強い中に社会性や人の尊厳も盛り込む何でもありの韓国映画。

気軽に楽しめるのもいいね。

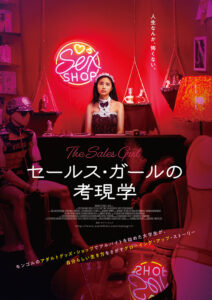

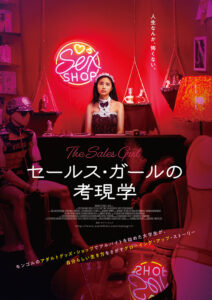

モンゴル映画を初めて観た。

過去、どれくらいのモンゴル作品が日本で公開されているのだろう。

年間何本くらい制作されているのだろう。

これまで縁がないことに不思議さを感じつつ、新鮮な感覚で映画を堪能。

多くの人がモンゴルというと広い草原のイメージだと思う。

しかし、当然ながられっきとした都会は存在する。

高級住宅もオンボロアパートも存在する。

街並みだけでも新鮮。

中国よりもむしろロシアに近いか。

僕が知らないだけなのかな・・・。

映画の舞台はアダルトグッズショップ。

日本でもそんな舞台の映画はない。

売っているグッズが日本と同じかは分からないが、

陳列されている商品は勉強になった。

なるほどね、そんなに種類があるんだ・・・。。

いやいや、そんなことをブログで書きたいわけではない。

本作は一人の女子大生の大人への階段を描く。

ひょんなことからアダルトグッズショップでバイトを始める。

普通、そんなバイトを頼まれてもやらないと思うが・・・。

モンゴルの国民性もあるが、

その大人への道のりは万国共通ともいえるだろう。

将来に向けた不安、自身へのジレンマ、富裕層に対しての不信感、性への興味関心・・・。

女子大生サロールを演じるのはバヤルツェツェグ・バヤルジャルガルという

オーディションで選ばれた新人女優。

絶対に名前を覚えることはできない(笑)。

ちなみに監督名も覚えられない。

地味でさえない表情であまり可愛らしさを感じない。

最初はこれがヒロイン?と思ったが、

アダルトショップの女性オーナーとの行動でみるみるキレイになっていく。

エンディングでは広瀬すずと見間違えるほど。

今後、観る機会があるか不明だが将来が楽しみ。

本作が日本で公開されたのはニューヨーク・アジアン・フィルム・フェスティバルでグランプリに輝いたのも理由だろう。

映画を観たことのない国はまだまだ多い。

こんな機会もありがたい。

それにしても途中途中で現れる歌手。

あれは誰?

どんな意味?

誰か教えて欲しい。

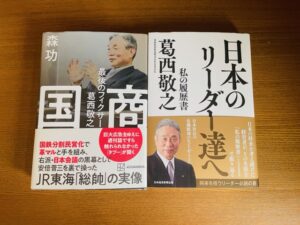

対照的な2冊。

先に出版されたのは「国商 最後のフィクサー葛西敬之」だが、

僕は「日本のリーダー達へ 私の履歴書」から読み始めた。

参加する経営塾で勧められたのがキッカケ。

経営塾の先輩には葛西氏にお世話になった方も多く、

常に日本の先々を考えられていたという。

確かな話だろう。

これは僕の穿った見方でしかないし、もしかしたらそんな情報は溢れているかもしれないが、

「国商」が出版され、急きょ「日本のリーダー達へ」が出版されたのではないかと・・・。

「国商」は捉え方によっては葛西氏の功績を裏側から抉った要素がある。

悪意があるとは思わないが、否定的に捉えさせる面もなくはない。

それを更に否定する流れが「日本のリーダー達へ」のように思えてしまう。

本書は日本経済新聞の「私の履歴書」やコラムやエッセーをまとめたもの。

タイトルは後づけにすぎない。

リーダー達へのメッセージはその内容から読み取るしかないが、

葛西氏の功績を正当化させるものだ。

僕はどっちがよくてどっちが悪いとか、

どっちが正しくてどっちが間違っているなんていうつもりはない。

多分、両方とも事実だろう。

大きな企業を動かそうと考えた場合、正攻法だけで突き進められるとは思わない。

大なり小なり危ない橋を渡らなければならない。

一般的に敵を作らず健全な道を歩んできた僕でも(笑)、

どこかの誰かには恨まれているだろうし、ボロクソにいわれることもある。

組織を動かし、権力を何らかの形で利用する場合はきれいごとだけでは済まない。

しかし、何事もなかったかのように平然としているのが一流の経営者。

それも僕の個人的な考えにすぎない。

読み手により解釈はマチマチだし、片方だけ読めばそのイメージが先行する。

本書には故安倍晋三氏も登場するが、その人物像も人によって異なる。

人を否定することや非難することは簡単。

無責任な人ほどいとも簡単に抹殺すると思う。

その方がウケるわけだし・・・。

なんだか書評でもなく、とりとめのないブログになってしまった。

実績を残す人は称賛されるだけでは終われない。

それが本当の功績なのかもしれない。

そんなことを考えてしまった。

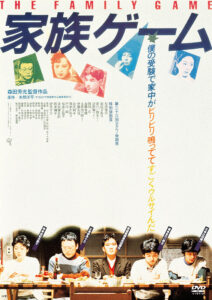

初めて観たのは高校3年生の頃。

当時の国語の教師がTV放映されることを教えてくれ、

しきりに作品を勧めていた。

TVで放送された本作は肝心のラストの夕食のシーンはカットされていた。

その時はその事実を知らなかったが、森田芳光監督の強い意志が働いていた。

一番いいシーンをTVでは流さなかった。

それから数年後、大学時代にリバイバルで観たのが2回目だったと思う。

かすかな記憶だが・・・。

今、思い返すと国語の教師は家庭崩壊の映画をなぜ勧めたのだろう。

受験戦争に巻き込まれることなく、

自分の意志を示せとでも言いたかったのだろうか。

昭和の家庭像の過ちを間接的に教えたかったのだろうか。

その真相は分からない。

1983年のキネマ旬報ベストテンでは堂々の1位。

「戦場のメリークリスマス」よりも圧倒的に高い評価。

森田芳光監督が一躍脚光を浴びるようになった。

その年はピンク映画も撮っていたし・・・。

そんな作品をつい最近、Amazonプライムで観たわけだが、

今観ても色褪せることはなくとても面白かった。

時代感のズレはあるものの本質は何も変わっていないとも感じた。

今は亡き松田優作も伊丹十三も若かった。

責任感があるように見せて無責任なお父さんはとても良かった。

昔は思わなかったが、お母さん役の由紀さおりもどこか色っぽくて魅力的に感じた。

その空虚な家庭像を描くドラマは笑いの対象になるのだが、

振り返るとつい恐ろしくなることも。

僕と伊丹十三とどこが違うのか。

明らかに異なると思いながらも、随所に近しい点も感じてしまったり・・・。

う~ん、身につまされるなあ~。

この頃、森田監督は様々なジャンルの作品を送り出している。

一般的に映画監督は特徴があるとは思うが、

アイドル映画から芸術作品まで幅広く、こだわりがないようにも思える。

それが監督の特徴なのか。

もう一度、「それから」も観てみたいが、今は機会がなさそう。

そして、本作の製作・配給はATG(日本アート・シアター・ギルド)。

昔はカッコつけてその芸術性を追いかけていた。

これもまた懐かしい。

これからも時間を見つけながら80年代の作品を観るのもいい。

当時では感じ得なかった新しい発見もあるだろう。

前回のブログで1980年代は5年刻みにすると書いたが、それは止めておく。

5年刻みだとあと8回も書かなきゃいけない。

週1回のアップでも終了するのは6月下旬。

さすがに飽きる。

読者の方ではなく、僕が・・・。

他の書籍もアップしたいし。

1980年代は僕の人生で一番映画を観た期間。

特に大学生になった80年代後半は相当数。

85年~89年で400本以上は観ているんじゃないかな。

しかし、当時の作品を思い出せないことも多い。

タイトルすら忘れている。

映画を観ることが目的で、その中身をしっかり留めておくことはなかった。

昔はブログもなかったしね。

この頃からキネマ旬報もちょくちょく購入するようになった。

高校時代は邦画よりも洋画を好んでいたので、「ロードショー」を毎月買っていた。

「E.T.」(82年1位)は満席で通路に座って映画を観た。

当時は座席指定も入れ替え制もなく、人気の映画は長蛇の列。

「ストリート・オブ・ファイヤー」(84年7位)も超カッコいい作品。

大学時代にオープニングシーンを真似て映画も作った。

ただのコメディになってしまったが。

日本映画では宣伝力にまんまと乗っかり、角川映画にハマった。

若かりし薬師丸ひろ子が好きだった。

「翔んだカップル」(80年11位)、「セーラー服と機関銃」(81年18位)、

「探偵物語」(83年25位)、「里見八犬伝」(83年50位)、「Wの悲劇」(84年2位)

あたりは映画で観て、ビデオでも観たんじゃないかな。

相米慎二、根岸吉太郎、沢井信一郎らの監督も好きになっていった。

面白いことに「翔んだカップル」は80年公開時にベストテンにも入っていないが、

80年代を代表するベスト30では28位。

「マルサの女」(87年1位)が80年代の30位なので、

評論家の評価もあまり当てにはならない(笑)。

時代と共に作品の評価も変わってくるだろう。

森田芳光監督の「家族ゲーム」(83年1位)が80年代の4位なのは納得できるが、

「の・ようなもの」(81年14位)が19位なのはいかがなものか。

そんなことを感じたり・・・。

80年代はメディアの力が映画の興行収入に大きな影響を与えた。

先述の角川作品もそうだが、フジテレビが圧倒的な力を持っていた。

当時の歴代配収のトップスリーが「南極物語」「子猫物語」「ビルマの竪琴」(85年7位)。

上位2作品はあまり評価は高くはない。

僕も3作品とも観ているが「子猫物語」は残念ながら何の記憶もない。

とりとめなく当時のことを書いているが、まだまだ終わりそうにない。

もう少し80年代のことは書きたくなってきた。

5年刻みではないが、もう1回振り返ってみたい。

続く・・・。