毎年、この季節になると戦争映画を観ている気がする。

それも第二次世界大戦の悲惨さを描いた映画を。

昨年は「アウシュヴィッツ・レポート」、

一昨年は「ハウルの息子」。

いずれもヨーロッパから、それも犠牲にあった国から見た世界。

本作はポーランドの作品。

最近、ヨーロッパ映画を観る機会が増えてるが、社会を痛烈に描く秀作が多い。

僕はここで歴史を学んでいる。

日本で公開される娯楽作が少ないだけかもしれないが、いい機会となっている。

アウシュビッツ強制収容所の実態も本作などで教えてもらっているのだ。

この類の作品を観る度につくづく歴史を学ぶ必要性を感じると共に

繰り返される愚かな行動を嘆くことになる。

強制的にこの手の映画を毎日観せたら世の中から戦争はなくなるかもしれない。

過ちを犯さない一番の教育だったりして・・・。

本作も実話。

ボクシングチャンピオンが過酷な労働を強いられる囚人仲間のためにあえてリングに立ち戦う物語。

こんな表現だとチープに聞こえるが、

自分の尊厳とかすかな希望のためにドイツ人の興行的な見世物小屋の場に臨む。

捕らえる側と捕らえられる側。

そのコントラストはその環境や人間模様を実に上手く描く。

一人の命の価値は置かれた立場によって180度異なる。

きっとどこかでマヒしてしまう。

いとも簡単に銃殺する司令官はボロボロになっても戦うボクサーの痛みは分からない。

そこに痛烈なメッセージを感じたり・・・。

第二次世界大戦が終わって70年以上経過しても、まだ知らない現実は山ほど。

本作に知っている俳優は一人もいない。

チャンピオンボクサー テディを演じるピョートル・グロバツキは本物のボクサーのよう。

その肉体や動きから観る者は錯覚するだろう。

そこが菅田将暉や森山未來と大きく違う。

同じハングリー精神でも賭けるものが違う。

森山未來はこんな役も上手く演じられそうだけど・・・。

本作は絶望で終わるわけではない。

しかし、一年に一度は絶望の世界を見て、過去の過ちを知らなきゃいけない。

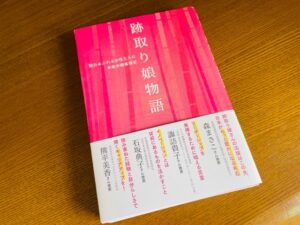

ファミリービジネスを学ぶ者として多くのケースを知っておく必要がある。

本書もそう。

ここには15名の事業承継した女性の奮闘記が描かれている。

そのケースは様々。

幼少の頃から家業を継ごう思っていた女性。

無理やり家に戻された女性。

ふとしたキッカケで継ぐことになった女性。

おぼろげには感じていたんだけど・・・的な女性などなど。

地域も業種も規模もバラバラ。

共通しているのは今も事業が継続しているということ。

継続できているということ。

業界内で優位性にある企業もあれば、零細で家族経営に近い企業もある。

しかし、そこには歴史があり、先代の想いがある。

それを継ぐのは容易なケースは一つもなく、何らかの苦労が待っている。

紹介されている女性経営者はみな笑顔で平然とこなしている。

いやいや、さすが!

だから本書で紹介されているといえるわけだけど・・・。

女性の経営者、もしくは女性が会社を継ぐ割合は増えてきたとはいえ、まだ少ない。

日本の女性社長は2021年4月現在で8.1%。

これは過去最高で、1990年の4.5%と比較すると倍近く。

ただアメリカの中小企業では約3割が女性経営者だという。

そこと比較するとかなり低いと言わざるを得ない。

しかし、今後はそれも変わってくるんじゃないだろうか。

本書にも登場する諏訪社長や石坂社長が注目されたのもこの10年だし、

この類の書籍も考えられなかったし、意識的にもかなり変化してきたと思う。

僕の周りの女性経営者の方がむしろ責任感が強いと感じたりもする。

そうそう、本書には名古屋ファミリービジネス研究会でご一緒する丸山祥子さんも紹介されている。

そこも含め読んでもらいたいね(笑)。

いくら女性経営者が増え、かつ優秀だったとしても、僕が想像するよりまだまだ大変。

家業や事業に関わるかかどうかはともかく旦那さんの協力は欠かせないし、

子供が小さければ行動の制約は多い。

そうでなくても一般的に企業全体から見れば男性社会だし。

僕の所属する団体も女性会員はゼロだし・・・。

それも徐々に変わっていくのかな。

名大社はファミリービジネスではないが、最近は女性が幹部に登用される割合が高い。

いずれ社長が女性になるかもしれない。

僕のような鈍感な人間には分かり得ないきめ細やかな面もあるしね。

これからを楽しみにしたいね。

男性にも女性にも読んでもらいたい一冊。

タイトルだけではどんな映画が判断できない。

意味不明な邦題のようにも思える。

原題は「Dylda」。

これもよく分からない。

ロシア語なのかウクライナ語なのかもよく分からない。

ロシアとウクライナの問題が日々報道されていても結局のところ、

僕らは何も知らない。

だから映画をストレートに伝える意味においては邦題は正解なのかも・・・。

事前情報も少なく、公開前の観たいリストにも入っていなかった。

たまたま上映時間があったに過ぎないが、これも何かの偶然。

今の時期に観ること自体に大きな意味があったのかも。

ロシア映画を観る機会は少ない。

2022年の今、ロシアでは映画は製作されているのだろうか。

ウクライナでは映画館は営業しているのだろうか。

そんな疑問も沸くが本作は2019年の作品。

第72回カンヌ国際映画祭ある視点部門で監督賞と国際批評家連盟賞を受賞している。

直接的なシーンはないものの戦争批判であるのは間違いない。

舞台は第二次世界大戦後のソ連。

女性兵の出兵の事実も知らなかったが、その女性の戦争後の葛藤を描いている。

戦争によって精神的、肉体的な苦痛を味わったことは容易に想像できる。

それが人を不幸にしてしまう病に罹り、自らを責め続ける。

信頼できるのは共に戦った同性の兵士。

同性愛に近い愛情が生まれ、それが更に不幸を招く。

理解できるようで理解できないシーンが続く。

冷静に判断すれば、どうしてそんな危うい行動に出てしまうの?

と首をかしげたくもなる。

しかし、悩むが故にその行動の正当性を僕らは受け入れる。

なんとも切なく辛いシーンの連続だが、かすかな幸せを感じることもある。

本作の終わり方はハッピーエンドなんだろうか・・・。

観る人によって捉え方は異なる。

この先に穏やかな生活が訪れる期待感もあるが、

最悪の事態を招くとも限らない。

ロシア映画って、難しいね・・・。

プーチン大統領はこの映画を観たのだろうか。

観たとしたら、何を感じたのだろうか。

そんなことも考えてしまう。

いえるのは戦争は勝った国も負けた国も人を不幸にする。

それは映画が教えてくれる。

政府の偉い方なのかな?

クセニヤ・クテポワの美しさばかりが目立つ。

それも何かのメッセージ。

唸りたくなるような映画だった。

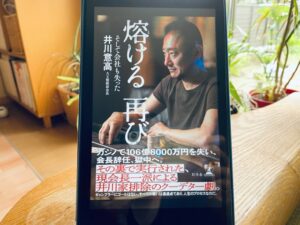

前作「熔ける」を読んだ時もブログに書いた。

間違いなく失格者。それは間違いない。こうなってはいけない。

とブログでは締め括った。

内容は面白かったが、井川氏に共感する面は全くなかった。

では、なぜ続編を読むか?

ファミリービジネスを学ぶ者として参考になる要素があると感じたため。

その視点は必要。

なかなか勉強熱心じゃないか(笑)。

本書は大きく2つに分類することができる。

一つは著者の獄中の生活とその後の人生。

もう一つは大王製紙のこれまでとその後。

気になるのは大王製紙のその後。

ここはファミリービジネスを学ぶ者は読んでおきべき。

そうはいっても前半の井川氏の人生にも軽く触れておきたい。

結局のところ、106億円を使い込んで実刑を受けてもその後の生活は変わらない。

ギャンブルは治らない病気か。

会社を手放す原因で大きな責任があるにもかかわらず、行動は変わることがなかった。

その張り詰めた緊張感や素人には分かり得ない悦びは再び熔ける存在になっていく。

どれだけ財産があるんだ…というのが素直な感想だが、

コロナが明けたらまたどうしようもない生活を繰り返すのではないか。

最終作「熔けて全て失った」を期待したい。

な~んて・・・。

著者の言い分が正しければ、大王製紙の佐光氏率いる経営陣の対応も激しいもの。

そこまでして会社を自分のものにしたい私欲が働くものか。

責任を取らせる意味合いで井川家を一掃する行為は理解できなくもないが、

そのためになりふり構わず組織も動かしてしまう行動は理解しがたい。

著者が書いている通りリアル「半沢直樹」。

ドラマや小説の世界だけではなく、ドロドロした現実は名のある企業でも起こる。

バイアスが掛かっているため全てが事実だとも思わないが、

これが正しい会社の在り方かとは疑ってしまう。

会社は一体誰のものか・・・。

その問いは改めて自分にも向けなかればならない。

どんな優秀な経営者であれ、人はどこかで間違える。

大王製紙の場合、「中興の祖」と呼ばれた2代目井川高雄氏も

後を継いだ佐光正義氏もどこかで間違えた。

直系3代目はいうまでもない。

大きな権力を所有することは恐ろしい。

本書には著者と安倍元首相との交流が最後に著されている。

「私はもう総理を辞めたので、今度こそ本当に井川さんと食事しましょう」

安倍元首相の人となりがよく分かる表現。

本書を読み終えたのが偶然にも7月8日。

とても悲しい最後の一文になってしまった。

井川氏はどう感じているだろうか。

ショックだった。

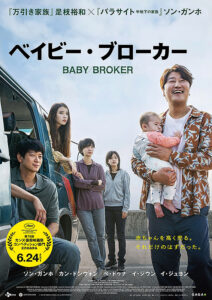

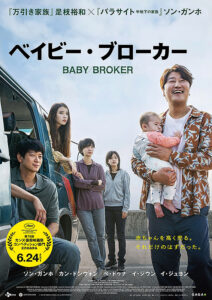

完全にやられたと感じた。

それは何か。

韓国映画の威力をまざまざと見せつけられた。

比べる必要はない。

しかし、どうしても日本映画と比較してしまう。

「ベイビー・ブローカー」はその作品の質において違いを感じたが、

本作についてはそれをさらに上回る。

エンターテイメント性、社会性、アクション、ロケーション、

舞台設定において全て持っていかれた感じ。

残念ながら日本映画は韓国映画の後塵を拝してしまった。

そう言わざるを得ない。

先日、是枝監督のインタビュー記事が中日新聞に掲載されていた。

韓国映画は日本の数倍の製作費を掛けている。

製作段階から世界レベルを目指しているという。

国内需要に重きを置く日本映画とはその時点で異なる。

その結果、俳優も世界で通用するレベルに育ち、国際的な認知度も上がる。

そんな内容だった。

それが莫大な予算を掛けただけの駄作なら、笑っていられる。

しかし、本作を見せつけられると愕然となる。

圧倒的な面白さ。

ハリウッド映画を凌ぐ迫力。

ショックだった。

こんなすごい作品を韓国は作ってしまうんだ・・・。

本作は1990年、ソマリア内戦で巻き込まれた韓国と北朝鮮の大使館員の脱出劇を映画化。

当時の事件を描いている。

その事実を知らない自分の無知は置いておくとして、

政治的背景が色濃く残る状況で描かれる双方の人間模様はとても興味深い。

対立しながらも互いを理解する姿は上質な社会派映画といっていい。

途上国の内戦はこんなに過激で恐ろしいものかとこちらにグッと押し迫る。

そこからどう脱出するか・・・。

見ごたえも十分。

世界レベルの俳優が育つという記事も納得できる。

魅力的な役者が多く出演していたが、

目立ったのが韓国大使館参事官役のチョ・インソン。

日本人で同じような俳優を思い浮かべてみたが浮かばない。

今後、世界でも活躍するんじゃないかな・・・。

そんなことも感じたり。

ちょっとべた褒め状態になってしまったが、僕は生粋の日本映画ファン。

本作に刺激を受けながら、素晴らしい日本映画を製作してもらいたい。

迫力ある作品もお願いしますよ。

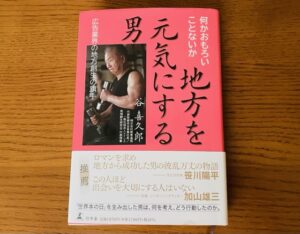

今でもお会いすると緊張する方が何名か存在する。

その一人が著者である谷会長。

多くの経営者とお付き合いさせてもらい、ほとんど緊張することが無くなった昨今だが、

谷会長は今でも挨拶する時は身構え緊張してしまう。

業界の重鎮で貫禄も迫力もある。

フレンドリーな方だが、谷会長の前ではまだまだ自分が小僧に思えてしまうのだ。

本書は6月下旬に発行。

最初に中日新聞の書籍広告で見つけた時には「お~っ」と唸ってしまった。

表紙の写真が目の中に飛び込んできた。

瞬間的に「これは読まないとヤバいな・・・」と脳が勝手に反応。

何がヤバいかは不明だが、読むことが必然のように思えた。

本書は自伝でもあり、経営論でもある。

エッセイ的な要素も強い。

幼少時代から80歳を超えた今までの生き様を何も隠すことなく披露されている。

僕はご子息であり共同PR社長の谷鉄也氏と懇意にさせてもらっているので、

ある程度、会社のことは知っているつもり。

新東通信さんの精力的な活動も理解はしているが、それはうわべに過ぎないことを痛感。

もちろん谷会長のことも・・・。

それにしても豪快。

誰もそれについては違和感は感じないはずだが、その豪快さは想像以上。

酔っ払い運転で事故を起こしたり、逮捕されたり(これは誤解で不起訴)、

そんな事実を面白おかしく表現。

「何かおもろいことないか」という経営理念は自己表現においても貫かれている。

だからこそファンも多く、各業界に幅広い人脈を持っておられる。

本書冒頭の解説は岸田首相だし・・・。

頼まれると断れないんだろうね。

信頼の証なのは間違いない。

本書には僕がお世話になった方もちょくちょく紹介されている。

ユニー創業者の故西川俊男氏も谷会長の手腕を認めていた一人。

そこから「名古屋ナモ締め」も生まれた。

その一番の推進役が谷会長になられるわけだが、

少なからず僕もあちこちで披露していることは評価してもらいたい。

まだまだ足りんと叱られそうだけど・・・。

こういった方の存在が地方を強くする。

10年後も20年後も現役である気がしてならない。

不可能だが、少しでも近づく努力はしないといけない。

いい機会を頂き、ありがとうございました。

20年後、本作は歴史に残る傑作といわれるかもしれない。

もしくは存在すら忘れ去られる作品になるかもしれない。

そんなことを感じた映画。

それはYouTuberという時代を象徴する職業を描くこともあるが、

人間の感情がYouTubeという媒体を通して上手く表現されているから。

時代性を見事に反映させた作品ではないだろうか。

本作のテーマだけみればそれほど惹かれる要素はなかったが、

最近の吉田恵輔監督の活躍をみると観たくなってしまう。

昨年の「BLUE ブルー」も「空白」も個性溢れる映画。

作品の共通性はないが、2作品とも好きな映画。

これから注目する映画監督なのは間違いない。

そして本作も期待を裏切ることはなかった。

恋愛映画、青春映画のジャンルに入るが、ホラー映画と捉えても違和感はない。

決して気持ちのいい作品ではない。

むしろイヤな気分に陥る。

しかし、それを持っても観るべき作品じゃないだろうか。

主役は最初は心優しい男を演じるムロツヨシとYouTuber役の岸井ゆきの。

この2人の表情が素晴らしい。

心優しい男は豹変するけどね。

ムロツヨシは以前から達者な役者だと思っていたが、まさにその通り。

岸井ゆきのはどこが可愛いの?と思っていたが、

(大変スイマセン)

人気と共に変わっていく表情が抜群。

努力して売れようという姿はすこぶる可愛かったし、

その後、ムロツヨシを避けようとする姿はとても憎たらしい。

それがYouTubeを通した表情と普段の生活の表情のコントラストが凄い。

それだけで観る価値はある。

本作を起伏の激しい男女の話で収めるには勿体ない。

僕の見方に過ぎないが、今の時代への警鐘に思えてならない。

面白ければ何でも許されるという時代の流れに対して、

吉田監督は危機感を持ってメッセージを送っているのではないだろうか。

えっ、それは読みすぎ?

そんなふうに思ったり・・・。

ただ、やはり人は人。

最後は大切な場面が残されている。

そこは素直に感じよう。

爽やかな気分で終わるとは言い難いが、観ておきたい映画である。

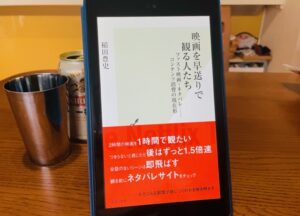

この書籍を手にした時は、一部の人が映画を早送りで観るのだろう。

わずかな割合だろうと高をくくっていた。

それが本書を読み進めるうちに実態が分かり愕然とした。

しかし、同時に時代がもたらした事実として納得せざるを得なかった。

これが今の標準なんだと・・・。

自称映画コラムニストとして映画は基本映画館で観ることが前提。

そのためには予め予定を組み、

少なくとも2時間は全ての連絡をシャットアウトする必要がある。

メールもLINEも電話も何もかも遮断する必要があるのだ。

暗闇の2時間を確保するのはかなり難しい時代になった。

この時勢において映画館で映画を観ることは最大の贅沢なのかもしれない。

本書を読んでそんなことも感じた。

今の20代全体で49.1%が倍速視聴経験者だという。

大学2~4年生を対象とすれば87.6%がその経験者。

10秒飛ばしを行う学生もほぼ近い数字。

もちろん見る動画コンテンツによってその利用度は異なる。

まだ映画の割合は小さいが、いずれにせよそれが当たり前の時代。

映画を倍速で観るなんてあり得んと嘆くのは僕らのような世代で、

若者からすればそんな嘆き世代は時間の使い方がヘタクソとしか思われない。

拘束される映画館はともかく、

YouTubeでも、ネットフリックスでも、Amazonプライムでも

その倍速機能が標準装備ということは推奨していると捉えても仕方ない。

僕は知らなかったが若者たちは「タイパ」「タムパ」という言葉を使う。

「タイムパフォーマンス」の略で時間のコスパを表す言葉。

これだけ情報が溢れている昨今、どの情報を選ぶかは彼らの中では重要な行為。

少しでも無駄を省きたいと思う。

ファスト映画が象徴するように映画はあらすじが分かればいいし、

観てつまらなければ最大の後悔になるという。

僕もつまらない映画を観た時は時間の勿体なさを感じる時はあるが、

それは作品側に問題があるのではなく、

その作品を選んだ自分に問題があるという認識。

逆にこの作品はどこがつまらなかったかが論点にもなり得る。

いい評価対象にもなるが、そんな話は倍速する連中には通用しない。

僕もVoicyやYouTubeは1.2倍くらいで聞くので大きなことは言えないが・・・。

これもネット中心の世界がもたらした新たなメリットであるのかもしれない。

世代論や時代論としてこの行動は理解できた。

やむを得ないとも思えてきた。

しかし、大切な要素がなくなっていくような寂しさを感じる。

セリフとセリフとの間や空気感、そこに存在する大きな意味。

そんなものが全て無駄として捉えられるのは寂しいし、

大切な何かを失っていくようでならない。

本書を読みながら昨年観た「サマーフィルムにのって」を思い出した。

未来は2時間の作品は消滅しているという内容を含んでいる。

せいぜい5分の作品が中心の世の中になっている。

もしかしたら現実になるかもしれない。

そんな世界は勘弁して欲しいが・・・。

映画館に通える贅沢。

改めて知れたのは良かったが、ツラさを感じた書籍でもあった。

これが日本で制作されたなら、もっとチープに感じたかもしれない。

韓国内でここに描かれる世界が現実なのかどうかは分からないが、

妙にリアルに感じてしまう。

その街並み、その格差、家族の抱える闇がぐっとこちらに迫ってくる。

是枝監督がなぜ韓国で映画を作ったかが理解できたような気がした。

これは僕の勝手な想いだろうか・・・。

最近の韓国映画は日本映画よりも一歩先を捉えているようにも思える。

それは作品のクオリティという面だけでなく、興行的な要素でもそれを感じる。

2018年にカンヌ映画祭を獲った「万引き家族」の監督と、

翌年、「パラサイト 半地下の家族」でカンヌ映画祭を獲った主演男優。

この2人を並べるだけで話題性は高まり、勝手に拡散されていく。

その話題性で映画館に足を運ぶ人も多いと思う。

今でこそ濱口監督の「ドライブ・マイ・カー」は話題だが、

作品が公開された当初はそうでもなかった。

公開から半年で、3.5億円の興行収入。

しかし、それから100日程で10億円の興行収入を上げている。

アカデミー賞作品賞にノミネートされたことも大きいが、

話題が話題を呼び広がった要素も大きいはず。

作品の質でみればもっと早く盛り上がってもよさそうなものだと思うが・・・。

濱口監督の名が一気に世界に広がり、是枝監督のお株を奪ったとすればこれがいい挽回。

お互いにそんな意識はしていないと思うが、そんなことも感じたり・・・。

ブログが作品とは関係ない方向に向かってしまったが、

本作も是枝監督らしい家族の在り方を上手く描いた映画。

本当の幸せはどこにあるのか、非現実な世界から考えさせられることは多い。

どんどん切なくなってくる。

本作でカギとなるのが若い母親役のイ・ジウン。

とてもいい表情をしている。

と同時に僕は彼女が松岡茉優に思えてきた。

かなりダメダメだが、可愛くて憎めない表情がとても似ている。

これが是枝監督の好みと思ってしまうが、穿った見方か・・・。

いや、間違いないな(笑)。

とても許される世界ではない。

しかし、そこでしか大切なものを感じられないとすればそれも大切。

そんなことを思わせてくれる映画だった。

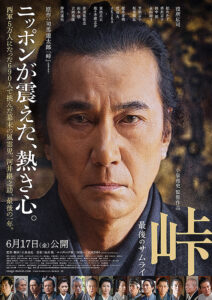

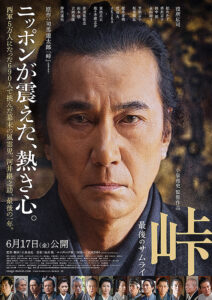

予告編を観た回数なら歴代ベスト5に入るじゃないだろうか。

それも2年間にも亘って・・・。

コロナの影響で公開が遅れたということだが、

だとしたら2020年だけでよかったんじゃないか。

少なくとも昨年は映画館は通常営業していたので問題ないと思うが、それは素人の考え?

配給会社、劇場の間で難しい問題でもあるのかな?

その分、期待感を抱いた観客は多いかも。

興行成績を上げるためのいい戦略だったりして(笑)。

実際、撮影は4年前程になると思うが、

役所広司も松たか子も年齢を感じさせないのはさすが。

感動するポイントがズレているが、役者魂を知るのはいい機会。

本作は歴史好き、司馬遼太郎好きには堪らないはず。

その分、原作と比較され出来具合に不満があったり、

描き方が物足りないと非難の対象にもなる。

人気原作の映画化は一定の観客を担保するメリットもあれば、

叩かれる対象にもなりやすい。

むしろリスクの方が大きい。

小泉監督は過去の実績でそんなプレッシャーを吹き飛ばしているのか。

本作も周りの視線を気にすることなく、

我が道を歩む演出をしているように思える。

それは主役である河井継之助の生き方にもダブらせる。

時代に翻弄されながらも自らの生き方を貫き通す。

予告編でよく観たセリフが生き様を語っている。

カッコいいよね。

武士としての美学を感じる。

作品が何を伝えたいかはともかく、

河井継之助の生き様が僕らに与える影響は大きい。

時代の変化が激しい中で僕らに求められるスキルも大きく変わる。

しかし、根本的に変わらない本質があるとすれば、作品から学ぶ面は大きい。

自分の命を落としても守らなきゃいけないものがある。

保身とは180度異なる。

本質的な正しさ、正義を伝えようとしているのではないかと・・・。

昨年観た「燃えよ剣」と比べればエンターテイメント性や盛り上りには欠けるが、

これはこれで今の時代には必要なのかと。

日本のあるべき歴史は承継したほうがいい。

それを感じる作品だった。