本当はドキュメンタリー映画を観ようと思っていたが、

疲れが残っていたためライトな作品がいいと選んだのが本作。

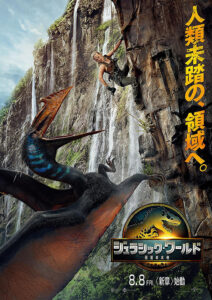

正直、メチャ面白いとはいいがたい。

1970年当時の製作でも特撮技術でいえばチープ。

あえてその方向に向けていると思うが、

夏休みの子供たちが楽しむには難しいかもしれない。

今どき、ヒーローものを期待しては観に来る子供はいないか・・・。

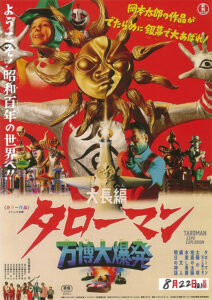

ポスターだけで岡本太郎の作品であるのは一目瞭然。

実際、演出には絡んでいないが、作品や言葉は散りばめられている。

それは不変の世界。

描かれるのは1970年の大阪万博を中心とした日本。

今から45年前。

しかし、発せられるセリフに古臭さは一切なく今の社会に通じる。

ましてや本作は2025年にタイムスリップする。

設定は昭和100年だが、今年であるのは間違いない。

そしてなんと世界万博が開催されている。

映し出されるのはよくある未来都市的な街並み。

現実とは異なるが、それ以外は現代そのものといっても過言ではない。

よくここまで予測できたものだ・・・。

映画を観ながら唸ってしまった。

秩序と常識で息苦しい社会。

必要なのはでたらめさ。

より人間らしさともいえる。

それを失くすとどれだけつまらない世の中になってしまうのか。

岡本太郎はそんな未来を予測したかのよう描く。

岡本太郎は「そもそも人間は発展などしていない」というがまさにその通り。

太陽の塔で有名な大阪万博にも当初反対していたという。

開催中の大阪万博が描く未来も岡本太郎からすれば何ら変わっていないということ。

本質を捉えているようで怖くなった。

なぜ当時の作品を繋ぎ合わせ、今、公開されるのか。

映画を観る前は疑問だったが、観終わった状態では「今しかない」と頷く。

一体、タローマンは僕らに何を与えてくれるのか。

ヒーローなのか、敵対すべき相手なのか、

自分の感覚を信じるしかないのだろう。

ライトな作品として選んだが、決してそんなことはなかった。

むしろヘビーな作品だった。

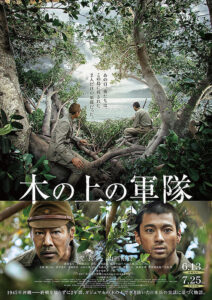

ポスターだけ見ると男同士の恋愛を描いた作品を想像させる。

どうしようか迷ったが、思いのほか評価が高いのと時間的タイミングで劇場に足を運んだ。

この分野に関心のある観客は多いのか、老若男女結構なお客さんが入っていた。

どの国の作品か確認せずに入場。

映画を観ながら香港か台湾と認識。

途中から台湾作品と確信が持てた。

言葉で理解しろよという話だが・・・。

来年、台湾の予定もあり、ロードムービー的な感覚は参考になるかと思ったが、ほぼ関係なかった。

ただ台湾の美しい光景は魅力的に映った。

簡単に解説すると、盗作疑惑で世間から激しいバッシングを浴びた香港の人気作家が、

死に場所を求め台湾に向かい、そこで出会ったチンピラとの交流を描く。

二人は「鯨が消えた入江」を探し旅に出るのだが、そこから真の関係性が明らかになっていく。

途中まではやはり男同士の友情というよりも恋愛に発展しそうな匂い。

チープな恋愛映画を予想させ、観る映画を間違えたかと錯覚を招く。

演出なのか、僕が勝手に思い込んだかは不明。

それでも気がつくと二人の微妙な関係にのめり込んでいく。

生きる気力を取り戻した人気作家は香港に戻るが、チンピラとは中途半端なカタチで別れることに。

そこから一気に物語が進行し、謎めいたチンピラの姿が明らかになる。

この説明だと理解できないかもしれないが、伏線回収と共に感動を招く。

「なるほど、この展開なのか・・・」

映画の終盤になって作品の評価の高さを理解することができた。

人気作家ティエンユーを演じたテレンス・ラウや

チンピラ役のフェンディ・ファンがどこまで人気の俳優かは全く知らない。

本国では話題性もありヒットしているかもしれないが、日本ではあまり話題にもなっていない。

一部のコアなファンが楽しむだけかも・・・。

そんな作品に出会うのも偶然。

たまたま映画を観るタイミングがあっただけ。

本作も偶然の世界を描いているともいえる。

意図的に映画を観るのもいいが、時にはこんな機会があってもいい。

そんなことを思った作品だった。

昨年公開時は見逃した。

想像したよりも高い評価を受けていた。

2024年キネマ旬報年間ベストテンの第8位。

かなりニッチな作品だが、観てる人は観てるんだ。

Amazonプライムで観た後に、映画館で観ておくべきだったと後悔。

本作の舞台は1980年代の名古屋。

映画監督若松孝二がシネマスコーレというミニシアターを立ち上げてからしばらくを描く。

出演者は実名。

撮影も今のシネマスコーレ周辺。

それだけでも一気に身近に感じる。

東出昌大演じる支配人は木全純治さん。

僕は直接話をしたことはないが、何度もお見かけしたことはある。

大学時代、名古屋駅前の映画館でバイトをしていた時に何度か映画館に来られた。

当時、映画関係者は無料パスのようなものあり、署名すれば入館することができた。

木全さんの名は知られていたので、僕もハッとしながら通した覚えがある。

東出昌大の動きは木全さんにそっくり。

彼は「聖の青春」といい、人の仕草を真似るのが上手い。

最近はご無沙汰で申し訳ないが、学生時代は結構シネマスコーレにお邪魔した。

黒澤明や小津安二郎の旧作はここで観たはず。

その時、もぎりをしていたのは芋生悠演じる金本さんか・・・。

そんなことを考えながら観ていたので、より映画館で観たいと思ったのだ。

1980年代半ばはバブル手前でもあり日本映画界も混とんとしていた。

ビデオに押され始めた時代であると共に、

自主映画出身者やピンク映画出身者がこれからの日本映画を作っていく時代。

若松監督は厳しくて自分勝手だが、若者への期待感や愛情を持ちながら映画製作に携わっていた。

本作の監督井上淳一氏は自分を本名で描き自伝的な要素も。

若松監督に対してのリスペクトらしくないリスペクトを感じることができる。

あとで知ったが僕とは一歳違い。

一浪しているので大学は同級ということか。

もしかしてどっかで会っていたりして・・・。

若松監督を演じるのは前作「止められるか、俺たちを」と同じ井浦新。

すっかりはまり役になってしまった。

青春映画に位置づけられるが、僕にとっては別の意味で感慨深い作品となった。

低予算で作られているため、粗が目立つのはやむを得ない。

シネマスコーレ周辺のお店もビルの屋上から見える看板も当時ではなく今。

まあ、気づく人は少ないかな・・・。

それを差し引いても楽しめた映画。

1980年代、名古屋で遊んでいた人は、ぜひ、ご覧いただきたい。

河合塾に通っていた人も。

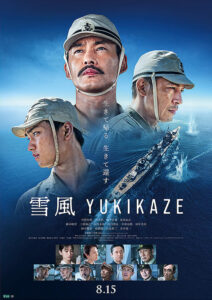

映画を観る前にたまたま読んでいたのが「昭和天皇物語17」。

日本がガダルカナル島の戦いに敗れ、インパール作戦で最悪の方向へ突きつ進んでいく。

軍人、政治家の愚かな決断を下していく時期を描いている。

敗戦濃厚にも関わらず誰も止められない空気に胸が苦しくなった。

本作もちょうど同じ時期。

視点は異なるが戦争の無意味さが伝わってきた。

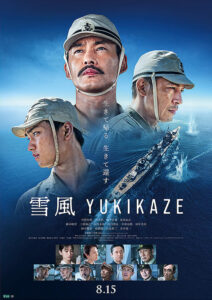

本作は史実に基づいたフィクション作品。

実在した駆逐艦「雪風」の任務を艦長寺澤を中心に描く。

どこまでが実話でどこまでがフィクションかは分からない。

都合のいいシーンは全てフィクションかもしれないが、そこに重要なメッセージがあったり。

「雪風」の役割は主力艦を護衛すること。

激戦の中、戦うことを強いられるが、それは相手次第。

自ら仕掛けることはあまりない。

沈没する戦艦から投げ出された仲間を救うことが最大任務のように思える。

そのためか「雪風」に乗り込む軍人はあまり戦争を望んでいない。

当時は非国民と思われたかもしれないが、生きて帰ることを目的としている。

戦闘シーンもあるが、さほど迫力があるわけではない。

相手を倒すよりは自らを護るために戦う。

そんなシーンがほとんどのように思えた。

それがどう伝わるかが大切だろう。

「普通」の生活が一番幸せというのは、普通ではない生活をしている者だからこそ言える。

日本中、世界中が普通でないことを良しとされ、

自らの気持ちに逆らうことが正義だった時代。

冷静に考えれば当然の答えも緊迫した環境では正しい答えは出すことができない。

寝静まった静かな時にしか本音はいえない。

竹野内豊演じる艦長寺澤と玉木宏演じる先任伍長早瀬との会話はその象徴。

映画が最も訴えたかったメッセージ。

もはやフィクションか、実話かはどうでもよく、戦争の悲惨さを伝える材料にすればいい。

山本五十六も伊藤整一も戦争の結果は見抜いていたが、余計なことは言わず散ったわけだし。

戦後80年を迎えたからこそ必要な作品。

個人的な感想でいえばサービスショットの有村架純や現代のシーンは不要。

あのシーンはない方が胸に訴えることができたと思う。

お盆期間は観たい映画が意外に少ない。

映画館としてはヒットする作品も多く興行的にも恵まれる時期だし、

家族で楽しめる作品も多いのも分かる。

それを否定するつもりないが、

いつも一人で映画を楽しむ身としてはもう少しラインナップが増えてほしい。

そんな時に選んだのが本作。

お盆に相応しいとはいいがたい。

シアワセになれる感覚じゃないしね。

上映時間は77分。

映画としては短い。

それも丸一日を描いただけ。

ほぼ密室で繰り広げられる。

激しいアクションもないし、人が死んだりするわけでもない。

会話が中心の人間ドラマだ。

ジャンルは何かと問われればホラー映画と呼ぶ人もいるだろう。

実際、ホラー映画の要素は1ミリもないが、サスペンス映画として見応えは十分。

もし自分が同じような立場だとしたら、

それは男?女?どっち?という捉え方もあるが恐ろしくなるのは間違いない。

どんな作品か簡単に説明すると、

移住のためアメリカへやって来たカップルが入国審査での執拗な尋問を受け、

お互いの関係性が揺らでいく流れ。

人によっては些細な問題で、人によっては重要な問題。

説明次第で受け止め方は変わるが、一歩間違えば大事故になる可能性も高い。

映画では重箱の隅をつつくような質問攻めで相手の気持ちを揺さぶる。

目的な何なのか?

ゴールはどこにあるのか?

それが見えないとストレスも溜まるし不安にもなる。

密室劇は緊張感を生み、徐々に表情が変化していく。

その展開が作品の見どころ。

移住が少ない日本人にはピンとこない面は多いが、

外国から外国へ移る方には実際あり得る展開なんだろう。

あんなふうにラストを迎えるとカップルはどうすればいいのか。

その先の心配を観る側は勝手に想像する。

言葉の使い方も絶妙。

英語なのか、スペイン語なのか。

どこ言語を操るかで心証も変わる。

怖い映画はイヤだけど、ドキドキ感を味わいたい方にはおススメ。

夏休みは派手で豪華な映画もいいが、地味で低予算の映画を楽しむのも悪くはない。

以前から気になっていた作品。

この夏に終戦80年企画として4K版が公開されたのでミリオン座へ。

50年以上前の作品だが、意外と映画館は混んでいた。

「生とは何か」というテーマはどの時代でも不変ということか。

当時どれだけ話題になったのかは分からない。

1973年のキネマ旬報ベストテン外国映画ではスケアクロウに続いて2位。

読者選出ベストテンでは1位で、監督賞はダルトン・トランボ氏。

ベトナム戦争に被っている時期なのでより敏感だったと考えられる。

そんな点では今年、公開される意味は大いにあるのかもしれない。

終戦80年はひとつのキッカケにすぎない。

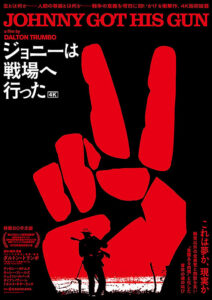

本作は第1次世界大戦でほぼすべての身体機能を失った青年兵士の視点から、

戦争の本質を描く。

戦闘シーンは皆無に近い。

大半はベッドに横たわるジョーの悲痛な叫びがほとんど。

身体機能を失ったジョーの叫びは医師にも看護師にも届くことはない。

声を上げていても心の叫びとしか受け止めることはできない。

病室を中心とした現在はモノクロで描かれ、回想シーンはカラーで描かれる。

「オッペンハイマー」もこれに近い。

目の前が何も見えないからモノクロなのか、

過去の記憶が鮮明だからカラーなのか、

監督の意志が映像で表現されるが解は観る者に委ねられる。

記憶が鮮明なカラーであっても幸せとは言い難い。

その瞬間は幸せであってもモノクロの現在に塗り替えられる。

オセロが白から黒に変わるようにカラーはモノクロに凌駕される。

もしくは鮮明な記憶は存在せず、夢がカラーになっていたのかもしれない。

考えるととても恐ろしいこと。

それが戦争ということか。

ダルトン・トランボ監督は赤狩りでハリウッドを追放された脚本家。

名作「ローマの休日」は名義を借りて書いたと以前読んだ書籍に書いてあった。

監督作品は本作のみ。

個性的であり万民受けもしそうにない。

本作を観てツラさを感じても希望や喜びを得ることはない。

考えさせられるが正直面白いとは言い難い。

そんな作品のため監督として実績を積み上げるのは難しかったのだろう。

しかし、今になって公開されることに価値がある。

ポスターにもあるピースサイン。

Vサインとも呼ぶべきか。

さりげないシーンでピースサインは登場するが、

そのシーンにどんな意味が隠されているのか。

僕には自信がないように映ったけど。

今日が長崎に原爆が落とされた日。

すでに80年が経過している。

僕は当時のことを報道や読み物や本作のような映画で知るだけ。

その度に思う。

このような悲劇を風化させてはいけないと。

口で言うのは簡単だが、実際、自分にできることは何もない。

その悲劇を扱った作品をブログとしてアップするだけ。

それだけでも自分の気持ちを強くすることができるし、

一人でも多く作品を知ってもらうことはできる。

本作は原爆投下直後の長崎を舞台に、被爆者救護にあたった看護学生の行動を描く。

学生はまだ17歳で看護学校からの帰省時に原爆が投下された。

本作は救護にあたった看護師らが被爆から35年後、手記にまとめたものを映画化。

ほぼ実話。

当時を語る方が減る中で貴重な体験。

こんな事実を歴史に留めておかなければならない。

当時の10代であれば日本の置かれた状況も表面的にしか理解していないはず。

大人のいうままに従い、それを信じて行動するだけのこと。

それが身近に死者が出るだけでなく、救われようのない看護に追われ、初めて現実に向き合う。

到底、冷静でいられるわけもなく、それでも自分の使命を果たしていく。

報われない日常が戦争の悲惨さを間接的に表現する。

戦争の被害にあうのは一般の人たちでそれを救うのも一般の人たち。

本作でも偉い軍人や政治家は誰一人登場しない。

現実とはそんなこと。

それが却ってリアリティを生む。

本作が海外で上映されることはないかもしれないが、

今だからこそ原爆の恐ろしさを知るいい機会だろう。

海外にも戦争に悲惨さを伝える作品は多く、この時期に公開されることもしばしば。

監督は松本准平氏。

長崎出身で被爆三世だという。

思い入れも強いはず。

以前観た「パーフェクト・レボリューション」といい、

未鑑賞だが「桜色の風が咲く」といい、

実話を基に製作することが得意かもしれない。

主役は3人の女優だが、気になったのは小野花梨。

大河ドラマ「べらぼう」では可憐な女郎役だったが、

本作では原爆に翻弄される看護学生を上手く演じていた。

長回しの台車を引くシーンの抑えきれない感情が見事だった。

夏休みは「鬼滅の刃 無限城編」ばかりの映画館だが、

こういった作品も多くの人に観てもらいたい。

インド映画ってダンスシーンがあり3時間の上映が普通と思っていた。

最近観た作品はそんな感じだし、日本で公開されるインド映画はその傾向が強い。

しかし、そんなはずはない。

全ての映画が3時間以上だと疲れてしまう。

日本映画が時代劇やアニメばかりじゃないのと同じでインド映画も幅広いジャンルがある。

初めてのジャンルでインドの文化を知るいい機会となった。

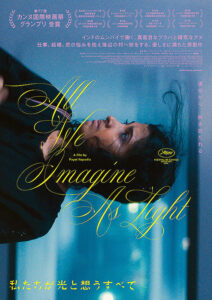

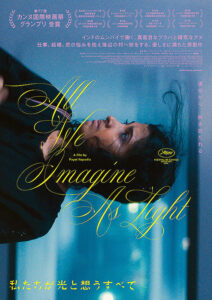

本作は2024年カンヌ国際映画祭にてインド映画として初めてグランプリを獲得。

もっと話題になっていいと思うが、名古屋でも地味に公開。

カンヌ映画祭グランプリ作品は確かに通好みでマニアックな作品が多いため話題になりにくい。

本作も自由な生き方が難しいインド女性の葛藤を描くため、事情を知らないと理解も簡単ではない。

宗教的な問題も僕らが考える以上に本人に与える影響は大きい。

日本なら浄土真宗と曹洞宗、いや仏教徒とキリスト教徒での結婚もそれほどハードルは高くはない。

そこに日々の仕事が絡む。

ムンバイでの生活は東京の比ではないのだろう。

人口増加もハンパなく家賃高騰やビルの建替えも生活を脅かし、

普通に人が住むにはかなり厳しいようだ。

今どきのオフィスビルの周辺に昔ながらの汚い長屋が並ぶのはその象徴。

それを語るシーンはないが、幻想的な映像から垣間見えるリアルさから容易に想像できる。

本作の主役はムンバイで働く2人の看護師。

ルームメイトで真面目な先輩プラハと陽気な後輩アヌ。

お互いの価値観は異なりぶつかるが、信頼関係は厚い。

姉のように妹のように接する。

僕は途中まで姉妹と勘違いしていた。

お互いに抱える問題は他人にとっては小さなこと。

それも異国の関係性においては分かりづらい。

僕がスムーズに感情移入できなかったのはそれが理由かも。

しかし、映画が進行するにつれ徐々に感情移入もできていく。

自然に作品にのめり込んでいく。

どんな展開になるかは伝えない方がいいし、伝えたところで分かりずらい。

ダンスありの3時間映画を観るとインド人は感情的で表情も豊かだが、実際はそうではない。

感情を抑え耐えることも多い。

ステレオタイプに人種を判断してはいけない。

閉鎖的な社会での女性の在り方はこれからもっと描かれるべきだろう。

そんなことを感じた作品であった。

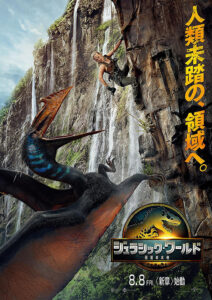

東宝東和さんからご招待いただき試写会で鑑賞。

恥ずかしい話だが、僕はこのシリーズを一本も観たことがなかった。

本作がシリーズ初鑑賞。

「それで映画コラムニストを名乗ってるのか!」

とバッシングにあいそうだが、ごまかしても仕方がない。

紛れもない事実。

通算7作目というのも今回初めて知った。

理由は特にない。

話題となった第1作目の機会を逃したので、そのままズルズルきただけのこと。

スティーブン・スピルバーグが嫌いとか、恐竜が怖いとかもない。

試写会に招待されたからいうわけではないが、今さらながら後悔。

前作も観ておけばよかった。

本作がすこぶる面白かったので、そう素直に思っただけのこと。

7作目にはなるが今までの作品を知らなくても問題ない。

この一本で完結。

きっと僕のような人も多いと思うので、何も気にせず観に行って欲しい。

小さいお子さんには刺激が強いが、子供から大人まで楽しめる超娯楽作であるのは間違いない。

それも夏休みに相応しい。

きっとここから次作への展開が始まるだろうし。

簡単に紹介すれば、ある目的を持つチームが禁断の島に足を踏み入れ、

恐竜と格闘しながら目的を果たすという物語。

ちょっと表現がチープすぎるか(笑)。

とにかく映像を楽しんだ方がいい。

これは到底日本映画では真似できないし、韓国映画でも難しい。

こんな作品を見せられるとアメリカ映画の強さを感じることができる。

集まるところにはお金も人も集まるのだ。

主演はスカーレット・ヨハンソン。

個人的に最近のアメリカの女優さんではナンバーワン。

昨年公開された「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」のコミカルな演技もよかったし、

「ジョジョ・ラビット」の母親役もよかった。

美しいだけではない、

幅の広い演技ができる女優。

本作においてはアクション俳優の位置づけ。

抜群の動きをしていた。

当面、オファーが途切れることはないんじゃないかな。

とアメリカ映画に詳しいわけでもないが、そう思ったり・・・。

圧倒的な迫力で押しまくる映像だが、身勝手な人間が犯した罪も問われる。

人は被害者ではなく加害者でもあると。

恐竜も技と怪獣に見せているのではと疑ってしまった。

あの恐竜って怪獣だよね?。

この類の作品を観ることもブログに書くことも少ない。

たまにはいい。

思わず体がのけぞってしまったり、「あっ」と声が出てしまったり、そんなシーンも多い。

この夏休みに驚く体験をしてもらいたいね。

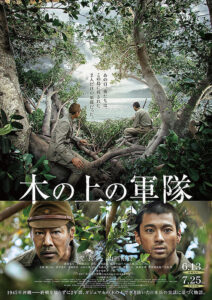

毎年、この時期になると戦争の悲惨さを描く映画が公開される。

とても意味があることと思う。

描き方は様々だが間接的に反戦を訴える作品が多い。

ぜひともプーチン大統領やネタニヤフ首相にも観てもらいたいが、

本作を観たところで何も感じないだろう。

異国の小さな出来事としか捉えないんじゃないか。

犠牲に合うのは一般人でそれが一番辛い事実のはずだが、

旗を振る人はどうでもいい正論を振りかざす。

戦後80年といっても何も変わっていないのかな・・・。

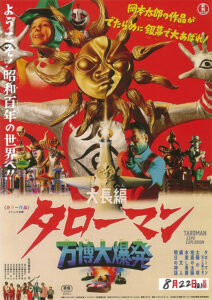

本作は太平洋戦争末期の1945年の沖縄が舞台。

米軍の侵攻から逃れた日本兵2人の生き抜く姿を描く。

実話がベースだという。

そんな事実を僕は映画を通して知る。

事実を知らない愚か者にとっては意味がある。

終戦から2年間、2人だけで何の情報を得ることもなく生活を送る。

戦争が続いているという恐怖と戦いながら。

健全な精神の持ち主もそんな生活を送れるだろうか。

いつ襲われるかもしれないと怯えながら避難した木の上での暮らしを。

毎日、のほほんと暮す僕は到底耐えられない。

平和な日々に感謝するのみ。

同時に平和ボケにならないように注意するのみ。

先々に希望があれば何とかなるかもしれない。

それが見えない。

それでも生きようとする力は愛国心なのか、遠い存在である家族への想いか。

堤真一演じる上官山下と山田裕貴演じる新兵セイジュンの捉え方は異なる。

立場が違えば当然だが、人としての本質は同じ。

2人の立場から僕は自分の取るべき行動を考える。

逃げるか、投降するか、戦うか、諦めるか、諦めないか。

ほぼ2人で展開するので、それを考えさせる。

銃撃戦のない戦争映画は考えさせる余裕が大切。

結局、人は弱くて強いということだけど。

これでは内容が伝わらないかな(汗)。

本作はダブル主演だが明らかに山田裕貴。

これまでさほど演技が上手いとは思わなかったが、本作で一気に開花。

と個人的な判断。

時にのどかで、時に意志が明確で、時に普通の若者を緊張感の中、演じていた。

沖縄出身者が脇を固める中、沖縄の若者を絶妙に表現していた。

お涙頂戴でもない、完全無欠の反戦でもない。

過剰な演出はなく物足りなさを感じるかもしれないが、2年の日々は激しいばかりじゃない。

その方がリアリティ。

地味だが夏休みには必要な作品といえるだろう。