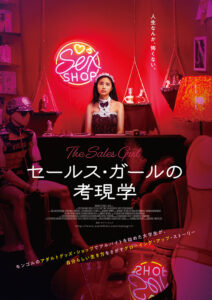

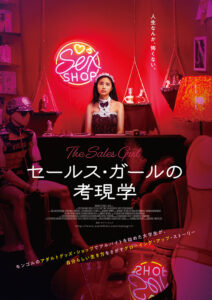

モンゴル映画を初めて観た。

過去、どれくらいのモンゴル作品が日本で公開されているのだろう。

年間何本くらい制作されているのだろう。

これまで縁がないことに不思議さを感じつつ、新鮮な感覚で映画を堪能。

多くの人がモンゴルというと広い草原のイメージだと思う。

しかし、当然ながられっきとした都会は存在する。

高級住宅もオンボロアパートも存在する。

街並みだけでも新鮮。

中国よりもむしろロシアに近いか。

僕が知らないだけなのかな・・・。

映画の舞台はアダルトグッズショップ。

日本でもそんな舞台の映画はない。

売っているグッズが日本と同じかは分からないが、

陳列されている商品は勉強になった。

なるほどね、そんなに種類があるんだ・・・。。

いやいや、そんなことをブログで書きたいわけではない。

本作は一人の女子大生の大人への階段を描く。

ひょんなことからアダルトグッズショップでバイトを始める。

普通、そんなバイトを頼まれてもやらないと思うが・・・。

モンゴルの国民性もあるが、

その大人への道のりは万国共通ともいえるだろう。

将来に向けた不安、自身へのジレンマ、富裕層に対しての不信感、性への興味関心・・・。

女子大生サロールを演じるのはバヤルツェツェグ・バヤルジャルガルという

オーディションで選ばれた新人女優。

絶対に名前を覚えることはできない(笑)。

ちなみに監督名も覚えられない。

地味でさえない表情であまり可愛らしさを感じない。

最初はこれがヒロイン?と思ったが、

アダルトショップの女性オーナーとの行動でみるみるキレイになっていく。

エンディングでは広瀬すずと見間違えるほど。

今後、観る機会があるか不明だが将来が楽しみ。

本作が日本で公開されたのはニューヨーク・アジアン・フィルム・フェスティバルでグランプリに輝いたのも理由だろう。

映画を観たことのない国はまだまだ多い。

こんな機会もありがたい。

それにしても途中途中で現れる歌手。

あれは誰?

どんな意味?

誰か教えて欲しい。

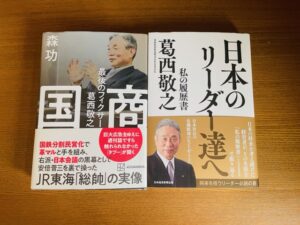

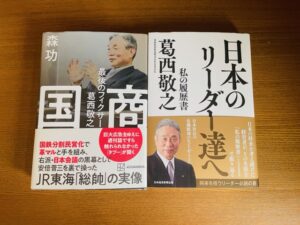

対照的な2冊。

先に出版されたのは「国商 最後のフィクサー葛西敬之」だが、

僕は「日本のリーダー達へ 私の履歴書」から読み始めた。

参加する経営塾で勧められたのがキッカケ。

経営塾の先輩には葛西氏にお世話になった方も多く、

常に日本の先々を考えられていたという。

確かな話だろう。

これは僕の穿った見方でしかないし、もしかしたらそんな情報は溢れているかもしれないが、

「国商」が出版され、急きょ「日本のリーダー達へ」が出版されたのではないかと・・・。

「国商」は捉え方によっては葛西氏の功績を裏側から抉った要素がある。

悪意があるとは思わないが、否定的に捉えさせる面もなくはない。

それを更に否定する流れが「日本のリーダー達へ」のように思えてしまう。

本書は日本経済新聞の「私の履歴書」やコラムやエッセーをまとめたもの。

タイトルは後づけにすぎない。

リーダー達へのメッセージはその内容から読み取るしかないが、

葛西氏の功績を正当化させるものだ。

僕はどっちがよくてどっちが悪いとか、

どっちが正しくてどっちが間違っているなんていうつもりはない。

多分、両方とも事実だろう。

大きな企業を動かそうと考えた場合、正攻法だけで突き進められるとは思わない。

大なり小なり危ない橋を渡らなければならない。

一般的に敵を作らず健全な道を歩んできた僕でも(笑)、

どこかの誰かには恨まれているだろうし、ボロクソにいわれることもある。

組織を動かし、権力を何らかの形で利用する場合はきれいごとだけでは済まない。

しかし、何事もなかったかのように平然としているのが一流の経営者。

それも僕の個人的な考えにすぎない。

読み手により解釈はマチマチだし、片方だけ読めばそのイメージが先行する。

本書には故安倍晋三氏も登場するが、その人物像も人によって異なる。

人を否定することや非難することは簡単。

無責任な人ほどいとも簡単に抹殺すると思う。

その方がウケるわけだし・・・。

なんだか書評でもなく、とりとめのないブログになってしまった。

実績を残す人は称賛されるだけでは終われない。

それが本当の功績なのかもしれない。

そんなことを考えてしまった。

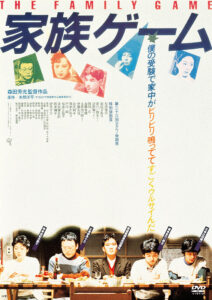

初めて観たのは高校3年生の頃。

当時の国語の教師がTV放映されることを教えてくれ、

しきりに作品を勧めていた。

TVで放送された本作は肝心のラストの夕食のシーンはカットされていた。

その時はその事実を知らなかったが、森田芳光監督の強い意志が働いていた。

一番いいシーンをTVでは流さなかった。

それから数年後、大学時代にリバイバルで観たのが2回目だったと思う。

かすかな記憶だが・・・。

今、思い返すと国語の教師は家庭崩壊の映画をなぜ勧めたのだろう。

受験戦争に巻き込まれることなく、

自分の意志を示せとでも言いたかったのだろうか。

昭和の家庭像の過ちを間接的に教えたかったのだろうか。

その真相は分からない。

1983年のキネマ旬報ベストテンでは堂々の1位。

「戦場のメリークリスマス」よりも圧倒的に高い評価。

森田芳光監督が一躍脚光を浴びるようになった。

その年はピンク映画も撮っていたし・・・。

そんな作品をつい最近、Amazonプライムで観たわけだが、

今観ても色褪せることはなくとても面白かった。

時代感のズレはあるものの本質は何も変わっていないとも感じた。

今は亡き松田優作も伊丹十三も若かった。

責任感があるように見せて無責任なお父さんはとても良かった。

昔は思わなかったが、お母さん役の由紀さおりもどこか色っぽくて魅力的に感じた。

その空虚な家庭像を描くドラマは笑いの対象になるのだが、

振り返るとつい恐ろしくなることも。

僕と伊丹十三とどこが違うのか。

明らかに異なると思いながらも、随所に近しい点も感じてしまったり・・・。

う~ん、身につまされるなあ~。

この頃、森田監督は様々なジャンルの作品を送り出している。

一般的に映画監督は特徴があるとは思うが、

アイドル映画から芸術作品まで幅広く、こだわりがないようにも思える。

それが監督の特徴なのか。

もう一度、「それから」も観てみたいが、今は機会がなさそう。

そして、本作の製作・配給はATG(日本アート・シアター・ギルド)。

昔はカッコつけてその芸術性を追いかけていた。

これもまた懐かしい。

これからも時間を見つけながら80年代の作品を観るのもいい。

当時では感じ得なかった新しい発見もあるだろう。

前回のブログで1980年代は5年刻みにすると書いたが、それは止めておく。

5年刻みだとあと8回も書かなきゃいけない。

週1回のアップでも終了するのは6月下旬。

さすがに飽きる。

読者の方ではなく、僕が・・・。

他の書籍もアップしたいし。

1980年代は僕の人生で一番映画を観た期間。

特に大学生になった80年代後半は相当数。

85年~89年で400本以上は観ているんじゃないかな。

しかし、当時の作品を思い出せないことも多い。

タイトルすら忘れている。

映画を観ることが目的で、その中身をしっかり留めておくことはなかった。

昔はブログもなかったしね。

この頃からキネマ旬報もちょくちょく購入するようになった。

高校時代は邦画よりも洋画を好んでいたので、「ロードショー」を毎月買っていた。

「E.T.」(82年1位)は満席で通路に座って映画を観た。

当時は座席指定も入れ替え制もなく、人気の映画は長蛇の列。

「ストリート・オブ・ファイヤー」(84年7位)も超カッコいい作品。

大学時代にオープニングシーンを真似て映画も作った。

ただのコメディになってしまったが。

日本映画では宣伝力にまんまと乗っかり、角川映画にハマった。

若かりし薬師丸ひろ子が好きだった。

「翔んだカップル」(80年11位)、「セーラー服と機関銃」(81年18位)、

「探偵物語」(83年25位)、「里見八犬伝」(83年50位)、「Wの悲劇」(84年2位)

あたりは映画で観て、ビデオでも観たんじゃないかな。

相米慎二、根岸吉太郎、沢井信一郎らの監督も好きになっていった。

面白いことに「翔んだカップル」は80年公開時にベストテンにも入っていないが、

80年代を代表するベスト30では28位。

「マルサの女」(87年1位)が80年代の30位なので、

評論家の評価もあまり当てにはならない(笑)。

時代と共に作品の評価も変わってくるだろう。

森田芳光監督の「家族ゲーム」(83年1位)が80年代の4位なのは納得できるが、

「の・ようなもの」(81年14位)が19位なのはいかがなものか。

そんなことを感じたり・・・。

80年代はメディアの力が映画の興行収入に大きな影響を与えた。

先述の角川作品もそうだが、フジテレビが圧倒的な力を持っていた。

当時の歴代配収のトップスリーが「南極物語」「子猫物語」「ビルマの竪琴」(85年7位)。

上位2作品はあまり評価は高くはない。

僕も3作品とも観ているが「子猫物語」は残念ながら何の記憶もない。

とりとめなく当時のことを書いているが、まだまだ終わりそうにない。

もう少し80年代のことは書きたくなってきた。

5年刻みではないが、もう1回振り返ってみたい。

続く・・・。

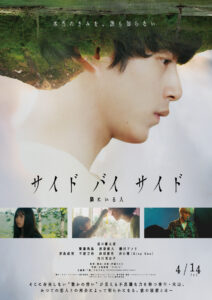

久しぶりに不思議な映画を観た感覚。

時代性や背景は異なるが、こんな感覚の作品は1970年代にはあった気もするが、

2023年に上映されるとは・・・。

ふんわりと静かなそれもセリフもない時間が長いので、

Z世代の連中なら倍速かスキップにしてしまうだろうな。

映画館ではできないけど・・・。

多分といっていいか分からないが、

個人個人の感性により見方や評価は変わってくる作品。

当初は抜群に高かった評価も時間と共に下がっていく。

僕のように高い評価に期待して観た人たちが裏切られた感を抱いているのかもしれない。

それは作品を否定しているのではなく、バイアスが勝手に掛かってしまう状態。

それは映画を観る側だけでなく、映画に登場する人たちも同じ。

そんな雰囲気を漂わせる。

こちらはどんな展開になるのか、さっぱり読むこともできないし、

あちらは人物像を勝手に創造していく。

映画の解説には

「不思議な能力で人々を癒す青年が自分自身の過去と向き合う姿を描いたドラマ」

と表現してあるが、それも受け止め方によっては随分と異なる。

抑揚のない、瞬間的にはグッと上がる展開が観客を惑わしてしまうのだろう。

主役坂口健太郎の表情も含めて・・・。

映画の舞台は長野。

僕は車ナンバーの「松本」で理解したが、自然に恵まれた世界としか判断できない。

壮大な自然が映画をピュアにさせているが、

舞台が東京だったらもっとドロドロした関係性に陥るだろう。

誰かが書いていたが、その暮らしぶりも気になるところ。

坂口健太郎も居候の齋藤飛鳥も基本は無職。

シングルマザーの市川実日子が看護師として稼いでいるが、生活は大丈夫だろうかと。

いくら田舎でも最低限のお金は掛かるわけで・・・。

そのあたりの不思議さも組まれた演出なのか観る人に聞いてみたい。

このブログではどんな作品かさっぱり理解できないと思う。

それはそれで構わない。

ちょっと不思議な感覚。

たまにはこんな映画を経験してもらいたい。

このブログを続けていたとして、興味を持つ方は限られる。

何のために?と思う方も多いと想像するが、

自分の今後のキャリアのためとでもいっておこう。

まあ、自己満足ですね・・・。

1970年代初めはとにかく暗い。

日本映画も外国映画も暗くて重い。

そんな印象が強い。

日本では学生運動の影響で物騒な事件も多かったし、映画業界は斜陽産業。

1970年には大映が倒産。

日活がこれまでの路線を変更してロマンポルノの道を選んだ。

そんなムードが制作する作品にも影響したのだろうか。

エンターテイメント性の強かった黒澤明も「どですかでん」(1970年3位)

という沈んでしまうような映画を作った。

アメリカ映画もベトナム戦争があったため体制に批判的な作品が多い。

また葛藤する若者を描く映画が多いのも特徴じゃないか。

アメリカン・ニュー・シネマなんて呼ばれながらも、

僕が観た「イージー・ライダー」(1970年1位)にしても、

「スケアクロウ」(1973年1位)にしても決して楽しい作品ではない。

1970年代前半はそんな作品が多かったが、僕は嫌いではない。

その重さが人間の核心を描いているようで、

時間が作れればいろんな作品を観てみたい。

1970年代後半になると日本映画はともかくアメリカ映画は新しい方向に向かう。

ジョージ・ルーカス監督やスティーヴン・スピルバーグ監督の存在が大きいのかも・・・。

「JAWSジョーズ」(1975年)、「未知との遭遇」「スター・ウォーズ」(1978年)

などハラハラドキドキさせる作品も増えた。

このあたりからハリウッド映画が元気を取り戻し、

一気に1980年代に突入していくのかな。

このあたりの作品は意外とキネマ旬報ベストテンの評価は高くはないが・・・。

その頃、日本映画を支えていた、大袈裟に言えば松竹を支えていたのは山田洋次監督。

興行的にも評価的にも寅さんシリーズが日本映画を引っ張っていた。

それ以外にも「家族」(1970年1位)、「故郷」(1972年4位)、

「幸福の黄色いハンカチ」(1977年1位)と高評価の作品を生んでいる。

この時代は僕が学生時代にリバイバル上映やビデオを借りて観た作品も多い。

「約束」(1972年5位)、「砂の器」(1974年2位)、「青春の蹉跌」(1974年4位)、

「田園に死す」(1975年6位)、「青春の殺人者」(1976年1位)、

「サード」(1978年1位)、「復讐するは我にあり」(1979年1位)など。

シアワセな作品は一つもなく、そのほとんどは沈んだ気持ちになる。

これも時代を表しているんだろうね。

70年代に活躍した監督の大半は生きていない。

そう考えると山田洋次監督って、凄い・・・。

先日もNHKの番組に出演していた。

日活ロマンポルノについても、

角川映画についても語りたいが今回はこれにて。

1980年代からは5年刻みにするかな。

続く・・・。

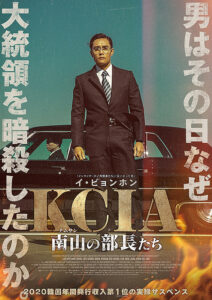

日本で公開されたのは2021年。

当時はあまり意識していなかった。

この一年で僕の韓国映画の見方が変わった。

本作が昨年あたりの公開だったら、劇場まで足を運んでいたかもしれない。

テーマ的に注目していた。

韓国映画は遠慮なしに事実を描く。

日本では到底難しい題材も真正面から抉る。

そこは見習うべきだと思うが、

簡単にそんなことができない事情もあるのだろう。

昔から韓国の政治は闇が多い。

(何も知識は持ち合わせていませんが・・・汗)

昨年見逃した「キングメーカー 大統領を作った男」も想像するに

闇を描いているだろうが、本作もそう。

そもそも韓国は大統領が殺されたり、拉致されたり、

退任後、逮捕されたりとネタが豊富。

そんな表現は失礼だと思うが、恰好の映画の題材になる。

いずれ日本でも昨年起きた事件をいずれ映画化されるかな?

仮に映画化できても30~40年後かもしれないね。

その時はもう生きていないか(笑)。

本作は1979年に中央情報部(通称KCIA)部長に朴正煕大統領が暗殺された事件を描く。

映画を素直に受け止めれば事件を起こした部長はむしろ正義。

病んだ韓国政府に翻弄されながら、自らの正当性をぶつける。

そのぶつけ方に問題はあるが、同情する声は多いだろう。

しかし、同情は同情。

実態が変わらなければ成長はない。

映画はそんなことが言いたかったのではないか。

大きな権力は人を変える。

大きな裁量権が人を誤った方向に向かわせる。

無責任にいえば、その繰り返しが行われているのが韓国ではないか。

映画はそれを全世界に披露することで歯止めをかけようしているのではないか。

そんなふうに考えたり・・・。

映画で歴史や倫理観を学べるのはありがたい。

当時の韓国の街並みや住まい、食事もあんな感じなんだろう。

それにしてもお酒の飲み方は豪快。

あれは酔ってスベって転んだんだよね・・・。

理想を求めることは必要。

理想を叶えた後、どうすべきか。

その理想を守り抜くのは難しい。

そんなことを感じた映画だった。

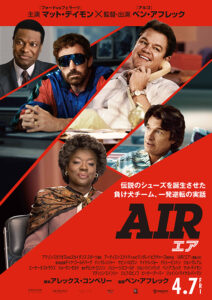

僕はバスケットボールの試合をほとんど見ない。

NBAのこともほとんど知らない。

それでもマイケルジョーダンの存在は知っている。

彼が世界を代表するスーパースターである事も知っている。

エアジョーダンの存在も・・・。

ただ、それだけ。

映画を通して知った事実は多い。

本作は実話を基に製作されたサクセスストーリー。

映画コラムニストであり企業人である僕はビジネスを舞台にした映画に惹かれる。

そこで繰り広げられる交渉や駆け引き、上司部下の葛藤がすこぶる面白い。

トップの判断として共感することも現場担当者として反発することもグイグイと引っ張られる。

世界トップの企業と名古屋のローカル企業。

全く違う世界とはいえ理解し得る場面は多い。

会社の業績に一喜一憂するのは世界共通なのかもね・・・。

舞台は1985年前後のNIKE。

大学生になった頃。

当時、NIKEは僕らの生活に馴染みはなかった。

一部の熱狂的なファンはいたと思うが、

流行っていたのはコンバースのハイカットであり、

アディダスのテニスシューズだった。

テニスはやらなくてもテニスシューズを履いていた。

未だに人気のスタンスミスは当時からあったが、

僕はステファン・エドバーグをカッコつけて履いていたんじゃないかな・・・。

そんな時代。

バブルを迎えようとする頃にこんなドラマがあったなんて・・・。

知らなかった。

映画のバックに流れるのも当時流行った洋楽。

タイトルもミュージシャンも出てこないが、耳馴染みのある曲。

映画を観ながらつい体が踊ってしまいそうな感覚も・・・。

ビジネスの現場と楽しい学生時代がオーバーラップする作品がつまらないわけがない。

いかにもアメリカ映画らしいNIKEを持ち上げるサクセスストーリーはぬぐい切れないが、

そこも含め上手くエンターテイメントに仕上げた演出には感動。

中年太りのマットデイモンもリアル感がありよかった。

企業理念の重要性も再認識できた。

一つの仕事の成果が企業のあり方さえ変えてしまう。

楽しみながらビジネスも学べる映画だった。

今回は1960年代をサクッと解説。

60年代に入ると馴染みのある映画監督も増えてくる。

僕が観たことのある作品もベストテンの中には毎年1~2本は含まれるようになった。

代表的な作品でいえば、

61年 用心棒(日本映画2位)

62年 椿三十郎(日本映画5位)、秋刀魚の味(日本映画8位)

63年 天国と地獄(日本映画2位)、アラビアのロレンス(外国映画1位)

64年 砂の女(日本映画1位)

65年 赤ひげ(日本映画1位)、サウンドオブミュージック(外国映画9位)

67年 日本のいちばん長い日(日本映画3位)、気狂いピエロ(外国映画5位)

68年 俺たちに明日はない(外国映画1位)、卒業(外国映画6位)

69年 少年(日本映画3位)、男はつらいよ(日本映画6位)、真夜中のカーボーイ(外国映画2位)

といったところ。

黒澤作品が多いが、結構、観たことある人も多いんじゃないかな。

ここ挙げたのはかなりのメジャー作品。

意外と日本映画だと上位の作品は一般的に認知度は低い。

今のキネマ旬報ベストテンでも上位はマイナーな映画が多いから、傾向は変わらないか・・・。

興行的にかなり厳しくなっていくのが60年代。

1958年の映画館の入場者が延べ11億2700万人に対し、

1963年には5億1200万人と5年で半分以下となった。

69年には遂に3億人を割り込んだ。

プロ野球チームを手放すのも、経営が厳しくなるのも当然。

テレビを敵対視するだけでも済まない。

今のようにドラマの映画化やテレビ局とのコラボなんて、考えもしない時代。

どんな世界でもピークは一瞬で過ぎてしまうわけね。

そんな中でヒット作を確認すると時代の傾向が理解できる。

興行収入ベストテンでは65年に網走番外地シリーズが3本、66年も同シリーズが3本ランクイン。

計6本は一切ベストテンには入っていない。

ヒットシリーズはどこまでも作ってしまうのは東映らしいのかもね。

ヒット作が偏る中で、監督も徐々に世代交代が進んだのもこの時期。

大島渚、篠田正浩、浦山桐郎など昭和生まれの活躍が目立ってきた。

ちなみに大島監督には一度、お会いしたことがあるし、篠田監督は岐阜出身。

少し身近に感じる(笑)。

アメリカ映画も大きく変わった時期のようだ。

ニューシネマと呼ばれる作品が増え、評価を得るようになった。

ハリウッドが描き続けた華麗で壮大な虚構から、現実に目を向ける作品が目立つ。

当時の社会背景も大きく影響しているのだろう。

年代を代表する作品を探っていくと時代性を反映している。

映画はその時代も教えてくれるわけね。

書き足りないことは多いが、これから更に深刻な70年代に入っていく。

続く・・・。

本作は社会派サスペンスとか、

社会派エンターテイメントと紹介されているが、

重厚な人間ドラマと捉えていいだろう。

ズシリと重くのしかかり、つくづくよくないことが頭をよぎる。

最近観た「茶飲友達」のその後の世界といえるし、

親のこと、自分のこと、家人のことも含め考えざるを得ない。

高齢化社会が抱える避けては通れない問題だが、

誰もが自分に降りかからないことを願う。

名大社でも介護施設のクライアントは多い。

人材確保には相当苦労されている。

ああいった現場を見れば、献身性だけでなくストレス耐性がないと体は持たない。

それを温かく冷静な態度で仕事を続けた松山ケンイチ演じる介護士・斯波の覚悟は相当なもの。

そして彼が放つ言葉。

犯罪者として扱うことに戸惑いを覚えるが、犯した罪を考えれ極刑にあたるのも当然。

しかし、そこに迷いが生じるのは映画を観た多くの人。

2つの正義があり、理論的正しさと感情的正しさがぶつかり合う。

感情的正しさが理論的正しさを上回ることはできないが、理論的正しさは大いに揺らぐ。

長澤まさみ演じる検事大友の表情が全て物語る。

先日書いた「Winny」で今年の主演男優賞は東出昌大で決まりと言ったが、それは撤回。

松山ケンイチかもしれない(笑)。

対峙する松山ケンイチと長澤まさみのドアップが頭から離れない。

今年は家族の闇を描く映画が多いと感じるのは僕だけだろうか。

また3ヶ月あまりだが、そんなことを痛烈に思う。

そして、本作のカギを握るのは坂井真紀と戸田菜穂。

かつて2人とも好きな可愛い女優だったが、すっかり母親役が似合う年齢になった。

ネタバレは避けるが、180度異なる2人の想いや態度がまたこちらの気持ちを揺り動かす。

どちらも否定することはできない。

このあたりは映画を観て確認して欲しい。

一時期、坂井真紀は静かだったが、最近、よく見かけるようになった。

いい感じの中年女性を演じられる。

ある人を思い起こしてしまうのは、僕だけだがそれも悪くはない(笑)。

きっとこれからいい母親役を演じていくのだろう。

かなり辛い作品だが、僕らは自分たちのためにも観る必要がある。

そんなことを感じた映画だった。