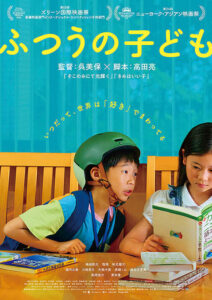

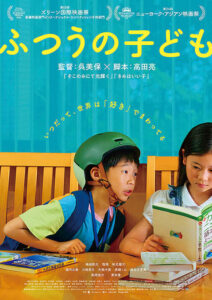

映画を観ながら自分の子供時代を思い出していた。

子供が主役の映画はこれまで観てきたが、自分と比べることはなかった。

普通の子供ってなんだろうと。

僕は至って普通だったと思う。

高学年ならそれなりに物心はついていたが、4年生はまだまだ。

普通なんだけど普通じゃないこともやっていたと思う。

周りに流されていたずらをして、あとからオドオドしていたり。

悪気のない調子に乗った行動にひどく叱られたり。

自分ではまっとうと思っていても大人から見ればそうじゃないことも多い。

本作もそんな感じ。

蒼井優演じる母親の息子唯士を中心に2人の子供が主役。

この3人が起こす行動がのちに大きな事件に発展するが、

(そんな大きな事件でもないか)

子供らにとっては特別なことではなかった。

いや、少しは特別で後ろめたさもあったが、普通の子供の行動。

50年前も今も子供の立場は変わらない。

SNSを始め影響を受けやすい環境だが、本質的には変わっていない。

だから僕は自分の子供時代と比較したのかもしれない。

変わっていくのはむしろ大人。

大人も子供時代があり、多くの影響を受けながら大人になっていくが、

きっとその過程が将来の子供に与える影響に繋がるのだろう。

親次第で子供の育ち方は変わっていく。

改めてそんなことを感じた。

環境問題に高い意識を持ち大人にも物怖じせず声をあげる心愛、

いろんな問題を起こすが男っぽい陽斗、

そして心愛が気になり近づこうとするちょっと頼りない唯士。

こんな3人はいつの時代でも存在したし、その周りの友達も同じ。

普段は明るく普通の学校生活。

でも、事件は起きてしまう。

僕の時代であればここまで大騒ぎにはならなかった。

それが時代の違いか。

唯士、心愛、陽斗(3人とも今っぽい名前)の親が対照的で面白い。

それぞれの立場でそれぞれの意見をいう。

ここで瀧内公美か・・・。

その登場の仕方には驚いたが、大人の意見を聞きながら子供は育っていく。

この3人はどんな大人になるのだろうか。

少し心配・・・。

本作はれっきとした人間ドラマ。

どんな視点で捉えるかは映画を観た大人が導き出すんだろうね。

今でも記憶にある。

大学1年時に岐阜のロイヤル劇場で「ベストキッド」を観たことを。

単純明快なストーリーだったが、結構興奮した。

決して秀作ではないが楽しめた作品だった。

その記憶がなければ本作を観ることはなかった。

本シリーズは何度となく公開されているが、その時、気持ちは揺さぶられず。

なぜか今回、気持ちが動き劇場に足を運んだ。

ジャッキー・チェンが出演しているからか。

ラルフ・マッチオも出演しているからか。

ラルフ・マッチオなんて本作と「アウトサイダー」しか知らない。

想像だがベストキッドのイメージが強すぎて出演作に恵まれなかったのかな・・・。

そんな意味では本作は十分に価値がある。

往年のラルフ・マッチオファンが喜び勇んで映画館に向かっただろう。

違うか。

本作はほぼ初代「ベストキッド」の焼き直し。

設定や役柄は異なるが、その展開は思った通り。

ある意味、期待を裏切らない。

最後の最後まで展開は同じ。

ほぼ期待通り。

その結果に満足した観客はほとんどじゃないか。

僕もそう。

違う展開なら、むしろ逆上していた可能性が高い。

分かった上で満足度を高めるのが大切なのだ。

とはいえ簡単に初代を知らない人に向けて解説だけしておこう。

北京からニューヨークに母親と移住した高校生が、

いくつかの事件に巻き込まれ窮地に立たされ、

それを克服するために空手大会に出場して戦っていく物語。

シンプルなストーリーだが、人の喜ぶポイントを押さえている。

悪役は悪役に徹し、それがハンパなく強い連中。

それに対抗する正義だが、いとも簡単にやられてしまう連中。

白黒はっきり分けるのも潔い。

だからこそ素直に感動できる。

それも映画の魅力。

何も考えずに映画館に出向き、思うまま感じて映画館を出る。

きっとそれが本来に楽しみ方。

映画コラムニストなんて偉ぶって、カッコよく理屈をこねるなんで程度が低い。

いつもなら斜め45度でこの類の作品を語るが、それもお粗末に思える。

「面白かったよ~」と一言いえばいいのだ。

時にはそんな感想の映画もいいだろうね。

韓国映画は容赦なく自国を抉る。

本作は事実を基にしたフィクション。

いわゆるファクション。

韓国映画はファクション作品がすこぶる上手い。

本作の紹介には「KCIA 南山の部長たち」と「ソウルの春」をつなぐ

韓国史上最悪の政治裁判を描いた衝撃サスペンスと表現。

両作を思い出しながら本作を鑑賞したが、確かにそう。

「KCIA 南山の部長たち」でパク・チョンヒ大統領暗殺されてから、

「ソウルの春」の軍事クーデターまでの間に行われた裁判が舞台。

先の2本に比べると迫力はやや劣るが、

裁判劇を通して韓国政治や軍部の恐ろしさがヒシヒシと伝わってきた。

1979年の一年だけでどれだけ映画ネタがあるのか。

翌年には光州事件を描いた「タクシー運転手」もあり、

壮絶な時代が映画で理解できる。

本作は史実とはいえ脚色された面も多いと思う。

見方を変えれば男同士の友情を描いたともいえるし、

意志を曲げない男の誇りを描いたともいえる。

暗部に一直線に向かうのではなくエンタメ性も垣間見えるため、

僕自身は迫力不足を感じたが、作品を通し韓国の現代史を学べるのは結構なこと。

旅行だけでは分からない国の特殊事情は映画から学ぶべきだね。

ネタバレしない程度に解説すると、

事件に関与した中央情報部部長の秘書官の弁護を引き受けた弁護士の奮闘を描く。

弁護士は秘書官を護るためにあらゆる策を講じるが、ことごとく権力に潰されていく。

明るい兆しが見えた後は容赦なく闇の攻撃があったり。

どこまでが事実かは分からないが、180度異なることはない。

俳優陣の役作りも素晴らしい。

昨年、自ら命を絶った「パラサイト 半地下の家族」の旦那さんも良かったが、

なんといっても合同捜査団長チョン・サンドゥ役を演じたユ・ジェミョン。

「ソウルの春」でファン・ジョンミンが演じた合同捜査本部長チョン・ドゥグァンと同じ役。

このユ・ジェミョンが不気味で怖かった。

「劇映画 孤独のグルメ」ののほほんとした役とは別人で驚いた。

こんな役をいとも容易く演じることも尊敬するが、

何より事実に正面から向き合う韓国映画の逞しさ。

やはり尊敬。

こんな作品を観ると日本映画ももっと切り込んで欲しいと思う。

何ていえばいいんだろう。

一言でいえば、愛らしい作品。

傑作や名作になることはない。

もちろん駄作ではない。

佳作といってしまうと存在感がなさすぎる。

なので愛らしい作品といっておこう。

映画に緊張感はまるでない。

喜怒哀楽がはっきりするわけでも、徐々に盛り上がるわけででもない。

まったりと緩く映画は流れる。

心地よい風に吹かれている感じ。

そんな作品。

といったところで、なんのこっちゃと思うだろう。

本作はとある海辺の町を舞台に、

ものづくりに夢中な子どもたちと秘密を抱えた大人たちの日常を描く。

アーティスト移住支援をしている町なので、

生活する人たちは何らかのカタチで芸術に関わる。

主人公14歳の奏介は美術部に所属し、

独特のセンスで絵を描き、モノを創り才能を発揮していく。

のほほんとした性格で好きなことを好きに取り組んでいるだけ。

そこにいろんな大人が絡み合う。

そこがなんともユニーク。

この町には詐欺師や逃亡者もやってくるが、悪を感じない。

騙される方もなんとなく許してしまう。

そして風のように去っていく。

「カナリア笛」を吹けるのは本物か、偽物かじゃなくて、

正直者かどうかだと思うし。

そんなシーンを含めクスっと笑い、それで終わる。

本作は出演者が魅力的。

というよりとても自然体。

楽しく気持ちよく演じているように思える。

主役の少年たちもそうだが、奏介の親戚役の麻生久美子も

(確認するまで母親と思っていた)

詐欺師の高良健吾もその彼女の唐田えりかも、

不動産屋の剛力彩芽も、存在が意味不明の坂井真紀や宮藤官九郎も楽しそうだった。

どうやら松山ケンイチも出てたみたいだが、まったく分からず・・・。

主役奏介を演じたのは原田琥之佑。

「サバカン SABAKAN」の少年役が大きくなった。

本作は中身は異なるが「サバカン SABAKAN」のような雰囲気が漂った。

(2022年の日本映画のベスト5に入れているんだよね)

こんな作品を年に1~2本観れると心が安らぐ。

自分の思うまま流れるように生きていきたいね。

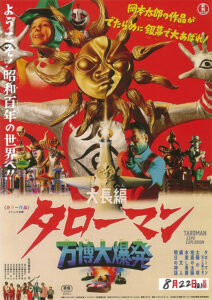

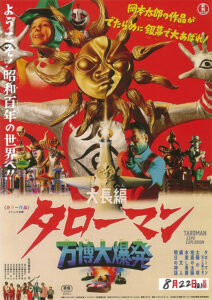

本当はドキュメンタリー映画を観ようと思っていたが、

疲れが残っていたためライトな作品がいいと選んだのが本作。

正直、メチャ面白いとはいいがたい。

1970年当時の製作でも特撮技術でいえばチープ。

あえてその方向に向けていると思うが、

夏休みの子供たちが楽しむには難しいかもしれない。

今どき、ヒーローものを期待しては観に来る子供はいないか・・・。

ポスターだけで岡本太郎の作品であるのは一目瞭然。

実際、演出には絡んでいないが、作品や言葉は散りばめられている。

それは不変の世界。

描かれるのは1970年の大阪万博を中心とした日本。

今から45年前。

しかし、発せられるセリフに古臭さは一切なく今の社会に通じる。

ましてや本作は2025年にタイムスリップする。

設定は昭和100年だが、今年であるのは間違いない。

そしてなんと世界万博が開催されている。

映し出されるのはよくある未来都市的な街並み。

現実とは異なるが、それ以外は現代そのものといっても過言ではない。

よくここまで予測できたものだ・・・。

映画を観ながら唸ってしまった。

秩序と常識で息苦しい社会。

必要なのはでたらめさ。

より人間らしさともいえる。

それを失くすとどれだけつまらない世の中になってしまうのか。

岡本太郎はそんな未来を予測したかのよう描く。

岡本太郎は「そもそも人間は発展などしていない」というがまさにその通り。

太陽の塔で有名な大阪万博にも当初反対していたという。

開催中の大阪万博が描く未来も岡本太郎からすれば何ら変わっていないということ。

本質を捉えているようで怖くなった。

なぜ当時の作品を繋ぎ合わせ、今、公開されるのか。

映画を観る前は疑問だったが、観終わった状態では「今しかない」と頷く。

一体、タローマンは僕らに何を与えてくれるのか。

ヒーローなのか、敵対すべき相手なのか、

自分の感覚を信じるしかないのだろう。

ライトな作品として選んだが、決してそんなことはなかった。

むしろヘビーな作品だった。

ポスターだけ見ると男同士の恋愛を描いた作品を想像させる。

どうしようか迷ったが、思いのほか評価が高いのと時間的タイミングで劇場に足を運んだ。

この分野に関心のある観客は多いのか、老若男女結構なお客さんが入っていた。

どの国の作品か確認せずに入場。

映画を観ながら香港か台湾と認識。

途中から台湾作品と確信が持てた。

言葉で理解しろよという話だが・・・。

来年、台湾の予定もあり、ロードムービー的な感覚は参考になるかと思ったが、ほぼ関係なかった。

ただ台湾の美しい光景は魅力的に映った。

簡単に解説すると、盗作疑惑で世間から激しいバッシングを浴びた香港の人気作家が、

死に場所を求め台湾に向かい、そこで出会ったチンピラとの交流を描く。

二人は「鯨が消えた入江」を探し旅に出るのだが、そこから真の関係性が明らかになっていく。

途中まではやはり男同士の友情というよりも恋愛に発展しそうな匂い。

チープな恋愛映画を予想させ、観る映画を間違えたかと錯覚を招く。

演出なのか、僕が勝手に思い込んだかは不明。

それでも気がつくと二人の微妙な関係にのめり込んでいく。

生きる気力を取り戻した人気作家は香港に戻るが、チンピラとは中途半端なカタチで別れることに。

そこから一気に物語が進行し、謎めいたチンピラの姿が明らかになる。

この説明だと理解できないかもしれないが、伏線回収と共に感動を招く。

「なるほど、この展開なのか・・・」

映画の終盤になって作品の評価の高さを理解することができた。

人気作家ティエンユーを演じたテレンス・ラウや

チンピラ役のフェンディ・ファンがどこまで人気の俳優かは全く知らない。

本国では話題性もありヒットしているかもしれないが、日本ではあまり話題にもなっていない。

一部のコアなファンが楽しむだけかも・・・。

そんな作品に出会うのも偶然。

たまたま映画を観るタイミングがあっただけ。

本作も偶然の世界を描いているともいえる。

意図的に映画を観るのもいいが、時にはこんな機会があってもいい。

そんなことを思った作品だった。

昨年公開時は見逃した。

想像したよりも高い評価を受けていた。

2024年キネマ旬報年間ベストテンの第8位。

かなりニッチな作品だが、観てる人は観てるんだ。

Amazonプライムで観た後に、映画館で観ておくべきだったと後悔。

本作の舞台は1980年代の名古屋。

映画監督若松孝二がシネマスコーレというミニシアターを立ち上げてからしばらくを描く。

出演者は実名。

撮影も今のシネマスコーレ周辺。

それだけでも一気に身近に感じる。

東出昌大演じる支配人は木全純治さん。

僕は直接話をしたことはないが、何度もお見かけしたことはある。

大学時代、名古屋駅前の映画館でバイトをしていた時に何度か映画館に来られた。

当時、映画関係者は無料パスのようなものあり、署名すれば入館することができた。

木全さんの名は知られていたので、僕もハッとしながら通した覚えがある。

東出昌大の動きは木全さんにそっくり。

彼は「聖の青春」といい、人の仕草を真似るのが上手い。

最近はご無沙汰で申し訳ないが、学生時代は結構シネマスコーレにお邪魔した。

黒澤明や小津安二郎の旧作はここで観たはず。

その時、もぎりをしていたのは芋生悠演じる金本さんか・・・。

そんなことを考えながら観ていたので、より映画館で観たいと思ったのだ。

1980年代半ばはバブル手前でもあり日本映画界も混とんとしていた。

ビデオに押され始めた時代であると共に、

自主映画出身者やピンク映画出身者がこれからの日本映画を作っていく時代。

若松監督は厳しくて自分勝手だが、若者への期待感や愛情を持ちながら映画製作に携わっていた。

本作の監督井上淳一氏は自分を本名で描き自伝的な要素も。

若松監督に対してのリスペクトらしくないリスペクトを感じることができる。

あとで知ったが僕とは一歳違い。

一浪しているので大学は同級ということか。

もしかしてどっかで会っていたりして・・・。

若松監督を演じるのは前作「止められるか、俺たちを」と同じ井浦新。

すっかりはまり役になってしまった。

青春映画に位置づけられるが、僕にとっては別の意味で感慨深い作品となった。

低予算で作られているため、粗が目立つのはやむを得ない。

シネマスコーレ周辺のお店もビルの屋上から見える看板も当時ではなく今。

まあ、気づく人は少ないかな・・・。

それを差し引いても楽しめた映画。

1980年代、名古屋で遊んでいた人は、ぜひ、ご覧いただきたい。

河合塾に通っていた人も。

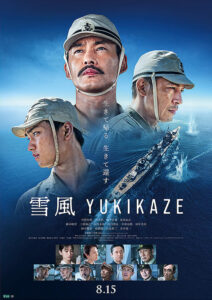

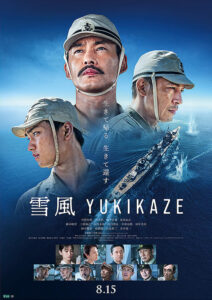

映画を観る前にたまたま読んでいたのが「昭和天皇物語17」。

日本がガダルカナル島の戦いに敗れ、インパール作戦で最悪の方向へ突きつ進んでいく。

軍人、政治家の愚かな決断を下していく時期を描いている。

敗戦濃厚にも関わらず誰も止められない空気に胸が苦しくなった。

本作もちょうど同じ時期。

視点は異なるが戦争の無意味さが伝わってきた。

本作は史実に基づいたフィクション作品。

実在した駆逐艦「雪風」の任務を艦長寺澤を中心に描く。

どこまでが実話でどこまでがフィクションかは分からない。

都合のいいシーンは全てフィクションかもしれないが、そこに重要なメッセージがあったり。

「雪風」の役割は主力艦を護衛すること。

激戦の中、戦うことを強いられるが、それは相手次第。

自ら仕掛けることはあまりない。

沈没する戦艦から投げ出された仲間を救うことが最大任務のように思える。

そのためか「雪風」に乗り込む軍人はあまり戦争を望んでいない。

当時は非国民と思われたかもしれないが、生きて帰ることを目的としている。

戦闘シーンもあるが、さほど迫力があるわけではない。

相手を倒すよりは自らを護るために戦う。

そんなシーンがほとんどのように思えた。

それがどう伝わるかが大切だろう。

「普通」の生活が一番幸せというのは、普通ではない生活をしている者だからこそ言える。

日本中、世界中が普通でないことを良しとされ、

自らの気持ちに逆らうことが正義だった時代。

冷静に考えれば当然の答えも緊迫した環境では正しい答えは出すことができない。

寝静まった静かな時にしか本音はいえない。

竹野内豊演じる艦長寺澤と玉木宏演じる先任伍長早瀬との会話はその象徴。

映画が最も訴えたかったメッセージ。

もはやフィクションか、実話かはどうでもよく、戦争の悲惨さを伝える材料にすればいい。

山本五十六も伊藤整一も戦争の結果は見抜いていたが、余計なことは言わず散ったわけだし。

戦後80年を迎えたからこそ必要な作品。

個人的な感想でいえばサービスショットの有村架純や現代のシーンは不要。

あのシーンはない方が胸に訴えることができたと思う。

お盆期間は観たい映画が意外に少ない。

映画館としてはヒットする作品も多く興行的にも恵まれる時期だし、

家族で楽しめる作品も多いのも分かる。

それを否定するつもりないが、

いつも一人で映画を楽しむ身としてはもう少しラインナップが増えてほしい。

そんな時に選んだのが本作。

お盆に相応しいとはいいがたい。

シアワセになれる感覚じゃないしね。

上映時間は77分。

映画としては短い。

それも丸一日を描いただけ。

ほぼ密室で繰り広げられる。

激しいアクションもないし、人が死んだりするわけでもない。

会話が中心の人間ドラマだ。

ジャンルは何かと問われればホラー映画と呼ぶ人もいるだろう。

実際、ホラー映画の要素は1ミリもないが、サスペンス映画として見応えは十分。

もし自分が同じような立場だとしたら、

それは男?女?どっち?という捉え方もあるが恐ろしくなるのは間違いない。

どんな作品か簡単に説明すると、

移住のためアメリカへやって来たカップルが入国審査での執拗な尋問を受け、

お互いの関係性が揺らでいく流れ。

人によっては些細な問題で、人によっては重要な問題。

説明次第で受け止め方は変わるが、一歩間違えば大事故になる可能性も高い。

映画では重箱の隅をつつくような質問攻めで相手の気持ちを揺さぶる。

目的な何なのか?

ゴールはどこにあるのか?

それが見えないとストレスも溜まるし不安にもなる。

密室劇は緊張感を生み、徐々に表情が変化していく。

その展開が作品の見どころ。

移住が少ない日本人にはピンとこない面は多いが、

外国から外国へ移る方には実際あり得る展開なんだろう。

あんなふうにラストを迎えるとカップルはどうすればいいのか。

その先の心配を観る側は勝手に想像する。

言葉の使い方も絶妙。

英語なのか、スペイン語なのか。

どこ言語を操るかで心証も変わる。

怖い映画はイヤだけど、ドキドキ感を味わいたい方にはおススメ。

夏休みは派手で豪華な映画もいいが、地味で低予算の映画を楽しむのも悪くはない。

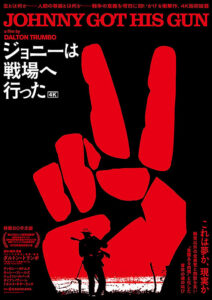

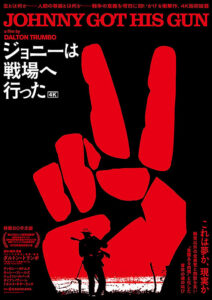

以前から気になっていた作品。

この夏に終戦80年企画として4K版が公開されたのでミリオン座へ。

50年以上前の作品だが、意外と映画館は混んでいた。

「生とは何か」というテーマはどの時代でも不変ということか。

当時どれだけ話題になったのかは分からない。

1973年のキネマ旬報ベストテン外国映画ではスケアクロウに続いて2位。

読者選出ベストテンでは1位で、監督賞はダルトン・トランボ氏。

ベトナム戦争に被っている時期なのでより敏感だったと考えられる。

そんな点では今年、公開される意味は大いにあるのかもしれない。

終戦80年はひとつのキッカケにすぎない。

本作は第1次世界大戦でほぼすべての身体機能を失った青年兵士の視点から、

戦争の本質を描く。

戦闘シーンは皆無に近い。

大半はベッドに横たわるジョーの悲痛な叫びがほとんど。

身体機能を失ったジョーの叫びは医師にも看護師にも届くことはない。

声を上げていても心の叫びとしか受け止めることはできない。

病室を中心とした現在はモノクロで描かれ、回想シーンはカラーで描かれる。

「オッペンハイマー」もこれに近い。

目の前が何も見えないからモノクロなのか、

過去の記憶が鮮明だからカラーなのか、

監督の意志が映像で表現されるが解は観る者に委ねられる。

記憶が鮮明なカラーであっても幸せとは言い難い。

その瞬間は幸せであってもモノクロの現在に塗り替えられる。

オセロが白から黒に変わるようにカラーはモノクロに凌駕される。

もしくは鮮明な記憶は存在せず、夢がカラーになっていたのかもしれない。

考えるととても恐ろしいこと。

それが戦争ということか。

ダルトン・トランボ監督は赤狩りでハリウッドを追放された脚本家。

名作「ローマの休日」は名義を借りて書いたと以前読んだ書籍に書いてあった。

監督作品は本作のみ。

個性的であり万民受けもしそうにない。

本作を観てツラさを感じても希望や喜びを得ることはない。

考えさせられるが正直面白いとは言い難い。

そんな作品のため監督として実績を積み上げるのは難しかったのだろう。

しかし、今になって公開されることに価値がある。

ポスターにもあるピースサイン。

Vサインとも呼ぶべきか。

さりげないシーンでピースサインは登場するが、

そのシーンにどんな意味が隠されているのか。

僕には自信がないように映ったけど。