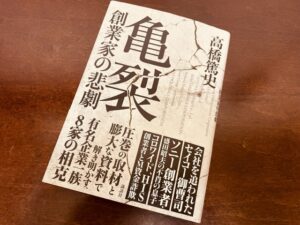

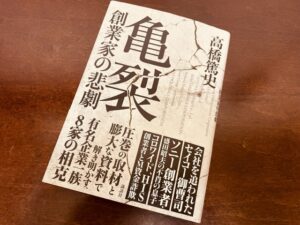

「こういった書籍がファミリービジネスのイメージを悪くするんだろうなあ~」

読み終えてつくづく感じた。

それは本書を非難しているのではない。

その事実は事実として受け止め、現状の問題をあからさまにしなくてはならない。

そうすることで少しは同族内のゴタゴタが改善するのだと思う。

この類と同等に「世襲と経営」のような魅力を伝える書籍が話題になれば、

イメージに左右されることは減る。

本書は8社(厳密には9社)のお家事情が描かれている。

当然だがノンフィクション。

取材や膨大な資料を基に著されているので誤りはないはず。

誇張した表現はあるが、それは少しでも辛辣な事実を伝えるための手段。

登場するのは僕もちょくちょく話題にした大塚家具をはじめ名のある企業。

ロッテ、セイコー、ソニーなど業界トップ企業も多い。

あまり表ざたにはならないが、目立たないところで一族間の衝突が起きる。

ほとんどは権力と財産に関すること。

怪しげな会社に大金を騙し取られるケースも多い。

いわゆる「M資金」。

客観的に冷静に判断すれば分かりそうだが、

当事者になると一点しか見えなくなってしまうのか・・・。

欲がなければ事業を成功させることはできないが、その欲は収まることはない。

原動力になるのは間違いない。

僕のような小市民は一定のところで満足してしまうから、

大きな成功を収めることはできない。

その点、大きな違いがあるが、その分、大きく間違えることもない。

どっちがいいのかな(汗)。

英才教育を受けた親子でもいがみ合いは起きる。

二代目や三代目はどんなに頑張っても創業者にはなれない。

やはりジェノグラムで関係性を明確にするのも大切だね・・・。

描かれるのはマスコミを取り上げるようなスキャンダラスな側面。

これは氷山の一角。

この規模ではないにせよ、同じようなゴタゴタはあちこちに存在する。

簡単にお金で解決できないので、却って後を引きずるのかもしれない。

その臭いを嗅ぎつけてニコニコとやってくる連中もいるだろうし。

久々にドラマ「ハゲタカ」を思い出してしまった。

世の中は金だ。

金が悲劇を生む。

気をつけないといけない。

いい勉強になりました。

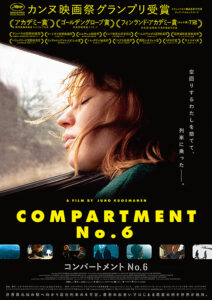

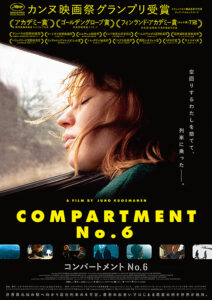

フィンランド映画って、初めて観たんじゃないかな。

本作はフィンランド・ロシア・エストニア・ドイツ合作だが、監督も主役もフィンランド人。

フィンランド作品といって問題ないだろう。

フィンランドから何をイメージできるか。

なかなか難しい。

サウナくらいしか思いつかない。

もしくは今はロシアが隣で緊張を強いられると思うくらい。

教養のなさが出てしまうな(汗)。

本作は女子学生がフィンランドからロシアへ寝台列車で向かう一人旅を描く。

明らかに時代が古いので、鑑賞後、時代背景を確認したら90年代半ば。

僕は80年代?と思いながら観ていたが、

セリフの中で映画タイタニックの話題が出たので、それで90年代と認識。

それにしてはかなり時代遅れ感を感じさせた。

当時の北欧やロシアはそれが普通か。

車はオンボロだし、列車の車掌らのサービスはすこぶる悪い。

そんな時代。

映画では女子学生が旅行を通し、自分を見つめ直し、人との出会いにより価値観が変化していく。

時代もちょうど移り変わる頃。

少しずつ解き放たれていく。

旅は人を成長させる。

映画を観て思い出した。

僕の場合は80年代後半だが、大学4年の冬に2週間ほど一人旅にでた。

青春18きっぷを購入し、鈍行列車で北海道まで向かった。

東京や北海道に下宿する友人のアパートの転がり込む日も送ったが、基本は一人で過ごした。

携帯もネットもない時代。

連絡手段は公衆電話しかなかった。

当時の彼女は恋愛禁止の家庭。

内緒で付き合っていたので、電話もできず。

確か手紙を書いていたんじゃないのかな。

そう思うと90年代のロシアと80年代の日本は近いのかも・・・。

泊まる場所もなく、交番で安いホテルを聞いた覚えも。

まあ、僕もそんな経験で少しは価値観が形成されていったのかな。

本作は寝台列車を通したロードムービー。

とても暗かった女子学生の表情が次第に明るくなっていく。

やはり旅に出ろということか。

本作を観て、一人でぼんやりと旅行がしたくなった。

地味な作品だが、映画館は混んでいた。

2021年カンヌ国際映画祭のコンペティション部グランプリ受賞の影響もあるだろうが、

みんな僕と同じで一人旅を求めているわけね。

そんなことを感じた映画だった。

昨年、見逃した作品をNetflixで鑑賞。

今月、発売された2022年キネマ旬報ベストテンでは6位、

読者選出では5位を獲得。

評論家も愛好家も好んだ1本となる。

それに感化されたわけじゃないが、評価が正しいと思う面白さ。

ハケンアニメというタイトルからして原作を知らない人は派遣社員が絡む映画と思うだろう。

主演は吉岡里帆なので、余計にそう感じる人が多いはず。

彼女がアニメの監督とは事前情報を入手しなきゃ誰も思わない。

ここでいうハケンは覇権を獲ることを指す。

同時刻に放送される2本のアニメ番組のどちらが高い視聴率を獲得できるのか。

その覇権争いのこと。

映画でこんな設定は新鮮。

それにも増して新しいと感じたのが、覇権争いの比較の仕方。

SNSの拡散は今の時代を反映し、分かりやすく伝える。

単にスマホで情報をアップするだけでなく、その影響度を映像に絡ませながら臨場感を醸し出す。

こんな手法も今までの映画にはなかった。

ただ、どうやら覇権アニメという言葉はその世界では一般的のよう。

話題の「すずめの戸締り」も「かがみの孤城」も観ない僕には未知の世界。

アニメの制作現場も未知の世界。

あれが正しい現場の描き方だろうか。

あんなふうに作品が制作されるシーンは勉強になった。

一人ひとりの役割がひとつの作品のクオリティを上げる。

この現場感も本作の魅力。

覇権争いをする2本のアニメを全編通して観たいと思う人は意外と多かったり。

もしかしてアニメファンは全員そう?

描かれるタッチもファンの気持ちを揺り動かすのかな?

多くのスタッフがしがらみを抱えながら絡み合い、

テクノロジーと感性を駆使して作り上げるアニメはやはり日本の誇るべき文化。

日本映画が世界で勝てる数少ない分野。

「THE FIRST SLAM DUNK」は映画で完全に負けている韓国でも大ヒットだし・・・。

アニメの魅力を実写で伝えるなんて何とも憎い。

僕のように普段アニメを観ない輩がこれをキッカケに吸い込まれていく可能性もあるから。

姑息ではなく計算し尽くされた作品。

そんなことを思ったり・・・。

そして、エンドロールが終わってからの誰もが喜びそうなカット。

あれはチャップリンなのかな。

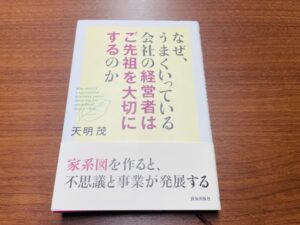

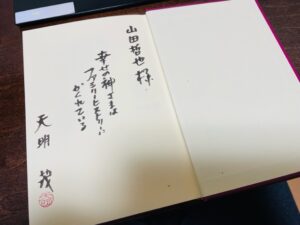

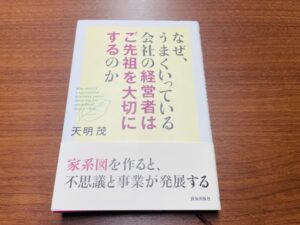

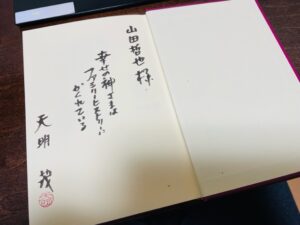

まずは著者の天明茂先生にお詫びしたい。

本書はわざわざ天明先生にご来社頂き、直々に頂戴したが、

会社の書棚に置きっぱなしだった。

誠に申し訳ありません。

読まなきゃと思いつつ放置状態。

先祖を大切にするのは当然だが、関係ある方も大切にしなきゃいけない。

ファミリービジネスを学ぶ上で「家系図」は重要。

名古屋ファミリービジネス研究会でも必ずジェノグラム(家系図)の作成は研究会の中で実施する。

そこから見えてくることも多い。

本書を読むことでより理解が深まる。

それは家族の歴史や先祖の存在だけではなく家系の価値観そのもの。

家系を知ることでそのファミリーの人間性まで把握することができる。

10年近く前に僕も自分自身で家系図を作った。

父親、母親、祖母、祖父の流れを描いてみるとそこに宿る使命のようなものが見えてくる。

よきにつけ悪しきにつけ親の影響は受ける。

表現は酷いが、虐待を受けた子は親になっても虐待するケースは多い。

借金癖がある親からは借金癖の子が育つ。

もちろん全部ではないし、偏った見方もある。

しかし、それが多いのも事実。

いいものは受け継ぎ、悪いものは断ち切る。

これも家系図から判断できるということ。

天明先生は実体験を晒しながら、多くの分析を行い何が重要なのかを語る。

結論としては本書のタイトルになるんだけど・・・。

長く続く企業は「家を継ぐ」「先祖を祀る」「親孝行」の3つを実行しているという。

これは同族企業を基本にしているが、それには限らない。

人として生きる上で誰しもが大切にすること。

僕なんかも普段の生活で忘れがちになるが、意識はしている。

親孝行しているのか!と問い詰められると答えに窮するが、

何も親に頻繁に会うことだけが親孝行ではない。

どんな生き方を示せるかが親孝行にもなるはず。

僕はそれを亡くなった父親から学んだ。

常に周りから信頼される存在もきっと遺伝するはず。

継ぐことができると思う。

今の幸せや自分の成り立ちも先祖の苦労や努力があってこそ。

そこを忘れてはいけないし、感謝し続けなきゃいけない。

自分の力で築き上げたなんて愚かなことを思わないこと。

本書を読みながらその大切さを改めて感じた。

僕が作った家系図はまだ中途半端。

専門家の方にお願いするのも方法だが、自分で戸籍謄本を取り寄せ作ってみるのもいい。

叔父さんが元気なうちに教えてもらったり、檀家に確認しようかと・・・。

そんなことを考えたり。

それがきっと自分の役割なんだろうね。

どこかで時間を作らないと。

天明先生に書いて頂いたことを大切にしたいですね。

改めてありがとうございました。

久しぶりにソフィーマルソーを観た。

彼女を初めてしたのは中学生の頃。

「ラ・ブーム」にときめいた。

もう40年以上も昔の話。

同級生なので今56歳。

なんと愚か者副本部長とは生年月日が同じ。

まあ、どうでもいいことだけど(笑)。

この10年くらいは名前も出なかったと思うが、何をやっていたのだろうか。

調べてみると継続的に映画には出演している。

日本に届いていないだけで、フランスでは今も第一線で活躍しているよう。

相変わらずの美しさだしスタイルもいい。

いい年齢の重ね方をしていた。

本作はほぼソフィーマルソーが出ずっぱり。

彼女中心に撮られた映画であるのは間違いない。

しかし、さすがにこの年齢だとアイドル映画とはいかない。

人の尊厳に関わるのが本作のテーマ。

85歳の父親が脳卒中で倒れ自由が利かなくなったことで起きる親子の葛藤を描く。

ソフィーマルソーは娘役で実年齢に近いと思われる。

日本とフランスのお国柄の違いはあるだろう。

しかし、死に対する考え方はさほど変わらない。

僕が父親の立場であれば同じ選択する可能性は高い。

自分の体が思い通りにならない。

人に迷惑を掛ける。

であれば安楽死を望む。

個人的には共感できる。

身内はそれを素直に受け入れられるだろうか。

様々な思いが巡る。

日本ではその選択肢はないが、高齢化社会になればなるほど同様の問題も起きる。

誰にでもいずれ死は訪れるわけだし・・・。

本来、僕の立場であれば子供であるソフィーマルソー側から捉える問題だが、

なぜか父親側として受け止めていた。

自分自身の死生観が何とはなしに反映したのかもしれない。

全て感情のまま表現する父親。

感情を押し殺しながらも時に抑えきれなくなる娘。

自分を制御できるかも年齢と共に変わっていく。

安楽死を選んだ父親がふと呟いた言葉。

これも現代社会の象徴。

選択肢を広げるためには一定の財力は必要。

悲劇を描くわけでも、社会問題を描くわけでもない。

事実を受け止めるだけだが、いろんな視点が入り交ざる。

すべてうまくいきますように。

そう願うのは誰しも同じだろう。

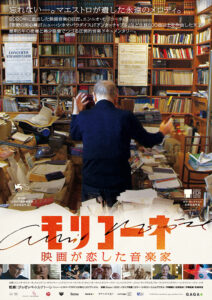

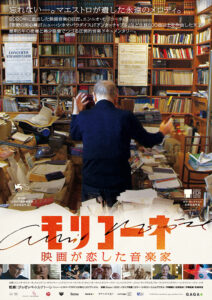

あまりにも心地いい音楽に序盤はついウトウトしてしまった。

次第に馴染み深い音楽とモリコーネの語りに吸い込まれて、

気づいた時にはうっすらと涙を浮かべていた。

映画コラムニストとか映画ファンとかエラそうにいいながらも、

音楽がここまで映画に影響を及ぼすとは思っていなかった。

映画音楽が作品に寄り添い一体化する。

音楽が映画に乗っかるのではなく、歩調を合わせ共に前に進む。

映画を盛り上げるだけの存在でないことがようやく理解できた。

ちと、遅いね。

本作は映画音楽の巨匠エンニオ・モリコーネを追いかけたドキュメンタリー。

インタビューと彼が手掛けた作品をシンクロさせながら、時代の変遷とともにその人生を映す。

モリコーネが手掛けた映画音楽は500本以上という。

「ニュー・シネマ・パラダイス」のように映画を思い浮かべた瞬間に

音楽が頭の中を流れるような作品もあれば、超マイナーな作品まで多数。

70年代あたりのイタリア映画は前衛的な作品も多そうだし。

そこにモリコーネの音楽を重ね合わせるとよりインパクトの強い映画になるわけだ。

若かかりしクリントイーストウッドが主演したマカロニウエスタンも音楽が作品を押し上げている。

セルジオ・レオーネにしてもクエンティン・タランティーノにしても、

モリコーネの主張を100%受け入れるのは信頼と実力の証か。

そう考えるとキューブリックは勿体なかったね。

諦めなかったら、どんな「時計じかけのオレンジ」になっていたのだろうか。

僕が一番映画を観ていた時代は80年代から90年代。

(今年という話もありますが)

音楽を聞くだけで作品が分かる映画がこんなにも多いとは・・・。

過去観た作品を違う視点で愉しむのもいいかもしれない。

調べてみたらAmazonmusicでも聴けるし、感傷的になってみるかな。

今年に入ってわずか1ヶ月半だが、上映時間3時間級の作品が多い。

今年の傾向だったりして・・・。

じっくりと映画に時間を割く。

最高に贅沢な時間を味わう。

「映画が恋した音楽家」

まさにその通りでいいタイトル。

こんな贅沢を多くの人に味わってもらいたい。

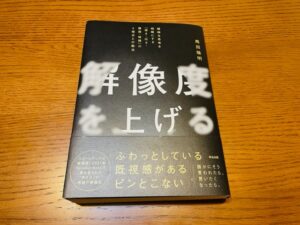

なぜか与えられた課題図書。

久々に問題解決系の書籍を読んだ。

最近、頭を使うことがめっきり減っているので、

たまにはこうしたジャンルで刺激を与えた方がいい。

18年前に通ったグロービスの「クリティカルシンキング」を思い出した。

当時は論理的思考力のかけらもなかったが、

この授業のおかげで人並みに考えをまとめられるようになった。

しかし、それは常に訓練して維持できること。

脳みそも使い続けなけりゃ、あっという間に退化する。

今はそんな状況かもしれない(汗)。

当時、問題解決を山ほどやったが、今も基本は変わらない。

本書に書かれていることも近い面はある。

しかし、それは近い面に過ぎず、ここで求められるのはそんな事だけではない。

「深さ」「広さ」「構造」「時間」の視点で解像度を上げろということ。

クリティカルシンキングの場合はwhat→where→why→houや

why?why?why?を繰り返し、考え抜くことが必要だったが、

解像度を上げるにはそれだけではない。

サーベイやデータ分析も大切だが、

手を動かす、体を動かす、何よりも行動することが重要だという。

情報を集め思考するだけでは足りない。

人と話をする、インタビューする、体験する。

それにより深くなったり、広くなったり・・・。

本当はそれをきれいに分けて考えるとより整理ができるが、ここは感覚的に収めておこう。

ここはふわっとした解像度状態のブログでいい。

解像度が高いブログだと本書を読む必要がなくなってしまうし・・・。

最近、話題のChatGPTを使うと更に脳みそが退化するが、もはや時代の必然。

これは効率的なツールとして、いい活用をする。

同時に時間を掛けて長期の視点を持つ。

これだけ情報が溢れ、なんでも手に入りそうだが、実際は何も手に入らない。

それは自分自身の解像度がイマイチなのか・・・。

そんなグダグダな状態から脱するためにも「あるべき姿」を意識しながら行動していきたいね。

こちらの作品は試写会で鑑賞。

映画コラムニストが本格的な仕事になってきたぞ(笑)。

この寒い冬、3時間を超える超大作を観るのはしんどい。

理由は一つ。

トイレが近くなり、3時間を超える時間に耐えられるかどうか・・・。

結果、杞憂に終わった。

映画にのめり込み、その世界に入っていけばその近さも忘れる。

昨年の「RRR」と同じエンターテインメントの世界。

そっちの心配を見事に忘れさせてくれた。

そして大切なのはブログの書き方。

本作は酔っ払って書かなきゃいけない。

だから僕は今、お酒を飲みながらブログを書いている。

ふざけるな!と憤る方もいるだろうが、それは映画を観てから言って欲しい。

飲んで書くのが正解だと理解してもらえるはず。

自分勝手かな・・・。

まあ、それも映画と一緒だから問題ないか。

描かれるのは1920年代から30年代。

映画が娯楽の頂点。

誰しもがその世界に憧れる。

当然のように主役たちは華やかな世界に浸りきる。

一方でサイレントからトーキーへと移る時代。

ちょうど今の世界も同様。

ネット中心から更にもう一歩進んだ世界。

昨日のスターは過去の存在でしかない。

めくるめく移り変わり。

その中で生き残れる者はわずか。

過去のスキルは今の世界では通用しない。

100年前も今も何ら変わらないのか・・・。

ただ、いっておこう。

1923年も2023年も映画は最高の娯楽。

そこは変わらない。

100年前も今も映画館に足を運ぶことが一番の贅沢。

昔は唯一の夢を見れる空間だが、

今は唯一誰にも邪魔されない空間。

映画はどんな時代でも最高の娯楽なんだ・・・。

デイミアン・チャゼル監督は百も承知でそれを作っているはず。

そうでなければ1950年代を超えたトロンも、

ターミネーターも、アバターも出すわけはない。

映画界の栄枯盛衰を描きながらも、その世界を賞賛。

20年代、30年代が今に繋がっているわけだ。

そんな観方も「バビロン」の楽しみ方かもしれない。

僕はブラットピットのファンでもなく全作品を観ているわけもない。

しかし、本作が一番いい演技をしている…と思う。

堕ちていくスターを見事に演じ、その表情は絶妙。

(あっ、ネタバレかも・・・)

そして、同じく堕ちていく成り上がりマーゴット・ロビー。

彼女も泣けるくらい見事。

エロさも勢いもダメさ加減も素晴らしい。

そして全員が完璧な酔っ払い。

そんな華やかで虚構な世界を表現するのは飲まざるを得ない。

だから、飲んで書いている。

華やかなまま人生は終わらない。

華やかなまま世界も終わらない。

しかし、夢を見るのは大切。

その気持ちを抱きつつ、映画を感じれるといいね。

以上、酔っ払いブログでした。

東映70周年記念の大作。

何気に名作ドラマ「ハゲタカ」の監督大友啓史氏と音楽佐藤直紀氏のコンビ。

えっ、そこじゃない?

もっと別の話題はあるだろ?

そうそう、やはりキムタク。

昨年11月のぎふ信長まつりで大いに話題となった。

僕は意外とこの手の記念的な大作は観ない。

豪華さばかりが目立ち、大味な作品になるのがその理由。

しかし、今回はそんなわけにはいかない。

生まれ育った地味な岐阜県をクローズアップさせてくれた。

ぎふ信長まつりをこの報道で初めて知った人も多いんじゃないかな。

そんな意味ではキムタクに感謝。

当然、本作も観なきゃいけない。

地元を愛する映画コラムニストとして劇場に足を運んだ。

東海地区の現象なのか、全国区にそうなのか分からないが映画館は混んでいた。

明らかに映画館に無縁そうな方々が目立った。

(そう思えただけかも・・・)

岐阜城や清州場を描くことで地元の方々が足を運んだのか、

番宣の効果なのか。

しかし、これをキッカケに映画ファンが増えて欲しい。

たまたまATMOSの劇場だったので迫力もあったし。

本作は168分と長い。

まるっと信長と濃姫の人生を描くので、その時間は必要なのかもしれない。

ただまるっと描くのなら足りない。

大河ドラマ並みの時間が必要。

そうなると演出はかなり難しい。

歴史的に外せないシーンも中途半端になりがち。

残念ながらそれを感じる場面も少なくなかった。

しかし、本作はそこが問題ではない。

あくまでも信長と濃姫を魅力的に描けばいい。

僕は本作を壮大なラブストーリーとして観ていた。

(途中からだけどね・・・)

かなりデフォルメされているが、

日本を代表する俳優2人の共演だから、これくらいやらないと。

誰もが思う最後の20分は予想を超える展開。

なるほどね。

そんなことを考えていたわけね。

いつの時代も大切なのは愛。

意見は分かれると思うが、

楽しませてもらい想像しないラストシーンになると思った。

つい、「どうする家康」や「麒麟がくる」の信長と比較してしまうが、やむを得ない。

個人的な感覚だが、明智光秀は「麒麟がくる」の明智光秀にそっくり。

描かれ方は異なるが、宮沢氷魚はワザと長谷川博己に似させたんじゃないか。

どうでもいいことを感じてしまった。

そして、出演者流れでもう一つ。

僕は以前から思っていたが、綾瀬はるかは身のこなし方が上手い。

殺陣もカッコよく様になっている。

そんな女優は滅多にいない。

とりとめのないブログになったが、楽しく過ごせる3時間。

興行収入もいいし、当面、話題は続くだろうね。

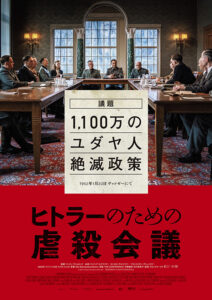

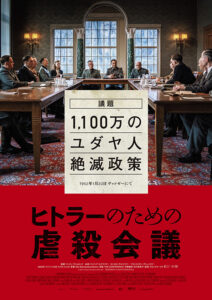

正直なところ、映画としてはさほど面白くはない。

あくまでも個人的な感覚。

本作が面白いという人は多いし、評価も高い。

映画をこき下ろすものではないと理解してもらいたい。

実話の映画化で、上映時間112分の約9割は会議のシーン。

延々とユダヤ人への対応が話し合われる。

映画の解説にもあるようにここで決まったことがユダヤ人の虐殺に繋がる。

僕がここ数年で観たアウシュビッツ関連映画の元凶といっていい。

せっかくなので、紹介しておこう。

「アウシュヴィッツのチャンピオン」

「サウルの息子」

「アウシュヴィッツ・レポート」

アウシュビッツ強制収容所での悲劇はここで繰り広げられた会議の結果。

会議が不調に終わるか、もしくはなければ、

1100万人のユダヤ人の命は守られたのかもしれない。

実際はそんな甘っちょろいものではないと思うが・・・。

冒頭に映画は面白くないと書いたが、映画としては大いに意味がある。

それを当事者であるドイツが自ら製作し公開することに意味がある。

同じ過ちを犯さないためにも作品の存在価値はあるし、観る必要もある。

世界史をもっと勉強すれば理解できると思うが、

ドイツ人はなぜこんなにもユダヤ人を嫌うのか。

会議では全くと言っていいほど人間扱いをしていない。

世の中から失くすべく存在。

それを当然のこととして議論を進める精神は到底理解できないが、

当時は至極まっとうな議論だったのだろう。

本作を楽しむのであれば、ビジネスの視点で映画を観ること。

議論の進行方法、落としどころのポイント、論破の仕方、感情の押し殺し方など、

会議手法は学びになる。

こんな進め方が自分たちにとって都合のいい議論ができるわけだし・・・。

もし、僕がこの場に参加していたら、自分の意見を言えただろうか。

迎合してしまうか。

そんなことも考えてしまった。

先日の「SHE SAID その名を暴け」は数人の女性が世界を変えたが、

本作は10人程度の男どもが世界を最悪の方向へ持っていった。

結局、どんな時代でも人が何かを起こす。

多くの人を傷つける。

その点だけは頭に叩き込んでおきたい。