落ち着いた作品かと思いきや、いきなりオープニングは迫力ある音楽。

その後、映し出される映像。

「えっ、ドキュメンタリーだっけ?」と目を疑った。

戸惑いながらスクリーンを眺めるも全くストーリーが読めない。

最初の30分はどんな物語か、どんな展開なのか、さっぱり想像ができない。

理解できるのは映像が21世紀に入った中国ということだけ。

25年前を映し出すが随分と歴史を感じさせる。

日本でいえば1970年代のイメージ。

人も街もそんな雰囲気。

セリフもほぼない。

歌を歌い、踊る女性たちと時折、聞こえる会話のみ。

解説を読むと本作の製作期間は22年。

それだけで壮大。

2001年から2022年までを描く。

映画「ファーストキス 1ST KISS」のように過去をFX技術で遡るのではない。

その時代時代を包み隠さず映す。

主演女優チャオ・タオも20代から40代まで描かれる。

デジタル技術を駆使した小細工はない。

彼女は女優なのか実在の人物なのか。

映画を観ているとそれすら分からなくなる。

監督は中国の名匠といわれるジャ・ジャンクー。

僕は過去の作品は未鑑賞なのでどんな傾向かも分からない。

実験的な作品が特徴なのか、中国の現実をあぶり出すのが得意なのか。

多分としか言いようがないが、中国の未来を予測する先見性は持っている。

背景は2001年、2007年、2022年の山西省・大同。

この20年で大きく変化した都市。

(すいません、実際は知りません)

炭鉱が廃れ失業者が多く出た時期、

ダム建設のため100万人以上が移住を余儀なくされた時期、

そしてコロナ禍で生活スタイルが変わった時期。

それぞれの特徴が中国の実態として露わになる。

フォーカスされるのは一人の女性の生涯だが、そこから何を見るのか。

何を感じるのか。

正直、僕はよく分からない。

全体を通してセリフはほとんどないので、表情から汲み取るしかない。

先日観た「来し方 行く末」と同様、作品の本質を見抜くのは難しい。

歴史観からもっと学んだほうがいいのかもね。

2018年に「AIvs.教科書が読めない子どもたち」を読んだ時、かなり衝撃を受けた。

当時、保護者向けの講演の機会が多く、ネタとしても活用させてもらった。

AIにできることと人間にしかできないことの違いが明確だったので、

そのあたりのことを話させてもらった。

そこから7年が経過。

当時、AIにできなかったことが簡単にできるようになった。

ChatGPTが登場してからは飛躍的にその分野が伸びた。

新鮮だったネタもあっというまに古くなった。

僕自身も当時のことは忘れていた。

そんな時に知ったのが本書。

著者の新井紀子さんの研究分野も進んだ。

一貫しているのは教科書を読めるようになること。

タイトルにもある読解力を身に付けること。

前著でもAIをクローズアップしていたが、読解力の必要性がテーマだった。

「岡山と広島に行く」と「岡田と広島に行く」の違いをAIが認識するには一定の時間が必要。

AIには読解力が不足している内容が書かれていた。

しかし、今はそんなものは簡単にクリア。

すべてAIに任せてしまえる時代になったという。

そんな時に重要になるのが「シン読解力」。

若いヤツには必要で自分は関係ないと思っていた。

しかし、本書で出題される問題を解いてみたが、結構間違いも多かった。

おいおい、お前の読解力が不足しているじゃないか(汗)。

冷静に文章を読み論理的に考えれば正解に繋がるが、

軽く読みながら回答すると誤るケースもあったり。

ちょっとマズいぞ・・・と反省。

文章力がないのは百も承知だが、ブログを継続的に書くことで読み手も意識している。

伝える力を身に付けているはず。

逆説的にいえば読解力もあるはず。

ところが・・・。

気をつけなければならない。

その重要性を改めて認識。

最近の若い連中は文章を読まないと思われがちだがそうではない。

昔に比べれば圧倒的に増えているという。

やりとりはほぼメール。

SNSも文字情報は多い。

そうなれば読解力は高いと思われるが、そうではない。

読解力をつけるトレーニングが必要。

新井氏が中心となり推奨するRST(リーディングスキルテスト)がそれ。

HPには

「RSTとは教科書や辞書、新聞などで使われる「知識や情報を伝達する目的で書かれた自己完結的な文書」を読み解く力を測定・診断するツールです。読解プロセスごとに6つのタイプから構成されており、それぞれのタイプで読解の能力値を診断し、学習アドバイスを提供します。」

と書かれている。

鍛えることで数学など直接結びつかないと思われる科目の成績もあがる。

これは大人にも有効。

新聞が読めない大人も多いというし。

僕も怪しかったりして・・・。

本書には「大人のためのトレーニング」という例題もあるので、

試しにやってみるのもいいかもね。

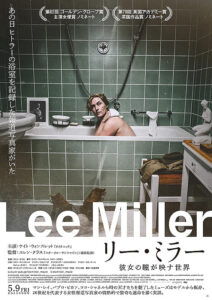

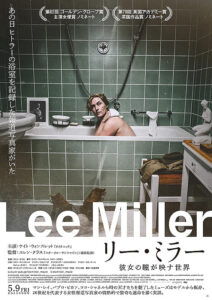

1ヶ月前に「ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男」を観たが、その反対側を描いた作品。

方やヒトラーの宣伝大臣、方やモデル上がりの報道写真家。

虐殺を繰り返しても何も感じない人物と一人の死に動揺し苦しさを感じる人物の違い。

本作はそこを描きたいわけではない。

偶然、同じ時代を描いた作品のため、視点の違いに心が揺れ動いただけ。

本作も実話を忠実に描く。

ケイト・ウィンスレット演じるリー・ミラーはモデルから報道写真家に転身した人物。

彼女の演技は大胆というよりも遠慮がない。

自分をさらけ出すことに戸惑いはない。

それが相手の理解に繋がり緊張感が生まれる。

そんなシーンが目立つ。

本作はリー・ミラーの生涯を写真を通し紐解く。

言葉で時代を語るだけではない。

実際の現場をカメラで映し出し現実を語る。

どんな言葉よりも重いし、その場に立ち会うのも生きるか死ぬか。

正義感だけで務まる仕事ではない。

男も女も関係なくまさに命懸け。

酒とセックスとカメラだけが得意といっていたリー・ミラーも現実を前に言葉を失う。

強い戦士よりもか弱きカメラマンの方が戦争の恐ろしさを伝えられるのではないか。

そんなことも感じたり。

僕はポスターを単なる入浴シーンと捉えていたが、映画を観た後は恥ずかしい限り。

ネタバレになるのでポスターの写真の意味は伏せるが、じっくりと左のフレームを見て欲しい。

大きな意味が隠されている。

なぜリー・ミラーのこんな写真が存在するのか・・・。

映画を通して戦争の悲惨さを学ぶが、まだまだ知らない世界ばかり。

リー・ミラーという報道写真家も初めて知ったし、

「VOGUE」というファッション誌の立ち位置も本作を通し理解できた。

本作は何といってもケイト・ウィンスレット。

製作を兼ねているのも理由と思うが、最初から最後まで彼女の世界。

40代後半の肉体美を露わにするのも、70代を演じるのも堂々とした姿。

正直、僕は今までほぼ観てこなかったが、ここにきて魅力を感じた女優。

それだけでも本作の価値はあるが、第二次世界大戦の悲劇をこの角度から描く姿勢も素晴らしい。

改めてこのポスターの背景を知ってもらいたい。

Netflixで先月より配信されている本作を鑑賞。

まず思ったのは大きいスクリーンで観たかったということ。

映画館で上映すれば迫力や緊張感がより伝わる。

単純に劇場用映画として楽しめると思うが、それが日本映画の現実か。

樋口監督は映画会社に企画を持ち込んだがOKは出なかったという。

今や、壮大なスケールで面白い作品を作るならNetflixに持ち込んだ方がいいのかもしれない。

果たしてそれでいいのか。

ただでさえ韓国映画に後れを取っているというのに・・・。

日本映画ファンとしては大手映画会社に思い切った作品を作ってもらいたい。

本作の舞台は新青森から東京へ向けて出発した新幹線「はやぶさ60号」。

ほぼほぼ新幹線車内と総合指令所が中心。

JR東日本の協力がなければ成し得なかった。

JR東日本の寛大さにあっぱれだね。

ストーリーについては観ていない人も多いだろうから割愛。

車内での人間模様と秒単位で状況が変わる展開が見もの。

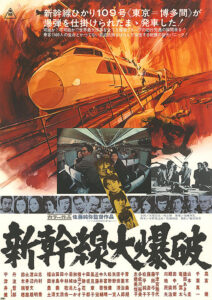

その後、比較の意味も含め、1975年製作の「新幹線大爆破」を鑑賞。

時速何キロ以下になると爆発する設定は同じだが、

時代に流れと共にストーリーは異なる。

感じたのは樋口監督の前作へのリスペクト。

前作の要所を新作にも反映。

大切にする気持ちがヒシヒシと伝わった。

前作は当時のキネマ旬報ベストテンで読者選出1位を獲得。

通常のベストテンでは7位。

高い評価を得ているが、大ヒットはしなかったという。

製作費を回収できず興行的には失敗だったようだ。

それが今にも繋がっているのか・・・。

う~む。

前作は新幹線車内よりも周辺の動きが中心。

高倉健や山本圭らが演じる犯人グループに焦点を当てる。

1970年代のやや荒んだ時代背景が爆破へ導く。

犯人グループに同情する面もある。

その点は新作との大きな違い。

敢えてずらすことで観るべきポイントを変えたのか。

前作のネタバレは許されるだろう。

犯人グループは結局、ひとりとして死なすことなかった。

厳密にいえば流産の女性はいるが・・・。

しかし、犯人グループは誰一人として生き残っていない。

悲劇的なラストが物語の切なさを象徴している。

樋口監督はそこに手を差し伸べたかったのか。

救いたい気持ちでストーリーを描いたのではないか。

これは僕の勝手な解釈。

前作から観るか、新作から観るか、どちらでもいい。

どっちが好みかもその人次第。

忠実にリメイクしていないのも楽しめる点。

せっかくなので両方観ることをおススメする。

個人的には役者としての森達也に注目して欲しい。

マニアックすぎるか(笑)

何度も予告編を観て「絶対に泣くだろうな・・・」と感じていた。

同時にお涙頂戴作品は止めておこうと思った。

ストーリーはともかくハッピーエンドは容易に想像できる。

観たい身持ちを抑えながらスルーすることも必要かとイヤらしい拘りが自分の邪魔をした。

多分、映画コラムニスト仲間のレビューを読まなければ観なかった。

仲間の発言は素直に受け止めた方がいい。

本作を観て何も感じない人はいないと思う。

本作を観てウルっとしない人もいないと思う。

実に上手くできている。

やはり僕が予想した通りの展開で予想した通りに終わった。

さすがに内容は想像できなかったけど。

こんな世界になっているとは予告編からは想像できない。

原作を読んでいないので余計にこちらに迫るものがあったが、

原作を読んで臨んだとしても多分、結果は同じ。

知っていようといまいがウルフルするのは変わらない。

ツラツラと本編とは関係ないことばかり書いてしまった。

簡単に解説すれば両親を亡くした兄妹の物語。

兄は妹を守るために懸命に働き、妹が結婚するまで成長。

結婚のタイミングで不可思議な体験がお互いの葛藤を生んで・・・。

まあ、そんなところでいいだろう。

兄俊樹を演じるのは今や日本を代表する役者になった鈴木亮平。

基本的には好青年役が似合うが、どんな役でも上手くこなす。

観ていない作品も多いが、「孤狼の血 LEVEL2」や「シティーハンター」なんて違いは明確。

これから日本映画を支えていく存在。

妹フミ子役の有村架純は語るまでもない。

僕はファンでもないが、この2~3年だけでも「前科者」「月の満ち欠け」

「ちひろさん」「ディア・ファミリー」は観ている。

映画界にとっては欠かせない。

この2人が演じるだけで作品は盛り上がる。

それにあんな展開になると・・・。

ズルいといえばズルい。

おススメなのは間違いないが、2025年のベストテンには入れないだろう(笑)。

いや、今年の日本映画を並べると入ってしまうかも・・・。

映画仲間もいっていたが、カギとなるのは繁田仁を演じた酒向芳。

彼がとてもよかった。

僕が同じ立場なら、きっと同じようになる。

同じ岐阜県出身だし・・・。

そしてもう一人。

地味だけどフミ子の彼氏役の鈴鹿央士。

いや、カラスと喋れるって凄い。

本当にあんな人がいたら衝撃だろうな。

それにしても今どき、フミ子って名前はないんじゃないか。

ツラツラととりとめのないことを書いたが、万人受けする数少ない作品。

僕は父親の心境として観てしまったけどね。

珍しく今年で3本目の中国映画。

これまで注目してこなかったが個性的な作品が増えたように感じる。

「FPU 若き勇者たち」も「トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦」もガンガンに攻める映画。

圧倒的な自己主張のある作品。

メリハリがあり娯楽要素が強いのがこれからの中国映画かと思わせる。

韓国映画に対抗意識があるのではないか。

いい意味で競い合っている。

香港映画の流れを組むこれからの路線かと思わせてくれた。

しかし、それは偏った見方。

本作はその反対に向かう作品。

まるで前述した中国映画らしさがない。

僕らが見てるのは一面で本作が象徴的な姿かもしれない。

中国のことは表面的にしか知らない。

同じ仏教国でありながら弔辞などの習慣は異なる。

こんな世界があるんだ・・・。

本作は脚本家としての夢が破れた弔辞を代筆する若者を描く。

いや中年に差し掛かりそうなので若者ではないな。

あまりにも頼りないのでそう思える。

弔辞の代筆なんていう商売があることを初めて知った。

多分、日本では存在しない。

代筆はあるかもしれないが商売として成立するなんて聞いたことがない。

中国との文化の違いか。

それだけ弔辞の意味や役割が大きい。

主人公ウェン・シャンは依頼主に対して丁寧な取材を行い故人の人物像を追う。

人物像は人により捉え方が異なるので物議を醸すが、それぞれの生き様がある。

そんなやりとりが淡々と描かれる。

静かに時間は流れ、ウェン・シャンは自問自答しながら様々な境遇の人に向き合う。

僕らがイメージするガツガツした感じはない。

感情的な場面もほとんどないため盛り上がるシーンもほぼない。

空気が流れるように映画も流れる。

中国映画らしさがないといったのもそんな理由。

ウェン・シャンの葛藤に共感する人もいれば、退屈に映る人もいるだろう。

不思議に見えた同居人の存在が映画が進むにつれて見えてくる。

そこがカギともいえるかも・・・。

中国の見えなかった一面を知れたことが本作の収穫か。

なんとも不思議な作品だった。

個人的には・・・。

2年前の公開時は見逃した。

映画評論仲間や映画コラムニスト見習いからは

「これを見逃すなんてコラムニスト失格だ!」とボロクソに叩かれた。

仕掛人でもこんなひどい仕打ちはしないと思いながら、ネット配信の時期を待った。

Amazonプライムで公開となり、本シリーズを立て続けに鑑賞。

確かに見逃した相手を叩く気持ちもよく分かった。

本来、大スクリーンで観るべきだろう。

暗いシーンが多いので大スクリーンの方が鮮明で迫力も伝わる。

観たとはいえ、その点ではまだ失格なのかもしれない。

池波正太郎の原作も読んでなければ過去のドラマも観ていない。

必殺仕事人シリーズもわずかにかじっただけ。

ここに時代劇の面白さが隠されている。

観終わった後、ジャパニーズハードボイルドじゃないか。

そんなふうに感じた。

海外作品でいえば探偵もの、刑事もの、殺し屋ものがそれにあたる。

国内作品も松田優作作品あたりはそうなるのだろう。

すべて現代劇が基本。

時代劇にその雰囲気を漂わせる作品は意外と少ない。

殺陣も派手だし、悪人はもっと悪人らしいが本作はそうでもない。

その抑えた演出がハードボイルド。

いや、悪人らしいヤツは登場してるか。

1作目は小物だが板尾創路が演じた嶋田大学。

ヤラれて当然のスケベ旗本。

2作目となるとかなり酷いヤツが現れる。

椎名桔平が演じた井坂惣市。

こいつは救いようのない。

こんな連中のおかげでダークヒーローの藤枝梅安と彦次郎のコンビが輝く。

藤枝梅安を演じたのがトヨエツ。

最近でいえばドラマ「地面師たち」の冷徹さが光ったが、

本作も感情を抑えた仕事ぶりがよかった。

彦次郎役の片岡愛之助はなんでもこなせる役者だが、

一歩引いた存在として際立っていた。

1作目と2作目はそれぞれ観ても楽しめるが、併せて観た方がいい。

梅安と彦次郎の背景や関係性がより理解できるのではないか。

2作目のラストシーンから3作目を期待させるが実際はどうなんだろう。

一気に3作目、4作目と流れを組んでいったりして・・・。

菅野美穂や高畑淳子ら脇役の存在もシリーズには欠かせない。

時代劇に縁がない若者は本作からスタートすると面白さが理解できるのでは。

3作目の公開時は映画館で観ることを映画評論仲間やコラムニスト見習いに約束しておこう。

多分、今日現在では公開がほぼ終わっているのではないか。

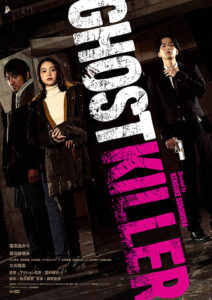

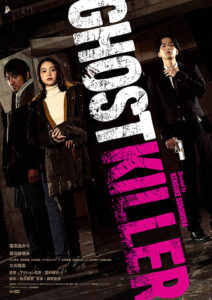

超B級映画、自主映画の延長版と感じた作品。

これは作品をけなしているのではなく最大の誉め言葉。

こういったアグレッシブで低予算な作品が頑張っていることにエールを送りたい。

監督も脚本も出演者も知らなかった。

「ベイビーわるきゅーれ」シリーズは一部で話題になっているが観たことはない。

評価も高く気になっていたしタイミングも合ったので観ることにした。

簡単に解説すると女子大生ふみかに殺し屋の幽霊が憑りつき、

殺し屋の体をもらったふみかが悪党たちとの争いを描く。

ちょっと簡単すぎたか(笑)。

斬新なアイデアがあるわけでもないし、奇想天外なストーリーでもない。

内容はオーソドックスで期待通りに映画も終わる。

そう思って間違いはない。

しかし、スピード感とか、憑りついた時の変化とか、

元の状態とのぐちゃぐちゃ感が抜群に面白い。

畳みかけるような展開でラストまで進んでいく。

アクションはジャッキーチェンのカンフー映画を観ている感覚。

何十年も前にカンフーアクションが流行ったが、当時を思い出してしまった。

今どき反社でもやらないよね、多分・・・。

主役ふみかを演じるのは髙石あかり。

特別な美人ではなく、どこにでもいそうな女性。

ただ彼女がいい。

徐々に性格が変わっていく表情や殺し屋幽霊が憑りついた時のアクションがキレキレ。

本作の主役に抜擢した理由が分かった。

殺し屋やその相棒的存在もよかった。

三元雅芸も黒羽麻璃央も知らなかったが、もっと人気が出てもいいのではないか。

まだ4月を終えたばかりだが、今年の日本映画は低調だと個人的に感じる。

例年、外国映画より日本映画を観る割合が高いが今年は逆。

それだけ魅力的な作品が少ないのか。

その中で本作のような小さな作品が奮闘してくれるのは嬉しい。

欲をいえばもっと本作のような大きな作品を観たい。

きっとGW明け以降、観たい日本映画が増える。

そう期待したい。

ちょっと湿っぽくなったが、本作は痛快な一本。

更に痛快な日本映画を観たい。

3月に名大社とパフの共同プロジェクト「MAP」の停学処分を受けた。

(知らない人は何のことかサッパリ分からないよね)

僕はこのプロジェクトを年度末で卒業と思っていたが、

講師であり学長のマッピーからは停学だといわれた。

ということは中退扱いか・・・。

それでも一応、立ち上げからのメンバー。

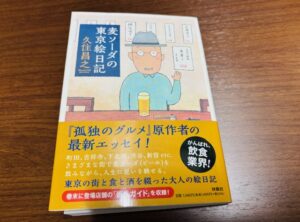

マッピーが「テツさんらしい本をプレゼントしよう」と贈って頂いたのが本書。

てっきり固いビジネス書と思っていたが、まるで違った。

周りからは「さすが!」という称賛の声が多かった。

世間の見方はそんなもの。

まあ、「孤独のグルメ」も見てるし読んでるし、

「吉田類の酒場放浪記」の後釜を狙っているので間違いではない。

久住さんが番組の最後に美味しそうにビールを飲むのを羨ましく見ていたのも事実。

さすがの選択ということか。

本書はマンガ家でも音楽家でもある著書が、

訪れたお店をいろんなエピソードを絡ませながら綴るエッセイ。

僕の食べ物ブログとは異なる。

(当然です・・・)

日記風に15軒のお店が紹介され、食べ物にまつわる思い出や著者の人生が語られる。

それがなかなかユニーク。

酒飲みの戯言といってしまうのはもったいない。

著者の人柄もじんわりと伝わってくる。

写真ではなく、

(写真は巻末に店と共に紹介)

本人のイラストが添えられているのも温かみを感じる。

たまにはライトな感覚で読める書籍もいい。

紹介される15軒はほぼ東京。

一軒くらいはお邪魔したお店があってもいいが、それはなし。

町田とか三鷹とか吉祥寺のお店へ伺うのはこれからも難しい。

せめて神保町や両国あたりは行ってみたい。

誰が付き合ってくれないだろうか。

できれば明るい時間から飲み始め、19時くらいに2軒目に向かうような感じで・・・。

著者はビールから始まるが、次は日本酒に向かうことが多い。

こだわりがあるというよりは合うお酒を何でも飲む。

それだけでリスペクト。

僕もほぼ同じだし。

きっとこんな書籍は単なる酒好きしか読まないと思う。

いいじゃないか。

それでシアワセな気分になれるのなら。

少し前に第一弾「ベテラン」(2015年制作)が限定公開されていた。

映画館で観ることはなくネット配信で鑑賞。

想像以上に面白かった。

韓国映画は「犯罪都市」シリーズといい刑事ものが目立つように思う。

「犯罪都市」のマ・ドンソクはみるからに強くバッタバッタと悪党を倒すので痛快。

本作の主役ファン・ジョンミンはそこまでではない。

しかし、映画の動きでは間違いなくアクション俳優。

「ソウルの春」を観て演技派俳優と思ったが、そうでもないのかな。

この「ベテラン」シリーズの監督はリュ・スンワン。

韓国映画界では好きな監督。

「モガディシュ 脱出までの14日間」も「密輸 1970」も抜群に面白い。

こんな作品が並ぶと超娯楽大作で日本は後れを取る。

かなり心配だ・・・。

そんな流れもあり本作を鑑賞。

前作は「財閥の横暴」に切り込んだが、今回は不条理な司法制度に切り込む。

単に娯楽大作で終わらず社会への批判精神も監督の特徴かもね。

それを想像を超える展開で観る者はハラハラさせられる。

序盤は前作と比較し物足りなさを感じたが、途中から一気に叩き込む力強さ。

ネタバレしない程度に解説しよう。

法で裁かれない悪人を標的にした連続殺人事件が続き、

その犯人は世間からは正義のヒーローと扱われる。

事件を追うのはファン・ジョンミン演じるベテラン刑事ソ・ドチョルと新人刑事パク・ソヌ。

そしていつもの捜査班。

マスコミだけでなくインフルエンサーらも事件を追いかけ、

ネットではニュースが拡散される。

韓国のSNSの力は日本に比ではない。

(と思わせる)

「#彼女が死んだ」を観た時も感じたが、SNSの影響力は異常と思える。

本作もそこがカギとなる。

刑事は犯人の正義のヒーローを捕まえようするが、世間は犯人を応援する。

その中で事件が二転三転し・・・。

そんな流れとしておこう。

作品の終わり方も韓国映画らしい。

きっとそんなストーリーが韓国ではウケるしヒットに繋がる。

もっと韓国の俳優事情を理解すると楽しめるのかも。

お笑い系の役者や人気が上がる若手俳優、名バイプレーヤーも出演してそうだし。

そしてファン・ジョンミンの活躍はしばらく続くのかな。

次作も楽しみにしたい。

もちろんリュ・スンワン監督も。