大学時代にこんなような作品を観たという錯覚に陥った。

近いストーリーの映画が存在したわけではない。

何となく懐かしさを感じたまでのこと。

描かれるのは1980年代でも90年代でもない。

今、この時代。

にも拘わらず懐かしさを感じるのは、

18歳という多感な時期は今も昔も変わらないということか。

大人ぶって酒を飲み、些細なことでケンカをし、

女性を追いかけたり追いかけられたり。

時代がどれだけ変わっても幼稚な男どもの行動は不変。

情けないようで共感し、けなすようで同情する。

そんな日々を送り、少しずつ大人へと成長する。

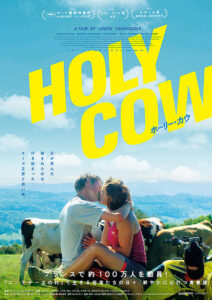

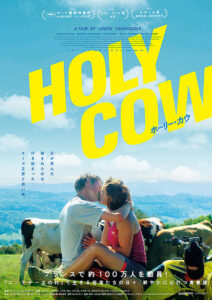

本作はフランスの片田舎ジュラ地方の農村が舞台。

家族で牧場を経営したり、チーズを作ったりで生活を営む。

暮らしはラクではないが、自由気ままな生活を送る。

主人公であるトトンヌは勝手気ままな生活で怠惰な日々を過ごす。

当たり前だが、それで人生は進まない。

目の前に不幸が訪れる。

そこで初めて生きる苦労を学ぶ。

本作はそんなトトンヌを中心に取り巻く若者の葛藤や喜びを描く。

フランスではなく日本でもいい。

韓国でも中国でもいい。

国が変われば文化も変わるので方向性は異なるが、万国共通のテーマ。

だからこそどこか分からないジュラ地方でも愛着が湧く。

こんな田舎も悪くないと思ってしまう。

簡単に解説すると事故で父親を亡くしたトトンヌが

7歳の妹の面倒を見ながらチーズ作りにチャレンジする物語。

奇抜な展開があるわけじゃない。

想定の範囲内。

却ってその方が応援したくなる。

勝手気ままなトトンヌにエールを贈りたくなる。

そこは妹クレールの堂々とした態度が影響している。

彼女の奔放さが兄貴たちを押し上げる。

恋愛に発展するトトンヌも相手の積極さから生まれたもの。

世界中どの国でも女性が強いということか。

出演者は全員演技経験ゼロの素人。

とてもそんなふうには思えない。

ジュラ地方で声を掛け決まった役者だというが、みんなイキイキしている。

小規模な作品ながらフランスで100万人を動員したヒット作で、

カンヌ国際映画祭でユース賞も受賞。

意外とこんな作品に飢えているのかもしれない。

時々、青春映画は体に注入しないといけないね。

韓国映画は観るが韓国ドラマは観ない。

大した理由はない。

そこまで時間が取れないということ。

周りには映画は観ないがドラマは観る人は多い。

それだけ興味を引くストーリーなんだろう。

勝手な想像だが本作は韓国ドラマのような展開。

韓国映画にしては地味であり大袈裟な演出はない。

「冬のソナタ」で有名な恋愛ドラマの名手ユン・ソクホ監督なのが日本で公開された理由なのか。

ちなみに「冬のソナタ」は一度も観たことがない。

本作は大人の恋を描いている。

恋愛ものにさほど興味は示さないが、ごくまれに大人の純愛ドラマは惹かれることがある。

キュンとした気持ちにもなりたいと。

健全な中年男子の証かな。

主人公は表面的にはやたら明るくおせっかいの中年女性と

音楽家の御曹司と思われる不愛想な中年男性。

二人とも何らかの傷を抱えているのは容易に想像できる。

舞台は済州島。

韓国のリゾート地なのでいつもの韓国の景色とは違う。

ただリゾートっぽい派手さや賑やかさはなく静かな海と穏やかな空気が流れる。

その雰囲気が妙に映画にマッチする。

二人はふとしたことで出会い、音楽家らしくクラシックアルバムが溢れ、二人の仲は少しずつ進展する。

ざっと解説すればそんなところ。

そこから恋愛に発展するのか、そうじゃないのか。

これが大人の恋というのかは観て判断してもらいたい。

観る人によってはモヤモヤするし、観る人によっては心が洗われる。

感じたのは韓国の格差社会が反映されているということ。

そもそもクラシックはエリートが嗜む音楽と位置付けられる。

一般ピープルがクラシックという高尚な音楽を理解できない。

本作はそれを訴えているわけではないがそんなことを感じたり。

通常、韓国映画の恋愛ものであれば圧倒的な美男美女が出演する。

言い方は失礼だが、本作の主役2人は普通だ。

普通のオバサンとオジサン。

普通のオバサンという表現は主役キム・ジヨンファンには叱られるだろう。

全く知らない女優さんだが、表情はチャーミングだし好きなタイプでもある。

だからこそこんな物語が受け入れられるのかもしれない。

本作がどこまで上映されるか分からない。

レビューも少ない。

韓国恋愛ドラマファンは楽しめるだろうね。

事前情報はほぼなし。

162分の上映時間に迷いもあったが何気に評価が高かったので観ることにした。

解説を読むと元革命家のレオナルド・ディカプリオの娘を

軍人のショーン・ペンが執拗に追いかけるというストーリー。

勝手にディカプリオが悪者、ショーン・ペンが正義と決めつけたが、まるで違った。

しっかりと解説を読んだ方がいいか、もしくは事前情報は全くないほうがいい。

設定はディカプリオが主役だが、影の主役はショーン・ペン。

まだまだ元気な60代。

ショーン・ペン演じる軍人ロックジョーがかなりヤバい。

この年齢で筋肉ムキムキな体にも驚かされるが、行動はまともじゃない。

はっきりと変人といったほうがいい。

最大限に権力を活かし憑りつかれたような動き。

確かに最初に登場した時からヤバかった。

こんな書き方をするとホラー映画と勘違いしてしまう。

ネタバレしない程度に解説しよう。

カリスマ革命家女性と結婚したディカプリオ演じるロブ。

2人に間に生まれた娘ウィラ。

革命犯が犯した事件を追う軍人ロックジョー。

あくまでもこれは伏線。

舞台は15年後の現在。

元革命家のボブはすっかりぐうたらで娘の成長だけが生きがい。

そこにロックジョーがある理由から再び現れる。

ごくごく私的でありながら生命線ともいえる理由。

冷静にみればあり得ない展開だが、巻き込まれた側は命懸け。

ロブは酒づけクスリづけで以前のような体力もなく大事なことも覚えていない。

一方、ムキムキのロックジョーは動きも軽快。

誰がみても力の差は歴然。

そんな中で追う、追われる展開。

といってもトム・クルーズのような派手なアクションはない。

スーパーマンのような大義もない。

登場人物はすべて曲者でまともな人は誰も出てこない。

唯一、娘ウィラくらいだがダメ親父に影響を受けている面もあったり。

そこに怪しい組織が絡んできて・・・。

ヒシヒシと迫りくる緊張感がよかった。

ラストもなるほどと唸ってしまったり。

個人的に良かったのが娘ウィラを演じたチェイス・インフィニティ。

意志の強さが伝わってきた。

そして何といってもショーン・ペン。

久々に映画で観たが、こんなふうになっているとは。

これだけキャリアを積んでも更に広げていくのかな。

そんな作品でもあった。

※ブログを書いた後にHPを確認したら、

作品の紹介は「ヤバい以外でお願いします」と書いてあった。

ヤバっ・・・。

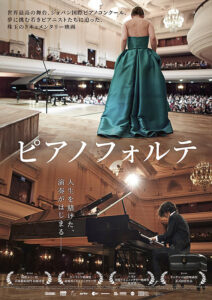

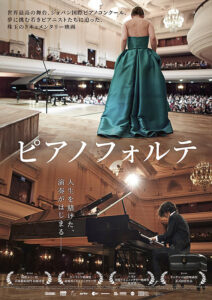

たまには知らない世界のドキュメンタリーも必要と鑑賞。

クラシック音楽の世界、特に最高峰とされるコンクールの舞台裏は、

普段我々が身を置くビジネスとは全く異なるものだと思っていたが、

その熱狂と競争の厳しさは、

むしろあらゆるプロフェッショナルの世界に共通する本質を教えてくれた。

驚いたのは、僕たちが普段目にすることのない音楽家の世界にある「とてつもない競争」。

世界中から集まった若きピアニストたちが、

たった一つの栄冠を目指して文字通り人生を賭けている。

彼らの表情には、音楽への愛と勝者でなければならないというプレッシャーが入り混り、

その切迫感は企業経営における市場競争の厳しさと重なる。

世界レベルの戦いとは、僕らが想像する以上に過酷な「生存競争」なのだ。

特に印象的だったのは出場者たちが会場に用意された複数のピアノから、

自分の演奏に適した一台を選ぶシーン。

彼らはわずかな音色の違い、鍵盤の重さ、響きの粒立ちを、

極限まで集中して聴き分け「この音だ」と瞬時に見極める。

「ピアノの音を見極める」という行為は、外野からは理解しがたい。

というは違いは全然分からない。

彼らが積み重ねてきた膨大な時間と経験の賜物なんだろう。

これは僕たちの仕事にも通じる教訓。

優れた経営判断や採用における人材の見極めも一見華やかだが、

その根底には日々の地道な経験と瞬時の判断を下すための「見極める力」が不可欠。

一流とは誰も気づかないわずかな違いにこだわり、

それを結果に結びつけられる者のことだ。

そして、過酷な競争を生きる彼らが奏でる音楽はやはり素晴らしいの一言に尽きる。

極限の状況下で生まれる芸術は、人の心を揺さぶり感動を与える。

彼らが毎日地道に積み重ねる一歩一歩が聴く人々の「明日」の活力につながる。

「一歩一歩が明日につながる」。

この映画は音楽の世界の話でありながら、

どの世界で生きるプロフェッショナルにとっても、

前向きな姿勢と弛まぬ努力の重要性を再認識させてくれる作品だ。

映画評論仲間のBush解説員が絶賛していたので、遅ればせながら鑑賞。

評論仲間の評価に対して一般的な評価は高くはない。

この差は何だろうか。

想像力の差か、読解力の差か、集中力の差か、単純にストーリーの差か。

ただ観終わった後、絶賛する理由も理解できた。

本作はいきなりボレロから始まる。

昨年観た誕生秘話の「ボレロ 永遠の旋律」。

世界的な有名な名曲だが、同じリズムの繰り返し。

飽きることなく聴かせる音楽性は最大の魅力。

本作との共通点は同じことを繰り返す点。

意図的かどうかは不明だが、間違いなく連動させることで自身を深く落とし込む。

それがいい緊張感に繋がるのではないか。

本作は世界的ブームを巻き起こしたゲームを実写化。

僕はゲームをやらないので「8番出口」がどんなゲームかも知らない。

映画の途中まではどこがゲームなのかさっぱり分からなかった。

しかし、同じような映像を見せられるうちに徐々にどんなゲームかが見えてきた。

「8番出口」って、こんなゲームなのか。

本作はそのゲームの上に人の生き方を乗せてくる。

これが結構厄介。

シンプルに間違い探し的な流れなら分かりやすい。

そこに人生とやらを乗せてくるから面倒になる。

地下道ですれ違う人がどんな影響を与えるのというのか。

考えようとすれば深みにはまり出口が見えなくなる。

堂々巡りというわけか。

川村元気監督の狙いはそこなのか。

もっと違う視点か。

いえるのは限られたの空間で、ここまで想像力を掻き立てる力量。

長回しの撮影も効果的。

莫大な予算を掛けなくても、迫力あるアクションがなくても、

面白い映画は作れるということ。

映画館は小さな子供も観ており理解するには難しいと思うが、

こんな日本映画があっていい。

ある意味、日本映画に生きる道でもあったり・・・。

エンディングロールも斬新。

こんなスタイルもあるのかと感心して眺めていたら、

Special Thanksで山田洋次、是枝裕和、李相日が登場。

日本を代表する映画監督の名前。

調べてみると脚本や作品の方向性に協力していたという。

90歳を超える名匠がこの手の作品に協力する懐の深さに感動。

資本が乏しい日本映画界。

しかし、こんな作品が世界にインパクトを与えるかもしれない。

そんなことも感じた映画だった。

公開当初、観る予定はなかった。

流行りに乗っかった軽い作品のように思えたのが理由。

僕は流行りに流されたりはしない。

しかし、レビューを見ると意外と評価が高い。

結局はいとも簡単に流されてしまった(汗)。

スピード感があるので飽きることなく楽しめたのは事実。

125分の上映時間は短く感じた。

SNSによる炎上の恐ろしさだけでなく、

人間関係の難しさや他責思考に陥る人の本質を描いていた。

娯楽性だけでなく社会性も含んだ作品。

ただ作品を振り返っていると矛盾というか非現実な設定もあり粗さも感じた。

多分、映画評論家はそのあたりはツッコみどころで評価に影響するだろう。

僕は自称映画コラムニストなので大目に見たい。

そもそもの動きが冷静になればすぐに解決に向かったはず。

追い込まれると冷静な判断ができないが、その次元でもないと思うし・・・。

あまり語ってしまうとネタバレになるので止めておこう。

簡単に解説すれば、阿部寛演じるハウスメーカーの営業部長のSNSアカウントを

他人が利用して危ない画像が拡散し炎上。

無責任な連中に追いかけられるという流れ。

僕自身、SNSに投稿はするが、知らない人にコメントすることはない。

ましてや誹謗中傷で相手を叩くことはあり得ない。

拡散投稿を見ることもない。

自分が責任持てない発言はしない。

たまに僕の投稿に変なコメントも入るがスルーするのみ。

これがごく普通だと思うのだが、

実際は本作のような使い方が中心なのかも。

そう思うと恐ろしい世界。

本作は過剰な投稿への痛烈な批判とも受け取れるが、

当の本人は「自分は悪くない」と思う程度なんだろう。

「悪い」と「悪くない」の括りでリアルな人間性が出るんじゃないか。

映画を観て感じたこと。

僕も営業部長山縣泰介と同じようなもの。

自分ではまっとうなつもりだが、周りはそう認識していない。

自分勝手な人間と思われているかもしれない。

それは家族でも会社でも。

こんな事件が起きてハッとさせられるのは勘弁して欲しいが、反省は必要。

奥さん役の夏川結衣の言葉に「やばっ」と思ってしまった。

それだけでも本作を観た価値はあったかもしれない。

大変なことが起きると人の本心が知れるんだろうね。

気をつけないと・・・。

なんだか自己反省の映画ブログになってしまった。

191分という時間は僕らに与えられた問い。

日本人としてどう捉えていくか。

いや、その括りでは曖昧な解にしかならない。

「うちなーんちゅ(沖縄の人)」と「やまとんちゅ(本島の人)」とでは解は異なる。

本島の人は合理的に考え日本全体として何が正しいかという判断。

一方で沖縄の方は感情面を避けることはできず自分たちの生活を一番に考えるだろう。

どちらが正しいというわけではない。

永遠に続く議論。

ただ合理的に考える僕らは歴史を知り背負った傷を理解しなければならない。

戦後の沖縄をニュースで見る機会は多い。

しかし、それは表面的に過ぎず生の声が届く機会は少ない。

届いたとしても政治的な要素が中心。

実態とかけ離れている面は多い。

本作が実態かどうかは分からない。

社会派作品でありながらエンタメ性も備えているので、

一本の映画としてどう評価するかも大事。

だが、それだけでは191分を費やした意味はない。

その問いに向き合わないと・・・。

最初に描かれるのは1952年のコザ。

思い出したのは「遠い山なみの光」。

こちらは1952年の長崎。

戦禍に被った土地と原爆が落とされた土地。

戦争の被害者であるのは間違いないが、その景色は違う。

長崎の方が穏やかに映る。

日本であって日本でない。

守られることと守られないこと。

やはり「うちなーんちゅ」と「やまとんちゅ」とでは解は異なる。

この2本はできるだけ多くの方に観てもらいたい。

賛否両論ある作品だからこそ、そんなことを感じた。

本作は2度の延期を含め制作に6年要したという。

延期がなく撮影も一気に進んでいれば、

より魂が籠った作品になったと思うが訴えるべき力強さは変わらない。

時代背景やエキストラを含めここまでスケールの大きい日本映画が

このジャンルであるのも嬉しい。

莫大な予算をかけた作品は超娯楽作になりがち。

その方面に進まなかった東映にはあっぱれかな。

東宝ばかり目立つ日本映画だが意地を見せてもらった。

(そんなことは思っていないか・・・笑)。

大友啓史監督はもっと社会を深掘りする作品を撮った方がいい。

テレビドラマの傑作で僕の中では一番好きな「ハゲタカ」もそう。

「るろうに剣心」や「レジェンド&バタフライ」もいいが、

日本を抉る社会派ドラマを作って欲しい。

そうすれば鋭く遠慮のない韓国映画にも対抗できる。

本作は俳優陣も見事。

妻夫木聡も窪田正孝も永山瑛太も迫力があった。

1952年の広瀬すずは「遠い山なみの光」と比較すべき。

もはや日本を代表する女優かな。

書きたいことはまだあるが、

「国宝」といい本作といい長時間の日本映画がここまでやれるのは喜ばしい。

そんな作品が更に増えることを期待したい。

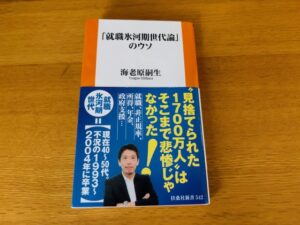

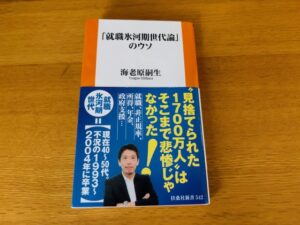

この業界に入り、すでに36年目を迎える。

入社当時はバブル経済のド真ん中で売り手市場。

名大社がイベント事業に力を入れ、伸び始めた時期。

時代背景が大きく影響し波に乗ることができた。

僕は右も左も分からないハナタレ営業だったが、それなりに契約を頂くことができた。

入社4年目で新卒イベントの売上が全営業中2位というのは今でも記憶にある。

バブルが崩壊し採用市場も悪化。

東海地区の影響は少なかったとはいえダメージを受けた。

目の前は調子こいて就活する学生から必死に就職先を探す学生へと移っていった。

少し回復し、また下がる。

就職環境は1990年代半ばから2000年代前半にかけて小さな変化を繰り返した。

僕がサポートしていたのは東海地区の中小企業がほとんど。

就職氷河期といわれる時代でも決して人材採用はラクではなかった。

確かに大手企業を目指す学生は苦戦したが、角度を変えれば就職先に悩むことは少なかった。

しかし、それは本人にとっては不本意ということ。

いい時代であれば大手に入社でき、悪い時代だから中小にしか入れない。

言い分も分からなくもないが、僕の立場からすれば寂しいことであり腹立たしいこと。

中小企業を下に見ているようにしか思えない。

実際、僕は中小企業の経営者の立場でもある。

誇りをもって仕事をしているし、働く社員も誇りである。

否定されるのは許しがたい。

就職氷河期で苦労した世代が全てというつもりはないが、時代のせいにするのは違和感を覚える。

中小企業で活躍すればいいし、スキルを積めば大手企業へ転職もできる。

本書はいつもの海老原さんの著書に比べデータが多い。

個人的には海老原さんのモノの見方が好きだが、データが説得力を示してくれる。

今、この時代になっても同じ議論が繰り返される違和感は僕も同じ。

国の支援事業の協力を依頼されることもあるが、計画段階から疑問視することも多い。

まず上手くいかない。

実際、結果を見ても効果が得られるケースは少ない。

実施することが目的ではないかと思ったり・・・。

名大社の主催する転職フェアにはいろんな方が参加する。

氷河期の方もそうでない方も。

結果はそれぞれで世代に偏ることはない。

そんな経験からも本書には共感。

低レベルな僕では具体的な提案はできないが、著者の提案は新しい方法ではないだろうか。

メディア業界の視点、リスキリングのムダ、女性の結婚観の変化も面白かった。

このあたりは大学の授業で紹介しても響くだろう。

今回も勉強させてもらいました。

1回読んだだけではデータは把握しきれないけどね(笑)。

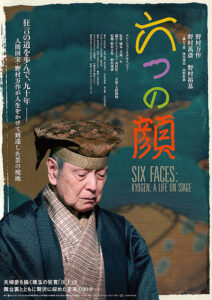

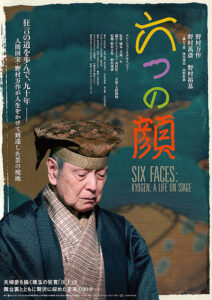

この作品を語るのは難しい。

映画「国宝」は歌舞伎に詳しくなくても、

世襲制の難しさや人間模様、舞台の美しさで語ることができた。

本作はそうはいなかい。

追いかけるのは人間国宝の狂言師・野村万作。

彼の特別な一日を追ったドキュメンタリー。

そもそも日本の伝統芸能・狂言を観たことがない。

名大社のメンバーが演じた能の舞台しか経験がない。

正直なところ、ハンパな僕は理解が足りない。

本作は野村万作氏がライフワークとして磨き上げてきた狂言「川上」を映す。

夫役が野村万作で奥方役が息子の野村萬斎。

上演された2人の舞台をそのまま映し出す。

一つ一つの身のこなしや言い回し。

狂言らしい独特の表現。

確かにのめり込んで見入ってしまう。

しかし、僕なんかは単純にそんな見方でいいのかと自分を疑う。

素人だから当然だが、もっと深い知識が必要なんじゃないかと・・・。

ただこれも経験値。

今後、伝統芸能に触れることで少しずつ理解を深めていけばいい。

そんなことを「川上」の舞台を観ながら感じた。

本作で重要なのは野村万作氏の狂言もあるが、その生き様。

むしろ人となり。

90歳を迎えた年齢でありながら、芸に対する探求心は絶えることはない。

そして第一人者としての自負よりも自分の足りなさを語る謙虚さ。

普段の生活を見る限り元気のいいお爺ちゃんという感じ。

いつも通り道を歩く姿を人間国宝なんて思わないだろう。

650年も伝統芸能が維持されるのはそんな真摯な姿勢なのかもしれない。

ファミリービジネスも同様で長く繫栄する企業は堅実で謙虚な経営。

200年、300年続く企業には明確な理由がある。

そんな第一人者の存在が息子の萬斎氏や孫の裕基氏に継がれていく。

裕基氏へのインタビューを聞くと全うな継承が行われていると感じる。

伝統芸能を継ぐプレッシャーはあるだろうが、

気負い過ぎることなく向き合ってもらいたい。

本作のようなドキュメンタリーを観る機会は少ない。

まだまだ理解できない面もあるが、

定期的に観ることで自分の観る力も養いたい。

伊藤沙莉が可愛い。

彼女は背も低いし、ダミ声だし、特別美人というわけでもない。

しかし、本作の彼女は本当に可愛らしい。

それはふと笑顔になる瞬間や困ったり悲しんだりする表情、ヤル気を見せる姿がいい。

派手な演技ではなく自然体に近い。

それが演技の上手さ。

伊藤沙莉が演じるマジム人物そのものが伝わってきた。

本作はジャパニーズドリームといっていい。

原田マハの小説だが実話をベースにしているという。

パッとしない契約社員が社内ベンチャーコンクールに応募し通過。

沖縄のサトウキビでラム酒作りにチャレンジするストーリー。

とてもシンプルで真っすぐな展開。

それがむしろ清々しく映り、観ているうちに応援したくなる。

一挙手一投足に観る側も引っ張られ、ウルっときたり、あ~とため息をついたり。

感情移入ができるのも映画の魅力。

シンプルだからこそ余計な思考を取り除くことができるのだ。

小さな小さな日本映画でナントカ映画祭とは無縁だと思うが、これはこれでOK。

個人的には好きな作品。

こういった作品に勇気づけられる人も多いだろう。

キャリアの授業にも使えるかな。

プランド・ハプンスタンスだしね。

舞台は沖縄・那覇。

豆腐店を営む祖母カマル(高畑順子)と母サヨ子(富田靖子)と暮す。

頻繁に琉球言葉が発せられるので意味が分からないことも多い。

ただ雰囲気で理解できる。

そして登場する南大東島。

この風景もいい。

沖縄の緩やかな感じがたまらない。

11月に沖縄に行く予定があるが楽しみになってきた。

マジムの報告によれば居酒屋の数は沖縄が日本一だという。

確かに那覇周辺を思い浮かべると居酒屋は多い。

沖縄といえばオリオンビールや泡盛だがそれだけではない。

訪問時には沖縄産のラム酒を飲んでみたい。

脇を固める俳優陣もいい。

高畑順子や富田靖子はもちろんだが、バー店主役の染谷将太がいい味を出していた。

彼は「麒麟がくる」の織田信長役でとても気になった俳優。

大河ドラマ「べらぼう」の喜多川歌麿といい役作りがとても上手い。

なぜ「風のマジム」か。

それは映画を観てのお楽しみといったところ。

秋は映画の季節だね。