最近の三谷作品は必ずしも評価は高くない。

昨年の「スオミの話をしよう」もそうだし、6年前の「記憶にございません!」もそう。

そこそこ面白いが三谷幸喜の才能が溢れ出るまでには至らない。

大河ドラマの方が数倍面白い。

このままだと才能を生かせないばかりか、

映画を撮る機会もなくなってしまうかもしれない。

そんなことを思ったり・・・。

そんな時に本作の存在を知った。

(な、わけないか・・・)

劇場版ということなので、確認したらWOWOW放送のドラマ。

そりゃ、知らない。

迷ったが、全編をワンカットワンシーンというのに引き寄せられ観ることにした。

ワンカットで思い出されるのが「1917 命をかけた伝令」。

2020年公開のアカデミー賞ノミネート作品。

全編ワンカットだが、あきらかにデジタル技術を駆使した作品で時間軸としてもあり得ない。

却ってそれがいい緊張感を生み優れた作品。

本作もそれに近いかと思ったが、そうではなかった。

どちらかといえば舞台を見ている感覚。

一つの物語が同じ目線でずっと展開されていく。

多分、カメラは2時間回しっぱなしで、出演者もずっと演技しっぱなし。

「ほー、なんか三谷っぽい」と舞台は観たことないくせにそんなことを思った。

簡単に解説すると、太宰治を敬愛する夫婦がひょんなことから

昭和にタイムスリップし太宰治に遭遇するという物語。

夫婦を演じるのは田中圭と宮澤エマ、太宰治役は松山ケンイチ、

その愛人は小池栄子、そして三谷作品必須の梶原善。

映画に登場する役者は5人のみ。

梶原善は一人三役なので登場人物は7人ということになる。

それだけで映画が出来るのも流石だが、

ワンシーンワンカットでぶっ飛ばしてしまうのも凄い。

物語は至って単純なので語ってしまうと身も蓋もないで割愛。

とにかく昭和に戻って太宰ファンの田中圭の絡みが唸らせる。

これまでただの二枚目と思っていたが、そうではなかった。

かなり達者な役者。

そういえば永野芽郁はバッシングに合っているが、彼はそうでもないような・・・。

僕が知らないだけ?

田中圭だけでなく登場する役者はみんな作品を楽しんでいるよう。

小池栄子のイヤホンをつけて踊る姿は最高だったし、

宮澤エマの豹変する態度も見事だった。

上手く三谷カラーに染まったのだろう。

劇場版とWOWOWドラマとの違いを映画鑑賞後、調べてみた。

なんだ、最後のシーンだけか。

あとはそのままか。

WOWOWドラマを観ることはないので問題ないけど。

エンドロールが終わっても席を立ってはいけないね。

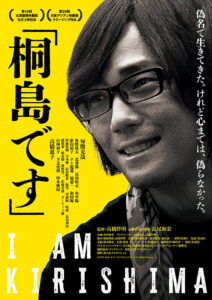

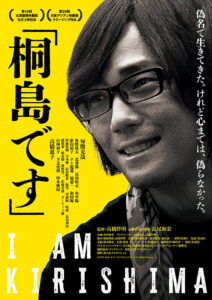

本来、ブログタイトルは映画「「桐島です」」としなきゃいけない。

本作はタイトルに「」がついている。

なんとなくまとまりが悪いのでブログのカギカッコはは外した。

桐島ですという言葉が象徴的に使われ、タイトルにはしっくりくる。

本作は実話をベースに製作。

1970年代に起きた連続企業爆破事件の指名手配犯の逃亡劇を描く。

逃亡犯桐島聡は2024年1月に末期がんで死去。

入院時に本命を明かし、数日後に亡くなったというニュースは記憶にある。

僕の世代にとっては学生運動はニュースで見るもので、

自分ごととしてと捉えることはない。

その動きが下火になったとはいえ事件が起きたのは1975年。

僕の大学入学は1985年なので10年しか変わらない。

しかし、遠い過去の出来事としか認識できない。

その10年で若者の価値観は大きく変わった。

1975年でも時代遅れなんだろうが・・・。

頻繁に流れる河島英五の「時代遅れ」は桐島聡そのものと受け止められる。

僕は勝手に桐島聡の逃亡劇を描くスリリングなドラマと想像していた。

昨年の「正体」的な要素があるかと思ったが1ミリもない。

日々は坦々と過ぎていく。

本作のモデルとなった桐島聡は亡くなっており、

彼の辿った人生を語れる人はまずいない。

平穏無事なのか、常に何かに追われていたのかを証明する人はいない。

特にプライベートに関してはベールに包まれたまま。

そこを高橋伴明監督は巧みに演出。

事件を起こしてからの50年を時代ごとに追うが、監督の眼は優しい。

その時代を同じ想いで生きているからだろうか、

爆破犯という卑劣なイメージはなく、桐島聡は親切で礼儀正しく繊細。

偽名ウチダヒロシと付き合う周りは心優しい人物としか思わないだろう。

50年近く平凡な日々を過ごすので映画に必要なドラマチックなシーンはない。

桐島聡が一人で生きる孤独感はあるが、日々の暮らしは普通。

葛藤する本人を知られることもなければ、その葛藤が本当かどうかも不明。

監督の優しい思いが存在するだけ。

きっとそれでいい。

監督が思う桐島像を作ればいい。

映画として盛り上がる要素が少ないため評価は分かれるが、僕はそれでいいと思う。

そんな生き方もきっとありだ。

ただ1点だけ。

奥さんの出演の必要はあったのかな。

僕はあのシーンがなくでも映画として十分成り立ったと思うけど。

本作の主役はオダギリジョー。

エンドロールで知ったが、プロデューサーも兼ねている。

頻繁に彼の映画を観ているが、意外と主役は少ない。

肝心な役どころが多いので、主役と錯覚してしまうのか。

最近の作品は「茜色に焼かれる」にしろ「月」にしろ「劇映画 孤独のグルメ」にしろ

一癖ある旦那役、それも主役の相方が多い。

自分の中に迷いや闇を抱えている。

全てはまり役だが、それは彼がやりたい役柄かもしれないとプロデューサーを兼ねることでそう感じた。

本作では働いていた造船所が潰れても仕事を探さずフラフラしている小浦治を演じる。

過去につらい経験があり奥さん(松たか子)とは別居状態。

中途半端だが周りから愛される人間を演じるのがオダギリジョーの持ち味で、演じたい役柄。

そんなことを映画を観ながら感じた。

松たか子のちょっとイヤな感じも良かったし、

ここにも登場するかという光石研の脇役も冴えていた。

そして何より姪・優子役の髙石あかり。

今年知った女優で「ゴーストキラー」を観る限りアクション女優を目指すと思っていた。

「ゴーストキラー」も良かったが、本作での掴みどころにない役を上手く表現していた。

いかん、出演者のことばかり語ってしまった。

僕は原作も知らず事前情報も入れず鑑賞。

タイトルの「夏の砂の上」とは長崎の街のことか。

雨が降らずカラカラ状態の長崎のひと夏を描く。

大きな事件は起きない。

泣き叫ぶことはなくはないが、至って冷静。

静かに時間は流れ、それぞれが持つ悩みや苦しさは時間と共に変化していく。

乾いた状態では前に進みずらいのかもしれない。

全体がしみわたることで少しだけ心に余裕が生まれる。

それを淡々と描く。

長崎の街は坂が多い。

常に上ったり下ったり。

そうして毎日が過ぎていく。

仮に今が絶望だったとしても明日には変わるかもしれない。

変わらないかもしれない。

それでいい。

時々、自分を爆発させ抱えている重しを外す。

気がつけば夏が終わっている。

これではどんな作品かさっぱり分からないだろう。

それでいい。

本作には答えがない。

治はこれからどうなるか。

優子の将来は大丈夫か。

自分の中に答えを作っていけばいい。

きっとそれが正解になる。

僕は夏の砂の上の経験を通してしシアワセになってほしいけどね。

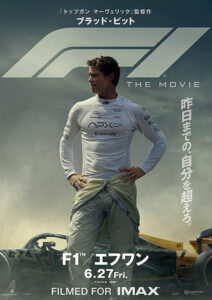

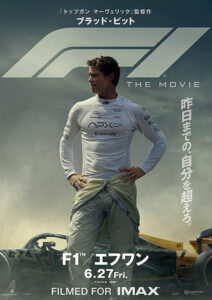

何も考えることなく155分を楽しめる映画。

たまには単純明快でスカッとする作品もいい。

難解なストーリーを自分なりの解釈で解いていく映画もいいが、

最初から最後まで体ごと預けられる映画もいい。

ストーリーをバラすようなマネはしないが、終わり方もほぼ予定通り。

誰が観ても「面白い!」と頷くだろう。

1990年代はF1ブームだった。

アイルトン・セナとかアラン・プロストらが活躍し、TVの視聴率は高かった。

僕の周りでもF1ファンは多く、鈴鹿サーキットまで出掛ける仲間もいた。

鈴鹿サーキットはマラソン大会と遊園地に子供を連れて行ったくらいだが、

本作での登場は嬉しかった。

ただ僕はF1に興味を持つことはなく常識程度に知っていたくらい。

元F1ドライバーの山本左近さんが仲間というのは大きな自慢だけど。

レースもほとんど見ていないので、その程度のこと。

F1が好きで映画と観たというよりはエンタメ作品を味わいたかった。

結果的にいえばF1を全く知らなくても十分楽しめる。

スリリングも体感できる。

上質な娯楽映画。

簡単に解説すれば、かつて名をとどろかせた伝説的なF1ドライバーが

最下位に沈むF1チームに所属し奮闘する物語。

伝説的なF1ドライバーはご存じブラットピット。

彼は僕より3歳年上なので間もなく62歳。

とてもじゃないが60代には思えない。

僕もそれなりに踏ん張っているが比べ物にならない。

そもそも比べるのが間違っているが・・・。

本作では50代の設定だが、それにしても強靭な肉体は尊敬するばかり。

彼の動きだけでも映画を観る価値はある。

毎日、何をやっているのかな。

トムクルーズも一緒か・・・。

本作は「トップガン マーヴェリック」監督らを中心としたチームで製作された。

マーヴェリックファンが喜ぶように作られている。

あの作品が苦手な方は止めた方がいい。

それに近い王道を行く展開なので・・・。

僕は本作を別料金を払いDolby Cinemaで鑑賞。

予告やドルビーシステムの説明はうるさく感じたが、

映画が始まるとスッポリとその空間に入り込んでしまった。

まるで自分がF1ドライバーの感覚。

それは大袈裟だが大迫力を味わうことができた。

蒸し暑いジメジメを吹き飛ばすには最適の作品だろう。

あの予告編からの三池崇史監督。

過激でヤバい作品と想像し鑑賞。

その想像は裏切られた。

超まともな作品だった。

ある意味で三池監督らしさがなく、ある意味で三池監督らしい。

きっと分かる人には分かる表現だろう。

それが素直な感想。

本作は事実に基づいて製作。

この事件のニュースが流れたのはかすかに記憶している。

単純な僕は酷い教師がいるもんだ程度に見ていただけ。

事件を疑うこともなければ、それ以降の顛末も知らない。

無責任に犯人扱いをする一人。

演出はあるだろうが、その事実に驚かされた。

簡単に解説すると小学校教諭が児童に体罰をし、その保護者から告発される。

マスコミもその体罰を報道し、教師は世間のバッシングを受けていく。

いろんな解釈はあるが真実は一つしかない。

その真実は自分で判断されることはなく、第三者が勝手に決めていく。

もしかしたら似たようなケースは他にもあるかもしれない。

事件としてクローズアップされ、初めてその恐ろしさを知る。

他人事ではない。

気づいた時には修復不能の可能性も高い。

第三者の存在がカギになるが、それはほぼ無責任。

自己保身的に物事を語る。

象徴的に映しだされるのが教育現場とマスコミ報道。

あと数年で校長を勇退するのなら波風立てずに穏便に進めたい。

子供のためと言いながら自分のため。

そんな校長先生ばかりじゃないが、学校で起きる事件を見る度、そう思う。

それもマスコミに踊らされているのか。

校長先生役は光石研。

先日の「フロントライン」も良かったが、本作も見事な演技。

名バイプレイヤーだね。

教師役の主役綾野剛も改めて上手いと思った。

どっちが本物?と思わせる教師像もよかったが、裁判所や食卓の長回しのシーンが抜群。

抑えた演技と絶妙の間がリアルな状況を醸し出していた。

食卓といえば奥さん役の木村文乃。

彼女の存在が教師を勇気づけ立ち直させる。

2人のシーンは涙を誘った。

実にステキな奥さん。

一方で教師を陥れる保護者の柴咲コウは対照的。

ホラー映画より恐ろしい。

説得力のある無表情だった。

本作は最初から最後まで緊張感が続く。

途中だれることもない。

気が抜けない分だけ疲れるが十分楽しむことができた。

最近の三池作品では抜群じゃないかな。

ひとつだけ解せないのは、柴咲コウの動機。

そこは曖昧さを感じた。

こうした事実が判明すると、今度は校長や訴えた保護者がマスコミの餌食になったりして。

自分の首を絞めることになるか。

その前に謝罪が必要だとは思うけど。

本作を観て、ジム・ジャームッシュ作品を思い出す人は多いようだ。

確かにそんな雰囲気は漂う。

ただ僕が観たのはもう40年近く昔のこと。

ほとんど覚えていない。

当時、「ストレンジャー・ザン・パラダイス」が話題となり、新たな時代の監督ともてはやされた。

モノクロの映像に時々挿入される真っ黒なカット。

映画通たちはその意味について議論していた。

僕もカッコつけてそんな話をしていたと思うが、内容はすっかり忘れた。

その程度のこと。

なぜ、ジム・ジャームッシュなのか。

モノクロ作品という共通点の他に、正面から捉えた長回しや抑揚のないセリフが喚起させるのだろう。

今でもジム・ジャームッシュ作品を愛する人がいるならぜひ、解説してほしい。

フォーチュンクッキーといわれてもピンとこない。

踊りも覚えたAKB48の「恋するフォーチュンクッキー」くらい。

この時は何の意味もなくアホみたいに歌っていたが、

フォーチュンクッキーっておみくじ付きのクッキーのことなんだ。

本作を観て初めて知った(笑)。

原題「Fremont」はアフガニスタン移民が多く暮らす地域のこと。

少なからず名の知れたタイトルを引用し話題性も高めたのかも。

本作はアフガニスタンから移民したフォーチュンクッキー工場に勤める女性の日常を描く。

不眠症に悩む彼女や本国との関係性に戸惑う住民をみると一見、社会派映画のよう。

しかし、その要素を感じさせることなく、日々の些細な変化にフォーカスし物語は進む。

ちっぽけな世界でもあり、チャレンジングな世界でもある。

全く知らない国に一人で住むことになれば、それだけでもチャレンジだし悩みは多い。

それでも感情に揺さぶられることはなく、毎日は坦々と過ぎていく。

思わせぶりな一筋の涙が流れるだけ。

そのあたりもジム・ジャームッシュ的か。

本作が面白いかどうかは分かれるところだろう。

誰しもが共感するとは思わないが、一部に大ファンも出そうな作品だったり。

インディペンデント映画はそれでいい。

時にはそんな作品に触れるの大切だろう。

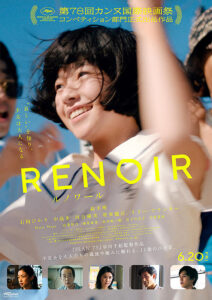

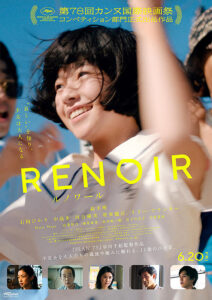

映画を観ながら最初に思ったのが、なぜ1980年代後半?

1985年あたりを想定する理由が分からなかった。

主人公は11歳なので、今は50歳前後。

勝手に想像したのが、今、50歳になる女性の価値観の醸成。

この多感な時期を過ごし、今の世の中にどのように反映されているのか、

社会の仕組みとどう関わるのか、そんなことを考えてしまった。

調べてみると早川千絵監督は1976年生まれ。

自身の子供の頃の描いていたんだ・・・。

少なからず合っていたか。

本作はカンヌ国際映画祭のコンペティション部門の出品作。

坦々とした映像や叙情的な雰囲気がカンヌ映画祭出品作をイメージさせる。

僕にバイアスが掛かっているのかな(笑)。

国際的評価と国内的評価が大きく異なる映画が多いし、半分はつまらないというのが僕の勝手な認識。

玄人受けはするが一般受けは難しかったりする。

僕は玄人なので作品の魅力も十分理解できる。

な~んて。

正直、共感できる面とイメージが追いつかない面と両方であった。

ただ、11歳サキを演じる鈴木唯の独特な存在感で飽きることなく観ることができた。

時に子供は残酷であり、時に大人以上に勇気があり冒険心が強い。

ためらうことなく行動する力を持っている。

当たり前だがまっとうな大人は理解できないし、幼稚な行為と判断する。

そのあたりの描写は上手かったと思う。

リリーフランキー演じる父親圭司と競馬に行くシーンがあった。

そこは岐阜の笠松競馬場。

「えっ、岐阜で撮影したの?」

と思いながら映画を観ていた。

エンドロールをじっくり眺めると撮影協力に芥見東小学校のテロップが流れた。

僕は芥見小学校の出身なので、隣の小学校。

学校内の撮影は芥見東小学校だった。

80年代を舞台にするのはこの辺りが最適と選ばれたらしい。

他にも長良川沿いの忠節橋や柳ケ瀬アーケード街でも撮影。

僕が子供の頃、何度か通院したみどり病院も。

全然知らなかった。

言ってもらえればエキストラや機材運びくらいやったのに・・・。

急に身近に感じたので、僕の中での評価はアップ。

大人は子供よりも単純なのだ(笑)。

母親役の石田ひかりもいいおばさんになった。

失礼ですね。

昔は似ていると思わなかったが、横顔はお姉さんにそっくり。

子供がどう育つかは親の影響が大きい。

僕はすでに遅しだが、純粋に育てるのなら親が健全じゃなきゃいけない。

そんなことも感じた作品だった。

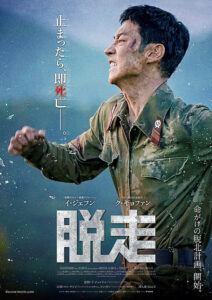

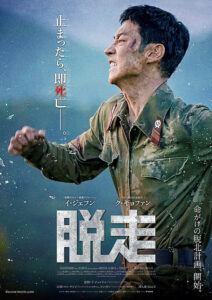

韓国の人気俳優ってつくづく大変だと思う。

必ずといっていいほど、アクションを求められる。

やたら争うシーンが多い。

芸術性の強い作品ならいいが、

結構な頻度で戦争や事件に巻き込まれ肉体を駆使しなきゃいけない。

兵役の義務はこういった時にプラスに働く。

とどうでもいいことを思ったり・・・。

本作は脱北に挑む軍人の闘いを描く。

軍事境界線を警備する北朝鮮が舞台で、間もなく兵役を終える軍人の脱走劇。

北朝鮮の現状を描いているように思えるが、あくまでも韓国目線。

金正恩は観ることはないと思うが、北朝鮮側はどんな捉え方をするのだろう。

共感はあり得ない。

国批判とも受け取れるので、大きな問題にならないのかとそっちを心配してしまう。

公開されないだけで北朝鮮では韓国批判の映画が作られているのかな?

オープニングから勢いよく軍人は走り出す。

いきなり脱走かと思わせるが、そうではなくあくまでも入念な準備。

脱出ルートを深夜帯に見つけ出し地雷を防ぐ方法を探る。

脱北を試みて失敗する人が後を絶たないことを匂わせる。

1990年代、2000年代が背景かと想像したが、スマホが当たり前のように登場するので現代。

昨年観たドキュメンタリー「ビヨンド・ユートピア脱北」同様、これが現実なんだろう。

本作を観る視点はいくつかあると思う。

北朝鮮の独裁社会の息苦しさや生きづらさ。

国としての在り方を問う視点。

それは一切無視して、脱走兵が命懸けで逃れるシーンを描くアクション映画。

あの手この手で危険をかいくぐり韓国に向かう。

それを執念深く追いかける軍少佐。

お互いを知る2人の駆け引きも見どころ。

そんな視点も。

政治的な作品と捉えるか、娯楽エンターテイメント作と捉えるか。

その両方ともか。

観る側に委ねられる。

軍少佐がボソッと呟く言葉にすべてが凝縮されているとも思える。

本作も韓国だからこそ製作できる映画。

あらゆるネタを映画にしてしまう隣国の逞しさには感心する。

尊敬しないといけないかもね。

つい5年前の出来事を基に制作された作品。

配給はワーナー・ブラザース。

なぜこんな価値のある作品が日本の配給会社じゃないのか。

できればこんな作品は日本の会社に配給してほしかった。

官僚批判ともマスコミ批判とも受け取られることにリスクを感じているのか。

もっと正々堂々とあぶり出せると日本の配給会社の価値が上がると思うけど。

2020年2月のダイヤモンド・プリンセス号におけるコロナ感染のニュースは間近で見ていた。

世の中がコロナに振り回され始めた時期。

僕も忘れようにも忘れられない。

大いに悩んだ時期。

大型イベントを開催するか否か。

命を懸けて奮闘する医師や看護師らに比べれば、僕の闘いは小さいだろう。

2月のイベントは万全な体制を作り上げ開催したが、3月以降は中止。

会社も大きなダメージを受けた。

多くの方に迷惑を掛けたが、トップとしての正しい判断と今でも捉えている。

場所は異なるがお互い葛藤を繰り返してきた。

そう思うと無責任な外野が自分の都合だけでとやかくいうのは許しがたい。

自分では何もしない。

それも匿名で一方的に叩く。

その裏で懸命に仕事を続ける苦労なんて関心がない。

そんなシーンを見せられるだけで辛くなるし、

一方でそんな言動に屈することなく自らを信じて行動する方々には敬意と共に感動する。

本作のさりげないセリフにグッとくることが多かった。

本当は旦那には行ってほしくない。

しかし、使命感を止めることはできない。

どんなに非難を受けても正しさを優先する。

もちろん演出された面はあるが、その勇気を映画を通して改めて知る。

僕が見ていたニュースは一体何だったのだろう。

自分の力不足と捉えるしかない。

作品では実名で登場した藤田衛生大学。

愛知県を代表する医療系大学だが、当時のニュースでは軽く受け流していた。

どれだけ重い決断だったか。

非難と感謝も紙一重。

本当に大切なことは後から気づかされる。

本物のヒーローも当初は悪者だったりする。

錚々たる役者陣が派手に動き回る作品は得てして表面的に終わる場合が多い。

観る前は危惧していたが、全くの杞憂。

見事に役柄を演じ、深く感情移入をさせてくれた。

それは小栗旬や松坂桃李、池松壮亮だけではない。

イヤな上司の光石研もその一人。

僕が適役だと思ったのが窪塚洋介。

DMATの医師で感情に流されることなく重責を担っていた。

こんなに上手い役者だったのね・・・。

今年の日本映画は不作と思っていたが、最近になって「国宝」といい素晴らしい映画が続々と公開。

これから期待していいのか。

時にはルールを無視してでも優先しなきゃいけないことがある。

映画はそれを教えてくれるし、日本映画もそんな存在になってほしい。

今年5本目の韓国映画。

その中では一番爽やかで気持ちがいい作品。

本作も韓国ならではの歪んだ事情はあるものの、今までのような辛辣さはない。

これまでも面白い作品は多いが、どこか国を皮肉る要素があったりと。

僕はこの年齢になり青春映画はほぼ観ないし、共感度も薄くなってきた。

しかし、本作における男女間の友情は素直に受け入れ感情も持っていかれた。

舞台が日本でもいいと思うが、それだと違和感を感じてしまうのかもしれない。

バイアスが掛かっているのかな。

先月の韓国旅行したこともプラスに作用。

知っている街並みが登場するわけではないが身近に感じた。

本作は自由奔放でエネルギッシュな女子ジェヒと

ゲイであることを隠す寡黙な男子フンスの大学時代から社会人までを描く。

日本以上に韓国は男女格差があるのは映画からも容易に想像できる。

ジェンダーに対しての意識も同様。

日本もまだまだだが、韓国はより生きづらさを感じるのだろう。

そんな環境下で自分をストレートに押し出すジェヒとコンプレックスを抱えるフンス。

対照的な2人が生活を共にし友情を分かち合うことで恋愛とは異なる愛情が芽生える。

お互いにとってかけがえのないこと。

一見理解しがたい関係だが、なぜか観る側も不思議に思わない。

2人の個性と発する言葉に共感する。

否定する人もいるだろうが、本作においては少数派。

素直に応援したくなる。

学生生活は贅沢すぎるし、酒の飲み方も尋常じゃないが許してしまう。

やっぱりいつもチャミスルを飲んでいるわけね。

若者の不満を上手く発散させていた。

主役ジェヒを演じるのはキム・ゴウン。

正直な感想としてイマドキの韓国女優と比較すると可愛くない。

予告編や映画の途中までそう感じていた。

しかし、ストーリーが進み、彼女が大笑いし泣きわめきにつれ魅力的になる。

最後はとてつもなく愛らしく可愛らしい女性。

こんな青春映画なら60歳手前のオッサンでも楽しむことができる。

ただ、個人的な不満としてひとつ。

最後のフンスのシーンは必要だろうか。

トーンが変わったと感じてしまった。

感動的なシーンと捉える人もいるだろうけど。

昨年の「パスト ライブス 再会」は大人の恋愛映画だったが、本作はちょい大人の青春映画。

たまにはそんな作品もいい。