まだ寒い日が続きます。

そんな時でもランチは外に出て新たなお店を開拓します。

会社から住吉方面に向かうと大きな看板が見えてきました。

「お~、なるほど!体も温まりそうでいいじゃないか」

夜のお店が集中するグランドビル 1Fの「スリーバント」さんに行ってきました。

看板をよく見ると書 川相昌弘と書かれています。

ジャイアンツやドラゴンズで活躍した元プロ野球選手。

中に入るとユニフォームも展示してあります。

どうやらプロ野球選手がお邪魔するお店のようです。

だからスリーバントなんでしょうか。

最近はそんなお店の紹介が多いですね(笑)。

こちらのランチは男らしく一本勝負。

小盛900円から2倍盛り1600円まで4つのサイズになります。

「すみません、普通盛をお願いします」

プロとは程遠い軟弱な身。

1.5倍も2倍も頼みません。

「ご飯、豚汁、漬物はセルフサービスになりますので、あちらでどうぞ!」

横を眺めるとドーンと構えています。

最初はおでんの鍋かと思いましたが、溢れんばかりの豚汁でした。

その横にはご飯と漬物。

食べ放題なので、きっとプロはガンガンいってしまうのでしょう。

「おまちどうさまでした。2種類の味噌はお好みでお使いください。」

スタミナ鉄板ランチ 普通盛り 1000円

ご飯を大盛にして、漬物もハンパなく乗せたらもっと映えたと思われます。

そこは勇気がありませんでした。

野菜と肉の炒め物にこちらの味噌を合わせます。

八丁味噌の濃厚な味わいもいいですが、個人的には合わせ味噌の方が好み。

味噌を投入し、かき混ぜ溶かしながら野菜に絡めます。

グッと食欲が増してきます。

野菜と肉、メシ、豚汁、このループで頂きます。

ご飯のお替りに気持ちは揺らぎましたが、あえての我慢。

食べれるけどあえての我慢。

少しだけカッコつけてみました。

20代の時にこちらを知っていたら週一で通っていたかもしれません。

お腹は満たされる。

野菜もたくさん摂れる。

力もみなぎる。

「なかなか、やるじゃないか」

思わず言葉が出てしまいました。

常連らしき馴れたお客さんが次々に入ってきます。

ガッツリと頂きたいんでしょうね。

ごちそうさまでした。

次回は1.5倍にチャレンジしましょうか。

2026年も備忘録的にアップするランニング日記。

もうかれこれ12年が経過。

当初は1ヶ月の目標を面白おかしく書いただけだが、いつの間にか名物コーナーになった。

なっていないか・・・。

よくも飽きずに続けているね(笑)。

今年もランニングの目標を月間100kmとした。

しんどいので目標を下げようかとも頭をよぎったが、きっとズルズルといってしまう。

やはりここは継続。

上げはしないが下げもしない。

そんな感じでスタートした1月。

元旦は恒例の初日の出を拝むためのRUN。

今年も気持ちよく拝むことができた。

幸先のいい一年を迎えられそう。

とはいえ寒い。

今年はまた朝が寒い。

起床時は躊躇するが、ここは寒さを我慢して暗い中をスタート。

それでも自宅に戻る頃には若干の汗をかき、日も差してくる。

これが気持ちよかったり・・・。

そんな1月だったが、目標はクリアできたのか。

1月のランニング距離は108.5km。

楽々クリアとは言わないが予定通り目標達成。

パチパチ。

幸先はいいね。

名古屋でも珍しく雪が降った日があったが、それ以外は計画通り走ることができた。

全く雨が降らないのは問題だが、雨の中止はなかった。

それにしてもほんと雨が降らない。

先月は東京出張もあったので皇居RUN。

6時台、飯田橋のホテルを出る時はまだ暗かったが徐々に明るくなる。

千鳥ヶ淵あたりから高速を眺め(反対方向だが)、ぐるりと一周。

前日のお酒の影響はゼロではなかったが、気持ちよく走ることができた。

目標達成はしたが、長距離の日が少ない。

10kmを走ったのは1回のみ。

3月には名古屋シティマラソンと穂の国豊橋ハーフマラソンがあるので、そろそろ距離を伸ばしたい。

単純に2月はそこが目標になるかな。

まあ、出足はよかったランニング日記。

このRUNを気にするライバルはいないが、それはどうでもいい。

要は自分との争い。

今のところ2月も順調。

今月も頑張っていきましょう。

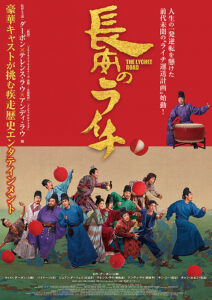

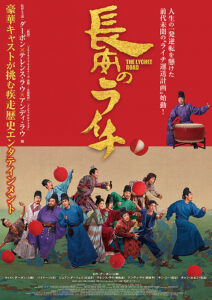

レビューが高かったので事前情報もなく観ることにした。

勝手に硬派な社会派ドラマを想像していた。

当たらずも遠からず。

いや、当たっていないか。

どちらかといえば娯楽作品に近い。

改めてポスターを見ると「豪華キャストが挑む疾走歴史エンターテインメント」のコピー。

うん、そんな感じ。

ただ社会的要素も多分に含まれる。

解釈を変えれば現政権へのメッセージとも受け取れる。

それは考えすぎか。

中国共産党を否定する映画が公開されるわけないし、企画段階でスポイルされるだろう。

まあ、歴史は繰り返すというから反面教師的に観ておく必要はある。

無責任に娯楽作として観ればとても面白い。

アクションも感動もある。

しかし、よ~く考えて観ると腹立たしくなる。

たった一つのライチのためにどれだけの犠牲を生んでいるのかと。

圧倒的な権力者は何をやっても許されるのか、

正直に真っすぐ生きる者は結局、バカをみるのか、

いつの時代もそんなことが繰り返される。

舞台となるのは唐の時代の都・長安。

というと西暦700年代。

日本だと奈良時代あたりか。

あてはめると当時の中国の凄さがよく理解できる。

最も速い移動手段は馬。

そんな時代から生のライチが重宝されるのは意外だが、そこに価値があるようだ。

目的はその新鮮な果実を技術を駆使し腐らせず何日もかけて運ぶこと。

そして生のライチを楊貴妃の誕生日に振舞い喜ばせること。

そのためのあらゆる手段を描く。

そこがエンタメ。

簡単にいえば何千キロも新鮮なライチを運ぶだけのストーリー。

そこにヒエラルキー、妬み恨み、友情、裏切り、論理的思考など多くのことが絡む。

単純明快なストーリーだが吸い込まれていく。

知らなかったが中国の豪華俳優陣が出演。

かなりの話題作をさらったのか。

主役ダーポン演じる李善徳の奥さんがすこぶる美しい。

ヤン・ミーという女優で北川景子と石原さとみを足して2で割った感じ。

どうみても旦那と不釣り合いだが、そこは映画だから仕方ない。

そんなことも感じたり。

残念なのは本作がほとんど話題になっていないこと。

名古屋での公開もセンチュリーシネマだけ。

もっと多くの映画館で公開されてもいいと思うが。

今の中国との関係がそうさせたのか・・・。

絶大な権力で勝手に人を動かしていた唐は結局滅んでしまった。

権力だけで人を動かしても上手くはいかないということだね。

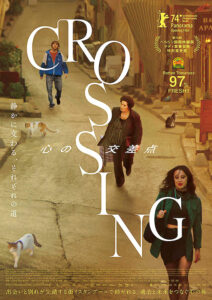

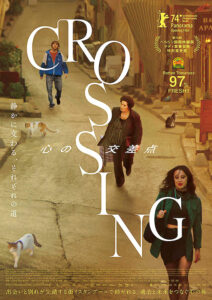

スウェーデン・デンマーク・フランス・トルコ・ジョージアの合作って、

どんな映画ができるのだろうか。

想像するのは難しい。

レバン・アキン監督はスウェーデン人で映画の舞台はトルコとジョージア。

アジアの離れ小島に住む僕にはこの時点で監督の目指すものは分からない。

想像すらできない。

であれば観るしかない。

ひっそりと公開された作品はあてどない理由なのが本当。

馴染みのない国の文化を理解できるのも映画の良さとし、時にはそんな観方も大切。

主人公はジョージアに暮らす元教師リア。

行方不明になったトランスジェンダーの姪探すためにトルコ・イスタンブールへと旅立つ。

一緒に向かうのはその姪を知っているというジョージアの青年アチ。

金もないアチはその旅に便乗する。

実際は姪の存在は知らず、適当なことをいってリアについていくだけ。

傍からみれば祖母と孫のような関係。

赤の他人だがなんとなく愛情も沸いてくる。

そんな風に物語は進んでいくが、そこにいろんな人が絡む。

カギとなるのはトランスジェンダーという立場。

LGBTQの理解が進むとはいえ、まだまだなのが実情。

日本でもそうだが、ジョージアやトルコでどの程度理解があるのかは不明。

いえるのは当事者は息苦しさの中でも堂々としていること。

そのあたりは日本とは異なるか。

ジョージア語もトルコ語も同じように聞こえるが、お互い言葉は通じない。

ヨーロッパ人が日本語と韓国語の違いを理解できないのと一緒。

外国人に対してとやかく言われる昨今だが、

そこにはそこの言語があり考え方があるのを知っておかねばならない。

そして思ったのは根本は同じ人間。

ジョージア人だろうがトルコ人だろうが、ゲイだろうがトランスジェンダーだろうが、

人を想う気持ちは変わらない。

家族、身内である以上、深い愛情で繋がっている。

何か面倒なものが障害となり生きにくくしているのかも・・・。

「Crossing」という原題はストレート。

全ては理解できなくても、なんとなく理解できた。

それで本作は十分なのだと思う。

心の交差点はなかなかいいサブタイトルじゃないだろうか。

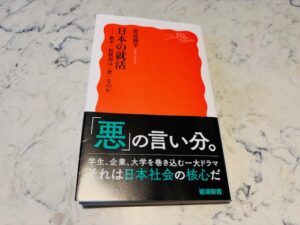

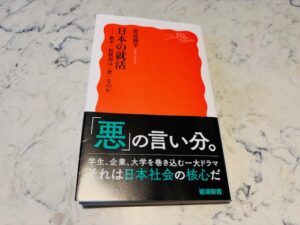

久しぶりに常見さんの著書を読んだ。

思ったよりも毒舌はなく至極まっとうな書籍。

それは岩波新書の発行だからか、常見さんが丸くなったのか。

多分、両面はあるが、常見さんらしさを感じる点も多かった。

サブタイトルは新卒一括採用は「悪」なのか。

このテーマを基に新卒一括採用のメリットや弊害、就職活動の歴史、

現在の早期化がもたらす問題やこれから考え方など様々な視点で書かれている。

僕はこの業界で働き、既に36年を超える。

就活史はまさに自分が歩んできた道でもある。

企業と学生をマッチングする立場として、

ある意味、時代や外部環境に翻弄されながら、今に至る。

現状の売り手市場から超氷河期といわれた時代まで直接的に関わる。

こんな僕もバブル時代に就活し、新卒一括採用で入社した一人だ。

近年は新卒採用の早期化もあり、

メリットよりもデメリットの方が議論されるケースが多い。

常見さんは分かりやすく「悪」の言い分に反論し、自らの考えを主張。

僕もその意見に賛同する。

中小企業を中心に採用が難しい根本的な問題はあるが、

それはクリアできない問題ではない。

事業や組織の在り方から、その対応が困難なのも百も承知。

一方で知名度もないローカル企業が優秀な人材を採用する例はいくらでもある。

ステレオタイプになってはいけないが、

世の中の偉い人がそうなっているようにも思える。

先日のリクルートワークス研究所の古屋さんのコラムにもあったように

大学卒を採用しない企業が増えているのは事実。

採用できないから諦める割合が増えているという。

人は欲しいが動いても採用できないから何もしないクライアントがあると現場の声も聞く。

少子高齢化、進学率の高止まり、全入時代の中で新卒一括採用の議論は今後も続く。

それがメンバーシップ型、ジョブ型採用に繋がり、キャリアップの手法も変化していく。

そのためにも学生に僕らが発する「正解のない問いに向き合う」ことを真剣にやってほしい。

本書では最後の章でこんなことが書かれている。

「結局のところ、新卒一括採用のおかげで、企業も大学も存在できるし、

若者もいきいきと働くことができる。

この現実を直視しなければならないのではないか。」

まさにその通り。

僕らはそのために動き続けなければならない。

「悪」といわれてもやり続けることで貢献したい。

「悪」といわれないと思うけどね(笑)。

2026年も1ヶ月が終わりました。

月日の経過は早いですね。

今年はあと11ヶ月しかない現実。

一方で毎週お届けする食べ物ブログはあと46回も書く必要があります。

伏見シリーズも340回近くなり、年内に新たなお店を46店紹介するのは不可能。

46店が今年オープンするのは難しいでしょう。

誰も考えないことを考えるのも人気ブロガー。

現実に向き合いながら日々過ごします。

そんなこともあり今回は番外編。

地下鉄「中村公園」駅を降り、岩塚方面に向かいます。

7~8分歩いたところにお店が見えてきました。

ひっそりとお店を構える「おおたに」さんに行ってきました。

こちらに通うのは7~8年になるのでしょうか。

以前は3~4か月先に予約ができましたが、今は一年に一度しかできません。

食べログでも4点を超える名古屋の人気店です。

では早速ですが順に紹介していきましょう。

こちらには気の置けない経営者仲間との恒例行事。

ビールで乾杯した後からスタートです。

先付 赤貝の酢味噌和えと帆立貝柱のムース 期の芽酢

椀物 車海老真丈 かぶらのすり流し

造り 平目、墨いかのお造り金目鯛の昆布締め

蒸物 鱈白子の飯蒸し、桃かぶの肉巻き、下仁田ねぎ、出汁巻き玉子のせいろ蒸し

※写真を撮り忘れ、少し食べちゃいました(汗)

八寸 虎河豚の唐揚げ、鉄皮の煮凝り、柚味噌、三河もち豚の角煮と丸大根の旨煮、

地鶏の活部煮、干し柿のクリームチーズ和え、じゃが芋のはりはり

冷やし鉢 なめらか胡麻豆腐

煮物 河豚白子の塩焼きとずわい蟹の餡かけ茶碗蒸し

御飯物 鰤と新玉ねぎ、原木椎茸の炊き込みご飯、ちぢみ法蓮草の赤出汁

香の物 きゅうりのぬか漬け、ニンジンの酒粕漬け、葱芋の生姜漬け、白菜の柚子漬け

甘味 土佐文旦ジュレ掛けレモンパンナコッタ、安納芋の焼き芋と和三盆糖のわらび餅

途中から日本酒に切り替えましたが、この順番が絶妙です。

好きな銘柄の日本酒が多いので飲みすぎてしまいました。

美味しい料理と美味しいお酒。

会話が弾まないわけがありません。

この仲間とはお邪魔するのは一年後。

さすがにそれ以上は予約を受付ないようです。

ごちそうさまでした。

春に別の方と予定がありますが、それは内緒です(笑)

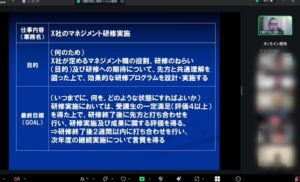

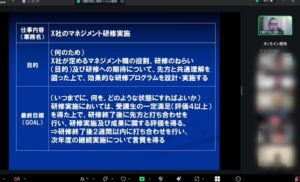

毎年1月の恒例行事となったFネット(ふるさと就職応援ネットワーク)の若手研修。

今年も例会(1月23日)に合わせ2日に亘り東京のパフセミナールームで実施した。

講師は9年目となる株式会社研修工房の曽山さん。

Fネットの特徴を理解して研修を行って頂けるので、安心と共にありがたい。

名大社からは昨年4月入社の2名が参加。

リアル参加は少なめだったが、埼玉のシンミドウ、

金沢の人材情報センターの若手と共にじっくりと学ぶことができた。

この日は大雪だったが、普段の心掛けがいいのか、ひとりの遅刻もなし。

普段、同業他社の若手と本音をぶつけ合う機会はないので、当事者は貴重な機会。

元々、コミュニケーション能力が高いメンバーなのですぐに打ち解けていた。

内容はWILL、CAN、MUSTから始まり多岐に亘る。

僕は最初に会長挨拶し、あとは無責任に眺めるだけ。

午後からはセミナールーム隣の会議室で例会。

今回は15社の参加のため会議室はパンパン。

すでに気心が知れたメンバーなので距離感は全く問題ない。

各社の近況報告を中心に情報交換が続く。

最近はこの情報共有が盛り上がり熱い議論となる。

そこでの学びも大きい。

結果として近況報告の最後の時間が足りなくなる。

例会時間を延ばそうかと提案するも、それはイヤだと却下された。

ワガママだね(笑)。

今回のゲストはgood luck株式会社の高村社長。

起業3年目の若い会社で高村さんも31歳と若い。

「後継社長の挑戦支援」をミッションとして「学生人事」という独自のサービスを行う。

ここでの詳細は割愛するが、Fネットとの相性もいい。

僕らが地域が行うサービスと高村さんが考えるビジネスとは親和性も高い。

そんなこともあり、早々にFネット入会が決まってしまった。

いい刺激になってくれるだろう。

若手研修と例会終了後は合同で懇親会。

若手メンバーに加盟会社の社長、幹部が混じって楽しく酒を酌み交わす。

若手には一日の学びを発表してもらい社長がコメントをつける。

誰もがウケを狙うのか、単に話好きなのか、

話題をかっさらうような展開。

それはそれで盛り上がり、雰囲気のいい懇親会だった。

最後は東京でも名古屋ナモ締め。

結構、手拍子は揃いましたね(笑)。

社長連中は近くのお店に消え、若手はそのままセミナールームで語り合う。

それもいい時間だったのでは・・・。

翌週27日は札幌から博多まで全国の若手が集まりオンライン研修。

こちらもいい流れができていた。

こうして各地域の就職支援会社が盛り上がり、同時に若手も育っていく。

そんな環境を継続できるといい。

今年もFネットを盛り上げていきたいね。

お疲れ様でした。

青春映画の傑作ともいえるし超蛇作ともいえる。

世代的共感を生むも生まないも、

尖った演出を受け入れるも戸惑うも観る人次第。

大きく評価は分かれると思うが、僕はどちらかといえば前者。

「お~、こうくるか・・・」と感心しながら観ていた。

日本の青春映画も時代によって描き方は変わる。

80年代でも90年代でも2000年代でも通用しない。

ましてや70年代なんてあり得ない。

これがイマドキ。

しかし、若者が抱える本質はいつの時代も変わらない。

ここから抜け出したい。

自分の存在価値を示したい。

表現は違えども心の中は同じじゃないだろうか。

どんな時代でも若者は悩むんだ。

本作のいいところは全くといっていいほど恋愛が描かれない。

南沙良や出口夏希という確実に売れる若手女優を使いながらも、

好きとか嫌いとか一切出てこない。

恋愛に興味がないわけじゃないが、大事なのはそこじゃない。

そこも好感度を上げた。

簡単に解説すると、

女子高生3人がひょうんなことから金儲けのために禁断の課外活動を始め、

その中で人として成長する姿を描く。

いや、成長とはいえないかもしれない。

単なるあがきや葛藤かもしれない。

そこも含め成長と認識すればいい。

その課外活動で作った同好会がタイトルの「オール・グリーンズ」。

高校生が一生懸命、お金を稼ぐ方法を考えても抜けはある。

当たり前だが上手くいくだけでは終わらない。

そこで挫けるか、這い上がるか、そこが問題。

その顛末はとても爽やかだ。

行為自体は褒められないが、なぜか応援したくなる。

だから僕は本作を評価するのだろう。

主演の南沙良は大河ドラマ「鎌倉殿の13人」「光る君へ」の印象とは大きく異なる。

幅の広さを感じた。

出口夏希はどこかで観たことがあると思いながら何かは思い出せない。

あ~、CMか・・・。

彼女も好演。

映画好きの女子高生を演じていたが、マニアックすぎる。

「太陽を盗んだ男」を絶賛する女子高生なんていない。

僕がアマプラのウオッチリストに入れながらも観ていない愚かさを指摘された気分。

だから昨日観ましたよ(汗)。

青春には正解がない。

本作にも正解がない。

それでいい。

どこまでも走っていけばいい。

一昨年、「シビル・ウォー アメリカ最後の日」を観た時、

「いつかこんな時代になるのかも」と危機感を覚えながらものほほんとしていた。

そこから1年足らずでそれに近い状況になってしまった・・・。

アレックス・ガーランド監督は恐ろしいことを想像する監督。

時代を予測していたかのよう。

そこからの本作。

いやいや、とてつもなく恐ろしい。

想像ではないリアルに恐ろしい作品だった。

一般的に戦争ものの場合、大義名分的な正義があったり、

強烈なリーダーシップを発揮し組織をまとめる、

もしくは戦闘能力が高く敵をバッタバッタと倒す。

そんなヒーローを描く作品が多い。

または痛烈な反戦メッセージを込めた社会派であったり。

セリフの端々にもそれを感じさせる作品もある。

否定するつもりは毛頭なく、そこからの学びは多い。

いかに戦争が無意味か知るためには継続的に戦争映画を観る必要もある。

ざっくりと分ければ戦争映画は2種類。

しかし、本作はどちらでもない。

ドキュメンタリーではないが、フィクションでもない。

本作にヒーローは登場せず、かといって戦争批判のセリフもない。

2006年、イラク戦争で起きた一日の出来事を忠実に描く。

実体験をもとに、最前線の極限状態をできるだけリアルに再現しただけ。

面白いもつまらないもない。

目の前で起きる戦闘を当事者のように映し出す。

勝手に自分がその場にいる感覚となり、どう対応するのかと考える。

自分がいつ撃たれるか分からない。

冷静な判断ができるのか。

無理だ・・・。

その状況で平静を装い訓練通りの行動を行う。

それは無理だ。

僕が無理なのは当然だが、強靭な肉体を持ち訓練を積み重ねてきた特殊部隊でも難しい。

戦争にヒーローがいないのが普通で、その場で第三者的な発言もできやしない。

本作で見せつけられた映像が戦争の本当の姿。

前線に立つメンバーは本来の目的を見失うのが当たり前。

現実は恐ろしいだけ。

特に面白い作品ではないが観る価値はある。

静けさと低空威嚇飛行の恐ろしさが印象に残った。

どうやら今年も続くようです。

月末水曜日のラーメンブログ。

一部、否定的な声が聞こえたりはしますが、概ね好評と理解しています。

そうなると続けざるを得ないですね。

先日もとある飲み会でふとした声を聞きました。

「山田さんってラーメンブロガーなんだよね」

絶対、読者じゃないと思っていた知り合いが僕を紹介していました。

初対面に近い方は

「へ~、そうなんだ・・・」

と感心とも、くだらないとも分からない反応でしたが、ここは受け止めねばなりません。

今年も月末水曜日はラーメンブログの日と決めていきます!

キッパリ!

そんな気持ちを抱えながら会社から住吉方面に向かいます。

以前、人気ラーメン店だった場所に別のラーメン屋さんがオープンしました。

閉店には閉店の理由があるんでしょうね。

新しくできたのは「ラーメン荒畑」さん。

最近、名古屋で勢いあるラーメン店で数店舗をオープンさせています。

人気には人気の理由があるのでしょう。

オーソドックスな注文をすると

「ねぎ増しは無料ですが、どうしましょうか?」

「はい、お願いします!」

ねぎ好きとしては頼まない手はありません。

「なかなかやるじゃないか」

と心の中で呟きながら、しばらく待っていました。

ラーメン 950円

どうでしょうか。

美しいラーメンですね。

普通のラーメンの注文でしたがチャーシュー麵並みの焼豚の量。

スープはスッキリとしながらも味わい深い醤油味。

麺は平麵できしめん並みの太さです。

この個性は魅力的。

途中で味変で自家製辛ニラを投入。

ピリッとした感じに食欲が増します。

あっという間に平らげてしまいました。

こちらは定期的にお邪魔することになりそうです。

隣は全国的に有名なラーメンチェーンですが、頑張ってもらいたいですね。

それではこの1ヶ月のラーメンをお届けしましょう。

味噌豚骨ラーメン

柳麺(らーめん)

味玉中華そば醤油

味玉中華そば

担々麺

年明けの第一弾のせいかシンプルで爽やかなラーメンが多いですね。

キッパリと継続宣言したもののネタ切れも考えられます。

仕事と割り切って精進していくしかありません。

ごちそうさまでした

今年も頑張ります!